読者さま

読者さませっかく干した洗濯物が突然の大雨で濡れちゃった……

そんな経験、あなたにもありませんか?

最近、突然の激しい雨に悩まされることが増えてきましたよね。

ニュースや天気予報で「ゲリラ豪雨」という言葉を聞く機会も多くなりました。

「子どもが外にいる時に降られたらどうしよう」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

でも、ゲリラ豪雨の原因や具体的な対策って、意外とわかりにくいですよね。

動画や気象庁の説明を見ても「結局どうしたらいいの?」と感じているかもしれません。

そこで本記事では、あなたのこんな疑問にお答えします。

- ゲリラ豪雨ってどんな仕組みで起こるの?

- 突然の大雨、どう備えればいい?

- 子どもを守るために、家庭でできる防災対策は?

記事を読めば、ゲリラ豪雨の原因や備え方がスッキリわかりますよ。

日常生活に少しの工夫を取り入れることで、大切な家族を守る一歩を踏み出しましょう。

ゲリラ豪雨とは?

ゲリラ豪雨による土砂崩れや洪水のニュース、最近よく見かけますよね。

でも「ゲリラ豪雨って、実際どういうもの?」と聞かれると、うまく説明できないこともあるのではないでしょうか。

気象庁では一番信憑性が高いお天気の情報を発信していますよ。

でも、気象庁の解説って専門的すぎてよくわからないわ……

そこでこの章では、気象庁の図を参考にしながら、ゲリラ豪雨についてわかりやすく解説していきますね!

ゲリラ豪雨の定義と特徴

実は「ゲリラ豪雨」は正式な気象用語ではなく、天気予報やメディアが使う通称です。

気象庁ではゲリラ豪雨を「局所的大雨」と呼んでいます。

また、ゲリラ豪雨にはいくつか特徴があります。

- 局所的に突発的、散発的に激しい大雨が降る

- 積乱雲の発達により発生する

- 局所的な総雨量は数10㎜となる

- 明確な雨量の基準はない

- 局所的に突発的、散発的に発生するため、予測が難しい

「局所的に大雨が降る」という点は、すでにイメージできていたかもしれませんね。

どうしてゲリラ豪雨には明確な雨量の基準がないのかしら?

同じ雨量でも、

災害が発生する場合と

発生しない場合がある

からなんです!

そして、さっそく「積乱雲」という難しい言葉が出てきましたね。

あなたは「積乱雲」について説明できますか?

「積乱雲」自体が分かりにくいですが、ゲリラ豪雨と「積乱雲」は切っても切り離せない関係です。

そこで、「積乱雲」とともにゲリラ豪雨の原因について探っていきましょう。

ゲリラ豪雨の原因

ゲリラ豪雨の原因は「積乱雲」です!

発達した「積乱雲」がゲリラ豪雨を降らせます。

発達した積乱雲ってどうやってできるのかしら?

そもそも雲は、どのようにしてできるのでしょう?

まずは、その仕組みから見ていきましょう。

雲ができるまでの4ステップ

太陽の熱で地面が温まります。

温められた空気が軽くなり、上昇していきます。

上昇した空気は、上空で冷やされます。

冷やされた空気中の水蒸気が雲粒(水滴や氷の粒)に変わります。

こうして小さな雲粒が集まり、目に見える「雲」になります。

このとき、水蒸気を雲粒に変えるほどの高さまで空気を押し上げているのが「上昇気流」です。

上昇気流とは?

上昇気流とは、空気が上空に流れる現象のことです。

空気は温められると軽くなり、冷えると重くなる性質を持っているんです!

エアコンを使ったときに冷気が下にたまってしまうことや、暖気が上にたまってしまうことはありませんか?

室内なら、サーキュレーターを使って空気を循環させることができます。

でも、自然の中にはそうした仕組みが存在しません。

ですから空気が温められると、どんどん空気が上空に流れ、上昇気流が強くなってしまうのです。

上昇気流は次の条件下で強くなります。

- 下層の空気が温められた時(地表近くの空気が温められた場合や暖かい空気が流入してきた場合)

- 上層に冷たい空気が流入した時

分かりやすく整理してみましょう。

- 地表近くの空気が温められて軽くなり、上空に流れる

- 地表と上空の気温差が大きく、地表の空気が軽くなって上空に流れる

上昇気流が強くなって成長が続くと、雲は縦長(鉛直方向)に成長します。

特に、水蒸気が多い(湿度が高い)場合の雲の成長速度は加速度的です。

成層圏まで届く大きな雲は「積乱雲」と呼ばれます!

夏によく目にする「入道雲」も「積乱雲」の一種です。

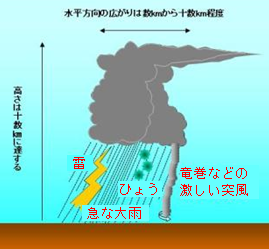

積乱雲には次のような特徴があります。

- 発達して、非常に強い雨を降らせる

- 雲のできる範囲が狭いため、局所的な雨を降らせる

- 縦長の雲のため、上空は夏でも冷えていて、雲の中には氷の塊が残っている

- 氷の塊が溶けると、冷たい雨を降らせる

- 氷が溶けないと、あられやひょうを降らせる

これがゲリラ豪雨の正体です。

冷たい雨やあられ、ひょうが降ることで短時間で急激に気温が下がることもあります。

発達した積乱雲の状況は、下の図のようにあらわすことができます。

引用元:気象庁 積乱雲って どんな雲?

ここで改めて注目したいのは「積乱雲がゲリラ豪雨の原因」ということです。

ゲリラ豪雨の特徴には以下のものでしたよね。

- 局所的に突発的、散発的に激しい大雨が降る

- 積乱雲の発達により発生する

- 局所的に突発的、散発的に発生する為、予測が難しい

ゲリラ豪雨の原因となる積乱雲は局所的に突発的、散発的に発生します。

そして、上昇気流が強くなり、雲の成長が続くことで積乱雲は発達します。

上昇気流が強くなる状況を、

気象庁では

「大気の状態が不安定」

と呼んでいるのです。

つまり

「大気の状態が不安定」

=「積乱雲が発達しやすい」

→ゲリラ豪雨が発生するかもしれない!!

と考えられるのです。

それではゲリラ豪雨が起こりやすい条件はあるのでしょうか?

次はゲリラ豪雨が起こりやすい時期と場所についてお話していきますね。

ゲリラ豪雨が起こりやすい時期

ゲリラ豪雨が起こりやすい季節ってあるのかしら?

それは、ズバリ夏です!

なぜなら、夏はゲリラ豪雨の原因となる積乱雲が発達しやすいからです。

積乱雲が発達しやすい条件を端的にまとめると次の3つになります。

- 地表気温が高い

- 上空の気温が低い

- 湿度が高い

1.と2.により温かい空気の上昇がすすみ、上昇気流が強くなります。

そして、3.は雲のもととなる水蒸気が多い状況です。

夏はこの条件を満たしていますよね。

地表気温が非常に高くなっているため、上空の気温は相対的に低い状況です。

そして、太平洋高気圧に覆われています。

そのため、夏はゲリラ豪雨が起こりやすい季節と言えるのです。

太平洋高気圧とは

太平洋高気圧とは北太平洋に現れる亜熱帯高気圧のことです。

この影響で日本の夏は高温多湿になります。

ここまでで、「ゲリラ豪雨とはなにか?」「なぜ突然起こるのか?」がイメージできるようになったのではないでしょうか。

このあとは、他の大雨とどう違うのかを確認していきましょう。

違いを知ることで、ゲリラ豪雨の本当の特徴への理解が一段と深まるはずですよ。

ゲリラ豪雨と他の雨との違い

ゲリラ豪雨と似ている雨の種類には「夕立」「スコール」「台風」「集中豪雨」などがあります。

どれも大雨なんじゃないの?

実はそれぞれに明確な違いがあるんです。

ここではゲリラ豪雨との違いを、特徴や仕組みを交えて丁寧に解説していきますね。

夕立・スコール・台風・集中豪雨との違い

ゲリラ豪雨はこの数年で劇的に増えましたよね。

でも、昔から夏になると台風の被害が出ることはありました。

夕立で洗濯物が濡れてしまった経験があなたにもあるかもしれません。

それでは、ゲリラ豪雨とこれらの雨は何が違うのでしょうか?

1つずつ確認していきますね。

夕立は昔から聞いたことがありましたよね。

ですが、そんな夕立のメカニズムは実はゲリラ豪雨と同じなんです。

ただし、大きな違いが2つあります。

- 夕方に降る雨のみを指している

- 大雨とは限らない

- 時間に関係なく降る

- 一時的に激しい大雨が降る

夕立って必ずしも大雨じゃないよね?

たしかにその通りなんです!

夕立は夕方に降る雨すべての総称なので、必ずしも大雨とは限りません。

ただし、夕方に降る大雨はゲリラ豪雨の一とされています。

ですから、夕方に降る大雨は夕立でもあり、ゲリラ豪雨でもあります。

本来スコールとは「強い風」のとこですが、一緒に強いにわか雨が降るのが一般的です。

そこで、日本ではスコールを「熱帯地方特有の突然降る短時間の大雨」と認識しています。

スコールもゲリラ豪雨も夏に多い大雨のイメージですよね。

この2つは何が違うのでしょう?

- 暖かい雨が降る

- 雲の背が低いため、あられやひょうが降らない

- 冷たい雨が降る

- 雲の背が高いため、あられやひょうが降る

スコールも突発的・散発的な大雨です。

ですから、一見ゲリラ豪雨と同じように見えます。

ところが、スコールを降らす雲は背が低いので、雲の中は全て水滴で満たされています。

雲の中に氷の塊が残ることがないため、温かい雨が降るのです。

台風は熱帯の北太平洋南西域で発生します。

発達した低気圧は「熱帯低気圧」と呼ばれ、最大風速が毎秒17m以上になったものが「台風」です。

- 上昇気流が渦を巻いて発達する

- 上昇気流で雲は縦長(鉛直方向)に発達する

台風は温かい海面から水蒸気を多量に吸収して上昇気流となります。

ここで重要なのは、台風が「低気圧が発達したもの」だということです。

上昇気流は強くなりますが、台風の場合は中心の低気圧に向かって渦を巻きながら発達しています。

そして、上昇気流が冷やされて雨を降らせる際に熱を放出します。

その熱によりさらに上昇気流を強め、より多くの水蒸気を含んだ空気を吸い込むことで発達するのです。

集中豪雨とゲリラ豪雨が発生する仕組みは一緒です。

それではこの2つは何が違うのでしょうか?

- 長時間にわたって大雨が降る

- 線状降水帯の影響で大雨が降る

- 一時的に大雨が降る

- 積乱雲の影響で大雨が降る

雨が降り続ける時間以外は集中豪雨とゲリラ豪雨は同じです。

大きな違いは集中豪雨には線状降水帯が影響している、ということです。

線状降水帯は少し複雑なので、この後深掘りしていきますね。

線状降水帯と積乱雲の違い

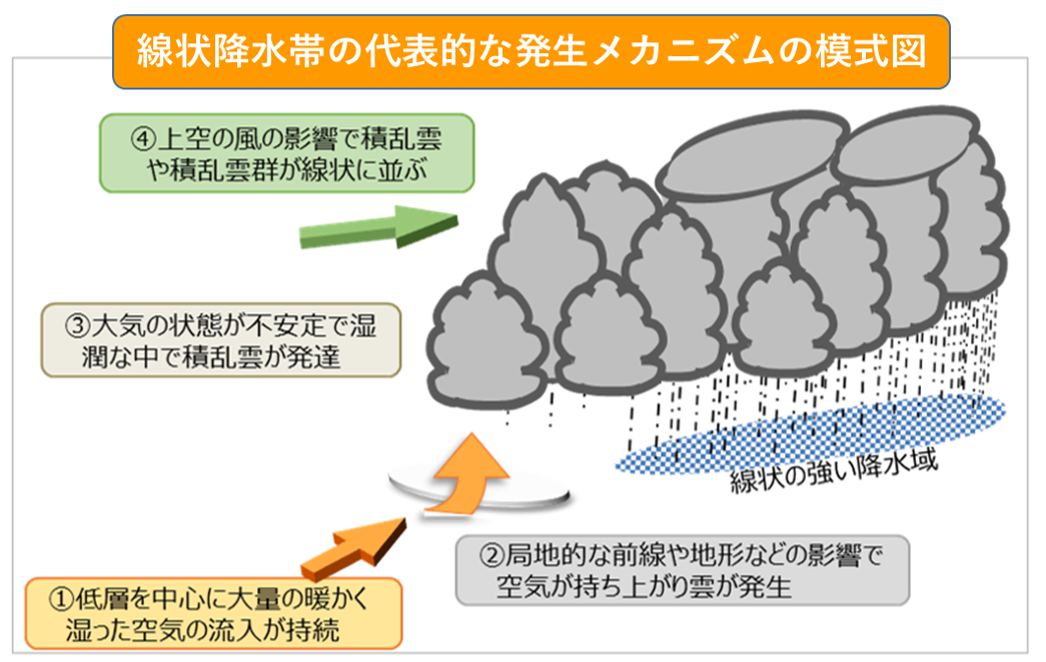

線状降水帯は積乱雲が列になっている状況のことを指しています。

発生の仕組みは、以下の図の①から④のような流れです。

引用元:気象庁 予報が難しい現象について (線状降水帯による大雨)「線状降水帯の予想はなぜ難しいのか」

日本で発生する集中豪雨の原因の約7割がこの線状降水帯による影響だと考えられています。

それでは線状降水帯とゲリラ豪雨の違いは何でしょうか?

- 長時間にわたって大雨が降る

- 積乱雲が線状になっている影響で、広範囲に大雨が降る

- 線状降水帯は長さが50~300km、幅20~50km程に広がる

- 一時的に大雨が降る

- 積乱雲の影響で局所に大雨が降る

- 積乱雲の幅は数㎞から数10㎞ほどに広がる

積乱雲が同じ場所で次々と形成されることで線状降水帯が形成されます。

このように線状降水帯が形成される過程は「バックビルディング現象」や「バックビルディング型形成」と呼ばれます。

しかし積乱雲が線状降水帯を発生させるには次の要素が複雑に絡み合っているのです。

- 水蒸気の量

- 大気の安定度

- 各高度の風

これらの条件が具体的に解明されていないので、線状降水帯の発生は予測が困難なのが現状です。

ここまでで、ゲリラ豪雨と他の雨との違いがわかってきましたか?

ゲリラ豪雨は、時間・範囲・原因の点で、他の雨と異なる独自の特徴を持っていましたよね。

それでは、そんなゲリラ豪雨がもたらす被害とはどんなものなのでしょうか。

次の章で詳しく見ていきましょう!

ゲリラ豪雨で想定される被害

ここまではゲリラ豪雨とはどんなものか、ということについてお話してきました。

ここではゲリラ豪雨で想定される被害と、

「どうしてゲリラ豪雨が原因で災害が発生するの?」

という疑問にお答えしていきます。

ゲリラ豪雨によって起こる災害への備えや対策については次の章で詳しくご紹介しますね。

浸水・氾濫・突風・雷・ひょう・停電など

ゲリラ豪雨で想定される被害には2種類あります。

積乱雲が原因で発生する気象現象とゲリラ豪雨による大雨で発生する災害です。

どんな違いがあるのか、見ていきますね。

- 突風

- 雷

- ひょう

- 浸水

- 氾濫

- 停電

積乱雲が原因で発生する気象現象については「ゲリラ豪雨の原因」で詳しくご紹介していますよ。

ですから、ここでは【ゲリラ豪雨による大雨で発生する災害】に注目していきますね。

ゲリラ豪雨では短時間に大雨が降ります。

どうして一気に大雨が降ると、災害が発生するのかしら?

具体的に災害とゲリラ豪雨の関係をみていきましょう。

ゲリラ豪雨と災害リスクの関係

さきほどもお話しましたが、ゲリラ豪雨の被害は“一気に降る雨”がポイントです。

ここでは一気に降る大雨が災害を引き起こす理由を深掘りしていきます。

あなたも床上浸水や床下浸水という言葉をニュースで聞いたことがあるかもしれませんね。

ゲリラ豪雨による大雨もこの浸水を引き起こします。

同じような現象で、道路や田畑など、地表が水で覆われる状態を【冠水】と言います。

- 地下街や地下鉄などの地下施設

- 住居の地下室、地下ガレージ

- 下水管

- 用水路

- 側溝

- アンダーパス

道路が冠水すると、歩行者や自転車は転落する恐れがあります。

自動車も走行不能となるだけでなく、水没してしまう恐れもあるんです。

千葉市では「地下道(アンダーパス)冠水の危険性」という動画を公開していますよ。

あなたの街にも側溝やアンダーパスがないか、確認してみてくださいね。

アンダーパスとは

アンダーパスとは、道路と鉄道や他の道路などが立体的に交差している場所のことです。

道路が周囲の地面よりも低くなっている部分のもアンダーパスと呼ばれます。

引用元:千葉市公式チャンネル Chiba City official「地下道(アンダーパス)冠水の危険性」

一気に大雨が降ることにより、急激に河川が増水することが氾濫の原因です。

中小の河川で起こりやすい、と言われています。

中小河川は流域面積が小さいので、大雨が降ると一気に増水して氾濫してしまうのです。

さらに、全国の河川の90%が中小河川です。

あなたの身近な川が急に氾濫することもあるかもしれません。

特に都心部の中小河川は、多くの場合地表面がコンクリートで覆われています。

雨が地中に浸透しにくいため、排水が間に合わず、氾濫しやすいんです。

氾濫した水が街に流れこむことも、浸水の原因の1つです。

中小河川とは

中小河川とは、都道府県や市町村が管理しており、流域面積が小さい河川のことです。

ゲリラ豪雨や台風のような大雨は、停電を引き起こすこともあるんです。

このように、ゲリラ豪雨では様々な被害が起こることが想定されます。

被害の実態を知っておくことは家族を守るための第一歩!

少し不安になったかもしれませんが、次の章で、あなたが取れる具体的な行動をご紹介しますね。

災害別に見る、ゲリラ豪雨の備えと対策

ゲリラ豪雨の被害にあうかもしれなくて不安だわ……

ここでは災害の対策を具体的にご紹介していきますよ。

今日からすぐに使える方法を、わかりやすくご紹介していきますね。

安心して、さっそくあなたの生活に取り入れてみてください!

突風・雷などの対策

ゲリラ豪雨の原因となる積乱雲は「突風」や「雷」を引き起こすことがあります。

まずは「突風」や「雷」の対策からご紹介していきますね。

ダウンバーストとは

ダウンバーストとは、積乱雲から爆発的に吹き降ろす下降気流が地表に衝突し、四方に吹き出す破壊的な気流のことです。

突風は屋内でも屋外でも被害が出る可能性があるため、十分な注意が必要です。

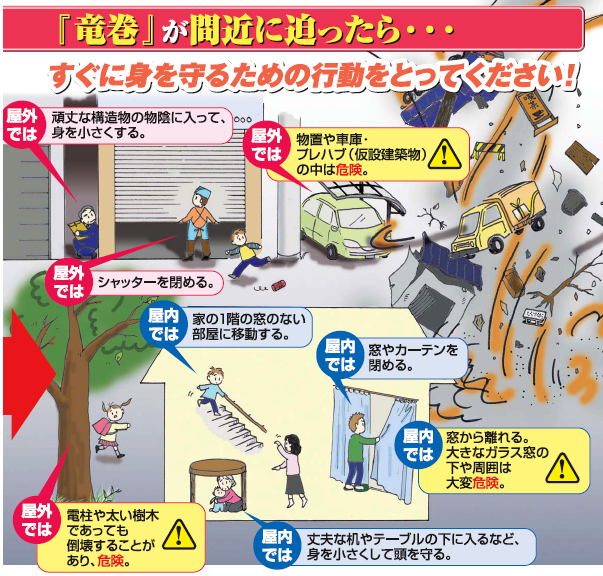

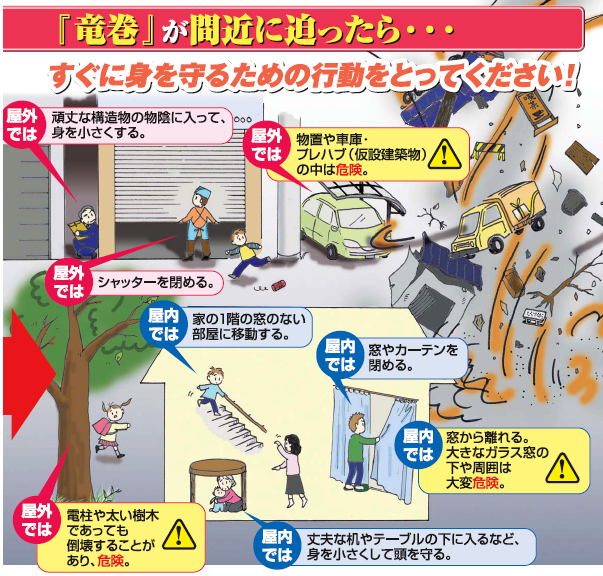

気象庁でも、竜巻が発生した際の具体的な避難行動をわかりやすいイラストで解説していますよ。

下の図を見ながら、屋内と屋外それぞれの注意点をチェックしてみましょう。

引用元:気象庁 竜巻から身を守るには

それでは、屋内と屋外それぞれの危険と、その対策について確認していきましょう。

- 窓ガラスが割れる

- 雨戸、窓、カーテンを閉める

- 丈夫な机やテーブルの下に入り頭を守る

- 窓のない部屋に行く

屋外ではより注意が必要です。

- 電柱や樹木が倒れる

- 頑丈な建物の中に避難する

- 頑丈な建物の物陰で身を小さくして、頭や首を守る

- 電柱や樹木から離れる

「雷」の対策はとにかく建物の中に避難することです。

どうしても近くに建物がない場合は、高い物体(樹木や電柱)から4m以上離れたところに避難すると比較的安全とされています。

- 雷は高いところに落ちるので、傘をさすのはやめましょう!

- 雷の電流は非常に強力なため、ゴム製のカッパでは絶縁効果はありません!

同時に覚えておきたいのが浸水・洪水への備えです。

次は浸水・洪水への備えを知って万全な準備を整えましょう!

浸水・洪水への備え

「浸水」と「洪水」に対しては何より事前の準備が大切です。

注意すべき点をご紹介するので、さっそくチェックしてみてくださいね!

- ハザードマップ

- 住宅の状況

それぞれどのように確認しておけばいいのか見ていきましょう。

ハザードマップとは自然災害(洪水、地震、津波、土砂災害など)による被害を予測したものです。

自然災害が起こる可能性がある場所や避難所、避難経路の情報も掲載されています。

ハザードマップは、お住まいの市区町村役場などで配布されていますよ。

また、インターネットで国土交通省が公開している「重ねるハザードマップ」の活用も効果的です。

「重ねるハザードマップ」では住所を入れることでその場所の災害のリスクを知ることができますよ。

いつ起こってもおかしくないのが、ゲリラ豪雨。

ゲリラ豪雨の際は雨の排水が間に合わず、住宅の中に水が浸水してくることがあります。

ですから、あなたの家が浸水しやすい状況に陥っていないか、事前に確認しておきましょう。

- 雨どいに詰まりがないか

- 家の近くの道路の側溝に詰まりがないか

- 塀に亀裂やひび割れがないか

- トタンのめくれや、かわらのズレがないか

浸水予防のためには、大雨が降っている時に「土のう」や「水のう」を置くのも有効です。

「土のう」・「水のう」とは

| 対策グッズ | 特徴 | 使用シーン |

| 【土のう】 袋の中に土砂を詰めたもの | 丈夫で繰り返し使える | 洪水、側溝の逆流予防 |

| 【水のう】 袋の中に水を詰めたもと | 家庭にあるビニール袋で代用できる | 玄関やドア周辺の浸水予防 |

国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所が公式ホームページで土のうの作り方を公開しています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

▶詳しくはこちら(手作り水防講座)

ゲリラ豪雨の際に住宅で浸水しやすい場所は、地下または半地下の駐車場や玄関です。

詰まりや破損を事前に直しておくことで、浸水リスクをぐっと下げられますよ。

さっそく詰まりや破損がないか、確認してみてくださいね。

ところが、家の周りに注意していても、ゲリラ豪雨の影響を受ける場合もあります。

上流で降ったゲリラ豪雨の影響を受けることもあるんです!

なぜ上流の雨にも注意が必要なのでしょうか?

この「なぜ」の理由も知って、ゲリラ豪雨の被害に備えましょう!

上流での雨にも注意!

あなたが現在いる場所や、家がある場所で雨が降っていない時もありますよね。

そんな時はゲリラ豪雨のニュースを目にしても、あまり実感がわかないかもしれません。

ですが、実はあなたがいる場所でゲリラ豪雨が降っていなくても、必ずしも安全とは限らないのです。

一体なぜなのでしょうか?

上流で降ったゲリラ豪雨が、下流に流れ込んでくる可能性があるから!

水は上流から下流に流れますよね?

だからこそ、あなたがいる場所で雨が降っていなくても、危険な状態に陥ってしまう可能性があるんです。

うちの近くに川はないから大丈夫!

ゲリラ豪雨が流れ込んでくるのは、川からとは限りません!

こんな所からも、上流で降ったゲリラ豪雨は押し寄せてきます。

- 河川

- 渓流

- 下水管

- 用水路

「マンホールから水があふれ出した!」というニュースを聞いたことはありませんか?

上流で降ったゲリラ豪雨が下水管から流れ込んでくると、マンホールから水が溢れたり、マンホールの蓋が飛び上がったりする危険性もあります。

あなたがいる場所で雨が降っていなくても、上流で降ったゲリラ豪雨の影響を受ける可能性は十分にあるんです。

でも、ゲリラ豪雨が降った場所があなたのいる場所の上流なのか、わからないこともありますよね。

そんな時は次のことに注目してみてください!

- 川の水位が急に上がる(水かさが増す)

- 川の水が濁る

- 木の枝や葉が流されてくる

あなたの近くの川がこのような状態になっている場合は、上流でゲリラ豪雨が降っている可能性があります。

ゲリラ豪雨は激しい大雨です。

上流の川に急激に多量の雨が降ることで、水かさが増して下流でも水位が上がります。

また、ゲリラ豪雨は激しく降る大雨なので、川の水がかきまぜられて濁ってきます。

同時に、周囲の木の枝が折れたり、葉が落ちたりして流れてくるのです。

近くに河川や渓流がない場合は、下水管や用水路に注目しましょう。

このような兆候があれば、上流でゲリラ豪雨が降っている可能性が高いと言えます。

- 下水管でごうごうと、すごい勢いで水が流れる音が聞こえる

- 用水路の水かさが増す、木の枝や葉が流されてくる

上流でゲリラ豪雨が降っている場合もあります。

浸水や洪水の対策をしっかりしておきましょう。

停電・非常用グッズの準備

ここ数年で大地震や自然災害が多数発生していますよね。

ですから、防災意識が高くなっている方も多いかもしれません。

防災対策はゲリラ豪雨にも効果があります!

ゲリラ豪雨の影響で、土砂崩れや停電が発生する場合があるからです。

ゲリラ豪雨は局所的に短時間だけ起こる現象でしたよね?

しかし、あまりにも大雨が降るため、ゲリラ豪雨の影響で自然災害が発生する可能性は非常に高いとされています。

ですから、ゲリラ豪雨の対策の側面からも、非常用グッズをあらかじめ準備しておくのは好ましいことです。

土砂崩れや停電が発生した場合、救援物資が届くまで3日はかかると言われています。

そのため、少なくとも救援物資が届くまでの3日分の非常用グッズは備えておいた方がいでしょう。

非常用グッズの例

- 水(1人1日3ℓ)

- 非常食

- 衛生用品(常備薬、簡易トイレ など)

- 懐中電灯

- モバイルバッテリー

- ポータブル電源

一般的に揃えておいた方がいい、と言われている非常用グッズがあれば安心ですよ。

しかし、ゲリラ豪雨が発生しやすいのは主に夏です。

「熱中症対策グッズ」も用意して、より安心な準備を整えましょう!

熱中症対策を考慮した非常用グッズの例

- ハンディファン(乾電池式のもので予備の電池があればより安心)

- 冷却タオル

- 塩タブレット

- 経口補水液

ゲリラ豪雨で怖いのは、自動車が水没する可能性があることです。

自動車が水没してしまうと、鍵を開けてもドアが開かなくなることがあるんです。

そのため、自動車には車用緊急脱出用ハンマーも常備しておきましょう。

ここまで準備しておけば、ゲリラ豪雨による災害が発生してしまった場合でも、被害を最小限に抑えることができますよ。

ただ、ここで気になるのは、ゲリラ豪雨は今後どう変化していくのか、ですよね。

今までのゲリラ豪雨の状況を踏まえて、今後予想されるゲリラ豪雨の動向についても考えてみましょう。

ゲリラ豪雨はなぜ増えている?今後の傾向と私たちにできる備え

ここまでゲリラ豪雨による災害と、その対策についてお話してきました。

というも、近年急激にゲリラ豪雨のニュースを目にする機会が増えてきたためです。

ゲリラ豪雨って増えたよね?

気象庁が発表しているゲリラ豪雨の変化とともに、この章ではその原因、そして今後の見通しにも注目してみましょう。

気象庁データが示す!ゲリラ豪雨が増えている理由

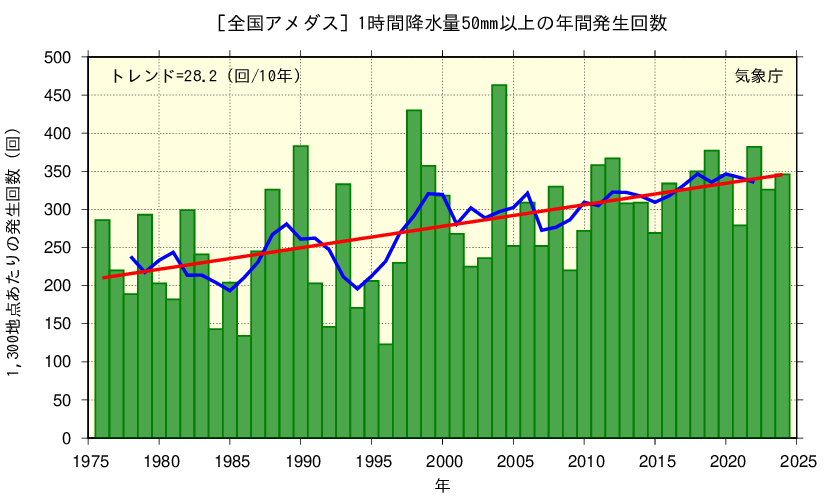

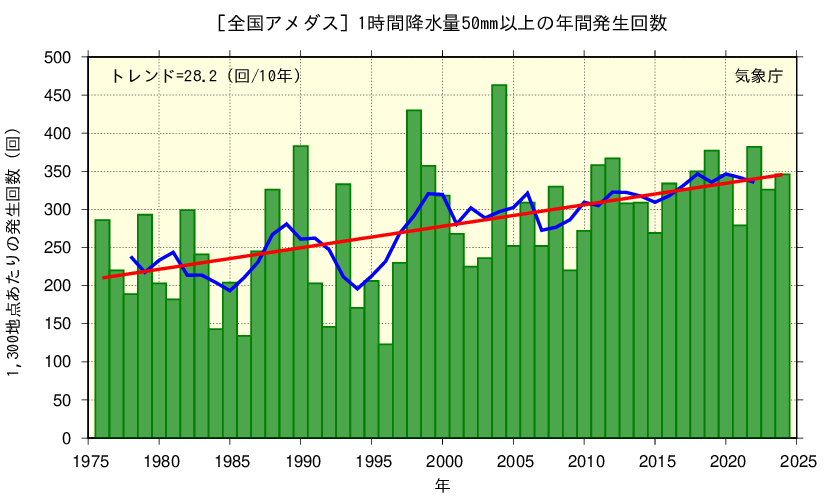

ゲリラ豪雨の発生回数は、ここ数十年で倍増しているんです!

この言葉にははっきりとした裏付けがあるんです。

気象庁が発表しているゲリラ豪雨の変化のグラフを見ていただきましょう!

下の図のグラフは全国(アメダス)の1時間降水量50mm以上の発生件数の変化を示したものです。

引用元:気象庁 全国(アメダス)の1時間降水量50mm以上、80mm以上、100mm以上の年間発生回数

年ごとの雨量の変化はあるものの、明らかに大雨が降る回数が増えているのです。

引用元の気象庁のホームページでは、全国(アメダス)の1時間降水量80mm以上、100mm以上の年間発生回数も公開されています。

そして、どのグラフも同様に結果は増加傾向が一目瞭然です。

詳しく知りたい方は、ぜひ気象庁の公式ページをのぞいてみてくださいね。

このようなグラフの変化を見てみると、今後も、ゲリラ豪雨がさらに増えていくのではないかと考えられます。

ゲリラ豪雨は、

もう減ることはないの……?

ここからは、なぜゲリラ豪雨が増えているのか、その原因を一緒に見ていきましょう。

ゲリラ豪雨が増える3つの原因とは?地球温暖化・都市化・ヒートアイランド現象

ゲリラ豪雨が増加している原因として考えられているのは以下の3つです。

- 地球温暖化

- 都市化

- ヒートアイランド現象

地球温暖化とは

地球温暖化とは、

地球全体の気温が上がっていく現象のことをいいます。

地球を覆う温室効果ガスが増えた結果、太陽の熱が宇宙に放出されにくくなり、気温が上昇しています。

都市化とは

都市化とは、

都市化とは本来「都市部に多くの人々が移動し、都市部の人口が増加する現象」のことです。

都市化自体が悪いわけではありません。

しかし、都市部で生活する人口が増えると都市部の開発が進み、コンクリートの建造物が増えます。

エアコンの室外機から排出される熱や自動車の排気ガスが増えることで、ヒートアイランド現象を招く原因となるのです。

ヒートアイランド現象とは

ヒートアイランド現象とは

都市部の気温が周囲の気温よりも高くなっている現象のことをいいます。

ヒートアイランドは「heat island=熱の島」とも呼ばれます。

気温の分布図を描いたときに、都市部が島のような形で高温域を示すことから名づけられました。

つまり、現在の地球は「地球温暖化」、「都市化」、「ヒートアイランド現象」の3重苦に悩まされている状況です。

そして、この3つの要素はどれもゲリラ豪雨の発生を増加させます。

地球温暖化がゲリラ豪雨を発生させるまでの4ステップ

都市化がゲリラ豪雨を発生させるまでの6ステップ

ヒートアイランド現象がゲリラ豪雨を発生させるまでの6ステップ

現在は世界中で地球温暖化も都市化も進み、ヒートアイランド現象が発生しています。

そして、現在の暮らしを大きく変えるのは、正直むずかしいかもしれません。

今後も地球温暖化や都市化が進み、その結果として、ゲリラ豪雨の発生回数が増えることは避けられません。

だからこそ、ゲリラ豪雨の増加を前提として、日頃から意識しておくことが大切です。

ゲリラ豪雨の頻発、そして災害の増加。

そう考えると、今後の展望は暗いように思えるかもしれません。

ですが、「ゲリラ豪雨は今後も増える」とわかっているからこそ、できることがあるのです。

「増える前提」で行動しよう!ゲリラ豪雨への備え方

ここまでお話してきたとおり、ゲリラ豪雨が今後減ることはまずないでしょう。

ゲリラ豪雨の発生回数は増え、規模が大きくなる可能性が高いのが現実です。

だからこそ、「ゲリラ豪雨は今後も発生する」と考え、被害を最小限に抑える備えが大切になるのです。

「ゲリラ豪雨から身を守るために日常でできること」

にも気を留めておきましょう。

「日常生活でできること」を考えていくための近道は、「気象庁がどのように気象の予報をしているのか」を知ることです。

それでは、気象庁がどのように気象の予報をしているのかを見てみましょう。

気象庁の観測体制とゲリラ豪雨の予測精度は?

今後さらに増えると予測されるゲリラ豪雨。

「どうやって天気が予測されているのか」を知っておくと、

防災にも役立ちます。

気象庁は、最新の観測技術を使って、私たちの天気予報を支えているんです。

この章では、ゲリラ豪雨の予測に関わる仕組みや情報、そして今後の技術進化について解説していきますね。

ドップラーレーダーと高解像度ナウキャスト

気象庁の予測の中核を担っているのが、以下の2つの観測技術です。

- ドップラーレーダー

- 高解像度ナウキャストー

【ドップラーレーダーとは?】

ドップラーレーダーは、細いビーム状の電波を空に向かって送信しています。

そして、雨粒や雪などに反射して戻ってきた電波から、降水の強さや風の動きを読み取る装置です。

- 降水粒子の反射が強い

→ 雨が強い

(=反射強度が大きい)

- 電波の周波数が大きい

→ 風が強い

(=ドップラー速度)

ドップラーレーダーでは発達した積乱雲に伴って発生する、大きな回転(メソサイクロン)を検出できます。

ドップラーレーダーでは、

竜巻の発生を事前に予測できるんです!

【高解像度ナウキャストとは?】

ナウキャストは、”ナウ(Now)”と”フォーキャスト(Forecast)”を組み合わせた造語です。

1時間先までの雨雲の動きや落雷・竜巻の可能性を予測する短時間予報システムです。

ドップラーレーダーの観測結果をリアルタイムで反映しながら精度の高い予測ができるため、

避難の判断にもつながります。

警報・注意報・記録的短時間大雨情報の見方

予測された情報は、私たちに次の行動を促す「警報」や「注意報」として発表されます。

それぞれの意味を理解しておけば、いざというときに迷わず動けますよ。

大雨の場合は以下の災害のリスクがある場合に発表されます。

- 浸水

- 冠水

- 土砂災害

また、雷注意報が出た場合には、次の現象にも同時に注意が必要です。

- 突風(竜巻)

- 急激な大雨

- ひょう

気象庁の「キキクル(危険度分布)」では、地域ごとの危険度を色分けして確認できます。

| 色 | 災害危険度 | 警報レベル |

|---|---|---|

| 黒 | 災害切迫 | 警戒レベル5相当 |

| 紫 | 非常に危険 | 警戒レベル4相当 |

| 赤 | 警戒 | 警戒レベル3相当 |

| 黄 | 注意 | 警戒レベル2相当 |

| 白 | 今後の情報に注意 |

気象庁の使命と今後の技術進化

気象庁は

「国民の生命と財産を守ること」

を使命として、観測技術の向上に取り組んでいます。

現在は「数値予報モデル」の分解能を上げることで、より精密な予測ができるよう研究が進められています。

もし将来、以下の2点が解明されれば、ゲリラ豪雨の予測精度は格段に上がると考えられているんです。

- 積乱雲がどこで発生するのか?

- 線状降水帯を生む水蒸気量の閾値(しきいち)は?

これらが分かれば、ゲリラ豪雨の予測が日常的なレベルでできるようになるでしょう。

現在でも「ドップラーレーダー」や「ナウキャスト」、「キキクル」といったシステムが活用できます。

このシステムから、身を守るための情報は十分に得ることができますよ。

この章でご紹介した情報を活かして、「不安」ではなく「備える」日常を意識していきましょう。

ゲリラ豪雨から身を守るために「日常でできること」

ゲリラ豪雨は突然発生するから怖いわ……

だからこそ、

「日常の中での備え」

がとても大切なんです!

この章では、私たちがすぐに取り入れられる具体的な対策をご紹介します!

ゲリラ豪雨に対する不安も、備えと行動によって「安心」に変えていけますよ。

情報を得る|アプリ・レーダー・アラートの活用

まず、ゲリラ豪雨への対策の第一歩は「正しい情報を知ること」です。

今では手軽に使えるツールがたくさんあります。

気象庁の「キキクル(危険度分布)」もアプリで利用できますよ!

他にも、ゲリラ豪雨の対策になるアプリは多数発表されています。

詳しくはこちらの記事を読んでみてくださいね。

5分ごとに更新される情報をチェックすることで、ゲリラ豪雨の接近にいち早く気づけるんです。

判断する|外出・洗濯・通学時の工夫

天気予報で「大気の状態が不安定」・「所により雷を伴う」などと伝えられているときは、ゲリラ豪雨が発生する可能性が高まっています。

- 子どもの通学時には、折りたたみ傘や雨具を持たせる

- 洗濯物は外に干さず、部屋干しにする

- 外出前に警報・注意報を確認する

少し意識するだけでも、防災対策の精度はぐっと上がりますよ!

行動する|家族・子どもの安全対策

突然の雨に備えるには、自宅だけでなく通勤・通学中の行動にも注意が必要です。

- 急に冷たい風が吹いてきた

- 黒い雲が広がってきた

- 空が急に暗くなった

- 雷の音や光がある

- 大粒の雨やひょうが降ってきた

お子さまにもこのようなサインを教えておくと、自分で避難の判断ができるようになりますよ!

【避難場所の確認と服装】

避難する場所が河川や斜面のそばだと、逆に危険になることもあります。

避難経路は事前にハザードマップで確認しておきましょう。

| 注意が必要な場所 | 発生する災害の可能性 |

|---|---|

| 河川・用水路 | 氾濫・洪水 |

| 地下道 | 冠水・浸水 |

| 山の斜面 | 土砂災害 |

【避難時の服装(推奨)】

| 装備 | 理由 |

|---|---|

| ・ヘルメット ・帽子 | 落下物や転倒時のけが防止のため |

| リュック | 両手を空けて行動するため |

| ・長袖 ・長ズボン ・軍手 | 擦り傷や虫刺され防止のため |

| 傘 | 冠水時、足元の確認用としても活用するため |

| 厚底スニーカー | 長靴よりも動きやすく、水が入りにくいため |

まとめ|「不安」を「行動」に変える日常へ

ゲリラ豪雨は突然発生しますが、正しい情報と心がけがあれば、落ち着いて行動できます。

- 情報を知る(アプリ・レーダー・アラート)

- 判断する(予報から危険度を読み取る)

- 行動する(避難や服装など日常の備え)

この3つを「日常の習慣」として取り入れておくことが大切です。

そうすれば、「不安」な災害も、「行動できる安心」へと変えていくことができますよ!

次の章では、これまでご紹介してきた情報を総まとめし、今後の対策に活かしていく方法をご紹介します。

まとめ|ゲリラ豪雨に「備える力」を身につけよう

ゲリラ豪雨は、短時間に狭い範囲へ激しい雨をもたらし、予測が難しく災害につながる危険性がある気象現象です。

気象庁では「局地的大雨」と呼ばれ、主に夏に多く発生します。

その原因となるのは「積乱雲」。

高温・多湿・寒冷な上空という条件がそろうと、積乱雲は急激に発達し、雷や突風、ひょう、大雨を引き起こします。

こうした大雨は、浸水・河川の氾濫・停電・土砂災害など、私たちの生活に大きな被害を及ぼす可能性があります。

そのため、日頃から次のような備えを習慣にしておくことが大切です。

- 情報を知る(アプリ・レーダー・アラート)

- 判断する(予報から危険度を読み取る)

- 行動する(避難や服装など日常の備え)

さらに、「ハザードマップ」や非常用グッズを準備しておけば、いざという時も落ち着いて行動できます。

ゲリラ豪雨は、地球温暖化や都市化の影響で今後ますます増加すると予測されています。

だからこそ、「起きる前提」で備える力を身につけておくことが、私たち自身や大切な人を守る第一歩になります。

「不安」は、「知識と行動」で「安心」に変えらることができます。

このまとめが、あなたの「自分と家族を守る力」につながれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント