転勤族の旦那

転勤族の旦那実は年内の「転勤」が決まっちゃった…

がむしゃらにキャリアを積んできた20代。

今は30代半ばに差し掛かり、夫婦の生活スタイル・世帯年収も少しずつ安定してきたし、そろそろ家族を増やすことも考えたいな♪

そんなことを楽しみに考えていた矢先、突然旦那から転勤を告げられたら…

自分のキャリアはどうすればよいだろう…

旦那の出世や新たな地での活躍は喜ばしい!と思うものの…、今後の生活基盤を悩む方も少なくないのではないでしょうか。

- 転勤族の市場割合と家庭内の課題

- 妻が正社員を続けるための方法

- キャリアと家庭を両立・安定させるためのヒント

- 再就職に有効な資格・企業選びのコツ

この記事を読めば、キャリアの選択肢が広がり、自身を持って次の一歩を前向きに選べるようになるでしょう。

旦那が転勤族、妻が正社員の現実

自分と同じ境遇の方はどのくらいいるんだろう…

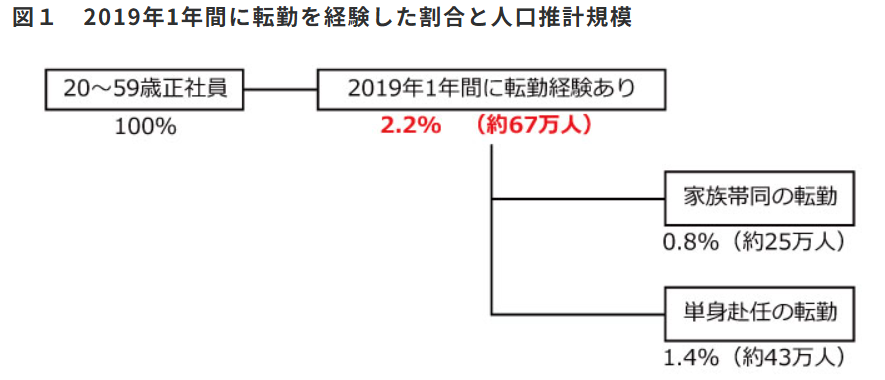

リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」によると、2019年1年間に転勤を経験した割合は全国で約2.2%(約67万人)。

うち家族帯同の転勤は0.8%(約25万人)、単身赴任の転勤は1.4%(約43万人)という結果でした。

また、配偶者の転勤に伴い離職をした女性は、全国で約30万人といわれており、その後そのうちの約40%が非就業の割合を占めています。

上記人数が多いか少ないか捉え方はそれぞれですが、転勤はやはり人生・仕事における大きなターニングポイントとなる出来事だといえるでしょう。

転勤族の妻として、キャリア継続をするには、早期から家庭との両立を見据えた準備が大切です。

転勤族の家庭に多い課題

先ず、具体的にどんな課題が多いのかみていきましょう。

| 課題 | 具体例 |

|---|---|

| 仕事 | ・自分(妻)側のキャリア中断・継続の見直しが定期的に必要となり、長期視点での目標が立てずらい |

| 金銭面 | ・持ち家が持ちづらく、毎月2重の家賃支払が必要になる ・自分(妻)の収入見通しが立てにくくなる |

| 子育て | ・子供の転校・通学路・学校環境(PTA/学校行事)など、子供自身も落ち着かない時期が続く ・自治体(イベント/ゴミ出しルールなど)の制度に慣れるまで時間がかかる |

| メンタル面 | ・夫婦生活が分断になる可能性が出る ・ご近所付合いでの関係構築がしずらい |

何が大変で、どこを工夫すれば夫婦間でお互いにカバーができそうでしょうか?

家族一人ひとりの考え方が大きく関わってきます。

事前に話し合い、課題認識を共有しておくことが、転勤後の生活をスムーズに進めるための大きな助けになります。

正社員妻が直面する選択肢

- 帯同する

現職が出社型の場合:退職 / リモート型の場合:継続 - 諦めて再就職する

転勤先の土地での転職活動スタート - 旦那に単身赴任をしてもらう

現職で引き続きキャリア継続

「退職=キャリアの終わり」ではないものの、再就職までのブランクや、希望する職種・待遇など、すべてが理想に叶う就職先が即時見つかるとは限りません。

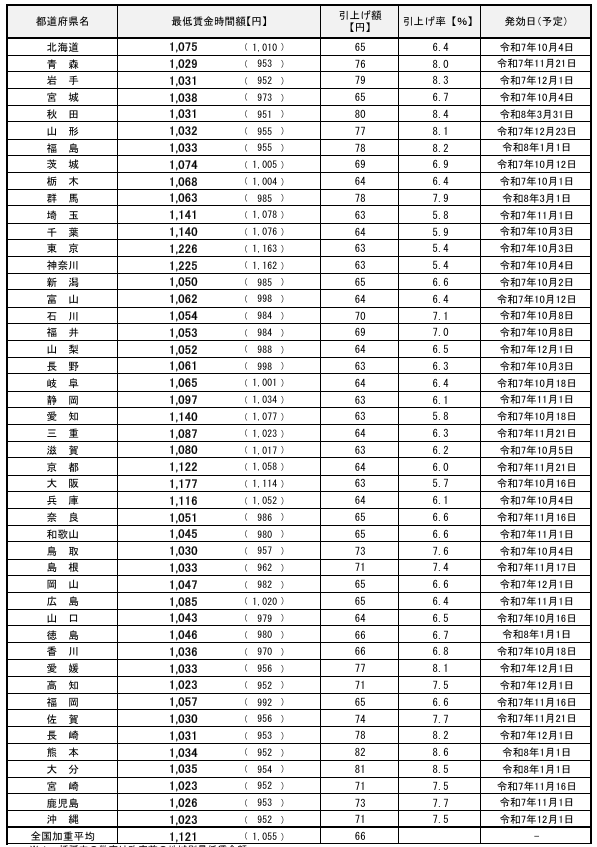

また、転勤先が「都内→地方」だった場合、「そもそも掲載求人が少なくエントリー希望の求人がない」点や、加えて、最低賃金が下がる地域も多いため、「給与水準や昇進スピードについては、これまでのキャリアよりハードルが下がる可能性がある」点は念頭に置く必要があります。

補足:地域別最低賃金額(2025年9月時点)

妻が正社員を続けるための方法

では、妻が正社員を続けるためは具体的にどのような方法があるのでしょうか。

正社員として継続できる方法は一つだけではありません。

ご自身の生活スタイルやご家族の事情と照らし合わせながら、選択肢を一緒に整理してみましょう。

単身赴任を選ぶ

正社員を続けるための選択肢1つ目は、単身赴任を選ぶことです。

下記、一番多くででくるであろう悩み事のメリット・デメリットをまとめてみました。

| 悩みごと | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 仕事 | ・旦那のキャリア成長の後押しができる ・自分(妻)のキャリアが継続できる | 自分(妻)のキャリアをどうすべきか心労が重なる |

| 金銭面 | ・旦那の給料・昇給UPが見込める | 引越し・生活費の二重払い・帰省で費用がかさむ |

| 子育て | 子供の転校を回避して教育ができる | ・どのくらいの期間パパと離れ離れになるのか子供に寂しい思いをさせてしまう ・子供の成長を一緒に見届けることができない |

| メンタル面 | 自分(妻)の生活ペースで過ごせる | 家族とのコミュニケーションが減る |

ただし、物理的な距離が離れることで、精神的な負担が大きくなることが不安…と心配される方も多いでしょう。

もし旦那さんに単身赴任をしてもらうのであれば、あらかじめ対応できる「期間」を事前に上司に共有・相談し、計画プランを立ててもらえると安心しますね。

配偶者転勤制度の活用

正社員を続けるための選択肢2つ目は、配偶者転勤制度活用することです。

夫婦ともに同じ会社で勤務しており、旦那(若しくは妻)が転居を伴う転勤があった場合には、配偶者転勤制度の活用ができます。

- 帯同転勤

近隣事業所への転勤希望を出すことができる - 配偶者転勤休職

仕事の継続が困難となった場合に、一時的に休職ができる - 再入社チャレンジ

やむを得ず退職となった場合、その退職事由が解消された際に再度入社(再開)ができる - どこでもキャリア

国内外で転勤となった際に、フルリモート勤務前提で雇用継続ができる

大手自動車メーカーである、HONDAや、食品メーカーの味の素グループ等が上記制度を取り入れています。

■参考:ダイバーシティ|Honda新卒採用サイト / サステナビリティレポート – 2025

リモートワークや副業で働き方を柔軟にする

正社員を続けるための選択肢3つ目は、働き方にリモートワーク・副業を取り入れることです。

コロナ禍を機に一気に導入が増えたリモートワーク。

現在勤めている企業内で、他部署への立候補やジョブローテーション制度を活用した、リモートワークのポジションで募集があるかどうか、上司・人事に伺ってみましょう。

- 営業職・オンラインカウンセラー・秘書・事務

<業務内容>

テレアポ、インサイドセールス、人材会社でのキャリアコーチ、代表秘書、オンライン診療の事務(日程調整)など - IT・WEB系

<業務内容>

HTML/CSS/JavaScriptやPython等を使った開発、WEB制作、資料作成、バナー制作、UI設計など - マーケティング・SNS投稿

<業務内容>

キーワード設計、SEO施策立案、SNS運用、Adobe製品系のツールでの動画編集など

一見対面での作業が必要そうなイメージがある営業職でも、クライアントとのやり取りをオンラインと主流している場合は、パソコンとインターネット環境さえあれば、完全在宅/リモートワーク勤務が可能です!

もちろんリモート勤務は、数字や成果物のクオリティで評価されやすい傾向があります。

ですが、あらかじめ評価制度が明確になっており、なおかつ自分の興味・希望とする条件に期待が持てる環境であれば、転勤による退職や、他社への転職をせずに、同じ会社の中で在宅勤務や部署異動などの形で働き続けることが可能です。

「転勤=退職」と決めつける前に、

「自社内でのリモートワーク&ジョブローテーション制度」の確認をしてみましょう♪

転勤族家庭のキャリアとライフプラン

キャリアを築くには自分1人だけでなく、家族の協力も必要です。

そのため、転勤のたびに生活環境が大きく変わるということは、一時的に夫婦どちらかがキャリアをセーブすること、また育児や家事を優先することなど、家庭内での配慮・考え方を再構築する必要が出てきます。

大切なのは、「キャリアとライフプランの両方を、長期的な視点で見ていくこと」です。

子育てと転勤のタイミング問題

子供が幼稚園くらいの年齢であれば、比較的転居や新しい環境にも柔軟に対応できます。

しかし、ある程度成長してくると先生やお友達へ別れを自分から告げる時期が訪れ、親としては「小学生・中学生の転校、どう説明しよう…?」と伝え方やタイミングに戸惑う場面も増えてきます。

入学式・運動会・文化祭・遠足・部活動・卒業式のイベント事etc…などは、子供時代のかけがえのない青春時代の思い出です。

転勤辞令が出た後にしっかりと子供に引越しの話を向き合うのも大切ですが、転勤の時期を事前に調整したり、上司との定期的な1on1の場で、ご家族の配慮してもらえるような相談をしてみるのも一つの方法です。

家計と生活基盤を安定させる工夫

転勤族の妻として、転職に伴い一度正社員を退職する場合は、転居先での新しい職場を見つけるまでの時間の消費&世帯収入減少による経済的な不安が募ります。

また、新生活の準備には、まとまった時間と資金が必要であり、大きな負担となります。

- 時間の効率化

引越し手続き関連(役所への転出届&就学届など)をオンラインで対応する - 資金の運用

貯蓄×運用をうまく組み合わせて、予算に余裕を持たせる

(例)積み立てニーサ ▶ 楽天証券:積立かんたんシミュレーション

転勤に備えて、計画的に準備し、転居後の生活を落ち着いてスタートできるようにしましょう。

時間とお金を賢く使うことが成功のポイントです!

夫婦間で優先順位を話し合う重要性

無理にすべてを完璧にこなそうとせず、苦手なことは家族で支え合える関係性をつくっておくことが、安心感にもつながります。

きっと家族にとってベストな方法が見つかるでしょう。

転勤でキャリアを中断した場合の再出発

新たな門出を家族全員が応援してくれることは、とても心強いことです。

転勤に伴い、現職の職場から新しい業務内容・環境になることが決まった際は、ぜひ良い機会として捉えて、次のキャリアの準備へと移りましょう!

再就職に強い資格やスキル

異業界へのキャリアチェンジを考えている方や、年収を維持(さらにUP)したい方には、下記の資格取得がおススメです。

- 宅地建物取引士

月額にプラス3万円上乗せ支給となる求人もあります - IT業界に関する資格(応用情報技術者試験・データベーススペシャリスト試験など)

IT業界は資格手当のサポートが手厚いため、受験料の会社負担はもちろん、昇給査定の対象になることもあります - 社会保険労務士

「独占業務」であるため、ゆくゆく開業を目指すこともできます

転勤先での仕事探しとネットワーク活用

今のキャリアレベルを後退させたくない方や、数年後も旦那の転勤が見込まれる…といった方は、企業選びのコツを意識しながら、求人検索を行うことが重要です。

- 年功序列<ジョブ型制度を重視している評価制度であるかどうか

- 完全在宅制度が導入されている企業であるかどうか

正社員にこだわらない選択肢(派遣・パート)

仕事選びの軸として、とにかくはやく仕事を決めたい方や、雇用形態に拘りがない方は、対象の求人幅が大きく広がります。

- 派遣(一般)

時給単価1,800〜2,000円を狙えば、フルタイム勤務で月額30万円以上を目指すこともできる♪ - 紹介予定派遣 / 正社員を狙うならコレ!

最大6か月の派遣期間を通じて、双方合意の際に派遣先企業への直接雇用切替ができる - パート

家族の意見や子育ての状況を踏まえながら、時間・仕事量・勤務地の働き方の見直しをした転職先を探すことができる - 副業

ポートフォリオ作成(デザイン・Webライター)で企業側からのオファー・高単価案件を狙うことができる

まとめ:旦那が転勤族でも妻も正社員を続けられる?後悔しない選択のために

「退職=キャリアの終わり」ではないと思うものの、いざ旦那が転勤することが決まった際は、自分の仕事はどうしよう…と不安になるもの。

ですが、どのような選択肢あるか事前に知っておくだけで、今後のキャリアの築き方が変わってきます。

この記事で紹介した内容を振り返り、現在所属している企業の制度や、ご家庭の優先順位を明確化してみましょう。

- 1年間に転勤を経験した割合は全国で約2.2%(約67万人)

家族帯同の転勤は0.8%(約25万人) / 単身赴任の転勤は1.4%(約43万人) - 仕事・金銭面・子育て・メンタル面における課題

- 単身赴任

- 配偶者転勤制度の活用(夫婦ともに同じ会社で勤務している場合)

- 立候補やジョブローテーション制度を活用し、リモートワークのポジションで募集があるかどうか、上司・人事に確認する

- キャリアを築くには自分1人だけでなく、家族の協力も必要であることを再認識する

- 旦那の転勤の時期を事前に少し調整したり、上司との定期的な1on1の場で、ご家族の配慮してもらえるよう相談してみる

- 時間の効率化(オンライン対応)と資金の運用(貯蓄×運用)のバランスを意識して行動する

- 年収UPが期待できる資格を取得する

(宅地建物取引士・IT関連・社会保険労務士) - 年功序列<ジョブ型制度を重視している企業であるか

- 完全在宅制度が導入されている企業であるかどうか

転職は自分の市場価値を試す・成長できる機会でもあります。

どんな選択をしても、その先にあなたらしいキャリアがきっと見つかるはずです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント