「朝は晴れてたのに、突然の大雨でずぶ濡れに……」

「干していた洗濯物が一瞬でびしょ濡れ……!」

こんな経験はありませんか?

ここ数年、突発的な激しい雨の回数が増え、日常の移動や予定に大きな影響を与えるケースが目立っています。

- ゲリラ豪雨が発生する仕組みや原因

- 夏に多い理由と他の雨との違い

- 前兆のサインと見分け方

- 今日からできるシンプルな備え

突然の大雨に慌てないために、正しく対策しておけば、天気に振り回されない安心できる毎日が手に入りますよ。

天気見習い君

天気見習い君ちょっと知ってるだけで、雨に濡れるリスクを軽減できますよ。

ゲリラ豪雨がどんな雨なのかを詳しく解説

突然空が暗くなって、バケツをひっくり返したような雨が降ってきた――

こんな経験をした方も多いのではないでしょうか。

ここでは、「ゲリラ豪雨」の特徴を取り上げ、似た種類の雨との違いもあわせて見ていきましょう。

ゲリラ豪雨と呼ばれる理由と特徴

今日は晴れの予報だったのに、雨が降ってる……

こんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか?

突然降り出し、短時間で限られた場所に強く降る―そんな予測のつかない雨のことを「ゲリラ豪雨」と呼びます。

予告なしにやってくることから、このように呼ばれています。

- 突然発生する(予測が難しい)

- 狭い範囲に集中的に降る(局地的)

- 短い時間で非常に激しい雨量(1時間あたり50mm以上のことも)

- 雷や突風を伴うこともある

夏の午後から夕方にかけて、気温がぐんと上がり、空気がむわっとしてくる時間帯があります。

このとき、空では積乱雲(入道雲)が一気に発達しやすい気象条件が整い、積乱雲が急激に巨大になることによって、大雨が降るのです。

他の大雨との違いと見分け方

「スコール」「雷雨」「ゲリラ豪雨」

この3つは、「突然の強い雨」の印象がありますが、実は発生しやすい地域や時期、そして特徴が違います。

似ているようで異なるこれらの気象現象を、発生地域や時期、雨の性質などから比較してみましょう。

【代表的な違いまとめ】

| 項目 | ゲリラ豪雨 | スコール | 雷雨 |

|---|---|---|---|

| 発生地域 | 日本全国(特に都市部) | 熱帯地域(東南アジアなど) | 世界各地、日本でもあり |

| 発生時期 | 夏の午後~夕方が多い | 熱帯の日中~夕方 | 一日中どこでも起こり得る |

| 雨の性質 | 短時間・局地的・猛烈 | 激しい・瞬間的 | 雷を伴う、雨の強さはさまざま |

| 使用され方 | 日本の通称(俗称) | 気象学的用語 | 正式な気象用語 |

全部「積乱雲」が関係しているけど、発生場所や広がりに違いがあるんだね。

スコールは日本での発生は少ないけれど、似た現象として説明の時によく登場するんだ。

観測記録から読み取るゲリラ豪雨の増加

「最近、ゲリラ豪雨関連のニュースをよく耳にするようになった……」

このように感じる方も多いのではないでしょうか。

実際に、日本のあちこちでゲリラ豪雨による被害は増え続けています。

この背景には、地球温暖化による水蒸気量の増加、そして都市部のヒートアイランド現象の影響があると考えられています。

気象庁が公表している全国約1300地点のアメダス観測データ(1時間降水量50mm以上)によると、

1976年〜1985年の10年間の平均発生回数は約226回だったのに対し、

2015年〜2024年の平均は約334回と、約1.5倍に。

(出典:気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」より)

気象庁の統計を確認すると、「ゲリラ豪雨」の回数が着実に増えているのが見えてきます。

昔より「ザーッと降る雨」が増えているのは、ちゃんとデータでも分かっているんだね。

2010年以降に確認された大きな被害件数の変化を表した図を見ていきましょう。

.png)

.png)

出典:気象庁「大雨や猛暑日など極端現象のこれまでの変化」をもとに作成

これらの数字を見ると、私たちの暮らしに影響を及ぼすような、「雨の降り方の変化」がすでに起きていると感じませんか?

晴天からの急な大雨を図で解説

大きな雲が出てくると、なんだか雨が降りそうでちょっと怖い……

ここでは、雲の動きや、気温・地球環境との関係を、図解とともに詳しく解説していきます。

仕組みを知れば、天気の見方が変わるかもしれません。

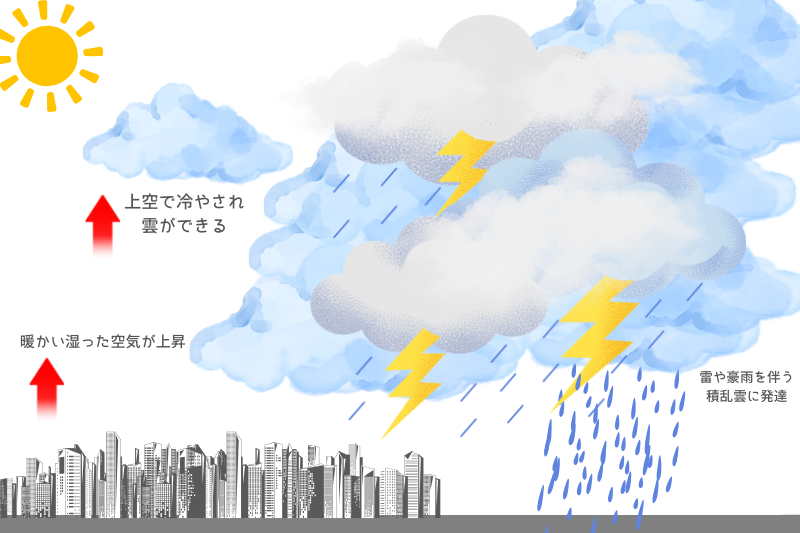

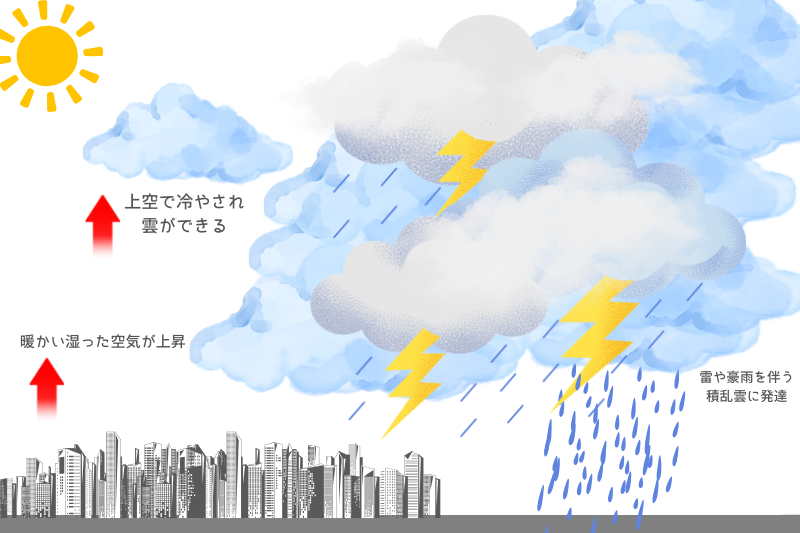

ゲリラ豪雨の中心となる雲の正体

ゲリラ豪雨の原因の中心となるのが、「積乱雲」という縦長の雲です。

積乱雲とは、もくもくと縦に大きく育つ雲のことで、天気の急変を引き起こす、いわば「空のトラブルメーカー」です。

積乱雲ができるとき、温かい空気がぐんぐん上昇していき、水蒸気がどんどん集まって、大きなエネルギーが生まれています。

積乱雲がどうやってできるのか、その基本の流れを図で確認しましょう。

- 強い日差しで地面が温まる

- 暖かい空気が上昇する

- 上空で冷やされて雲ができる→高い空は冷たいので、水蒸気が冷えて白い雲に変わります。

- 水蒸気が増え、雲が成長し大きくなる→上下の空気の流れが強くなると、雲が縦にどんどん育ちます。

- やがて雷や激しい雨をもたらす積乱雲に発達する

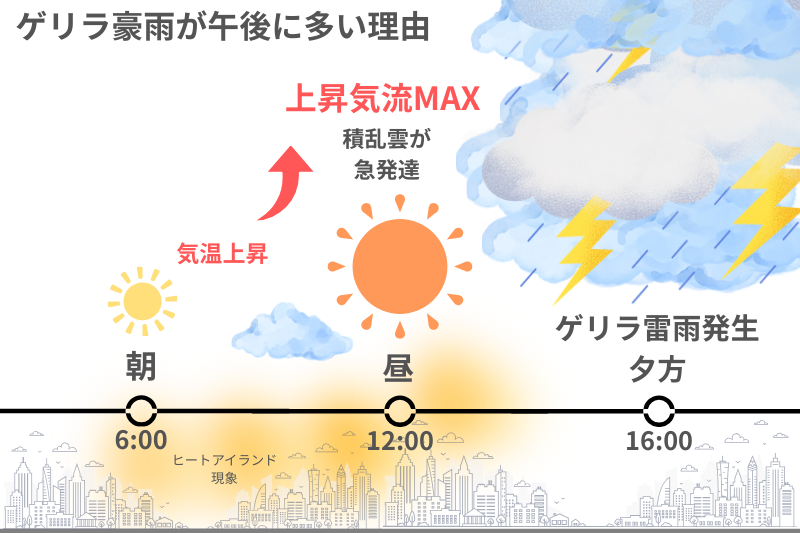

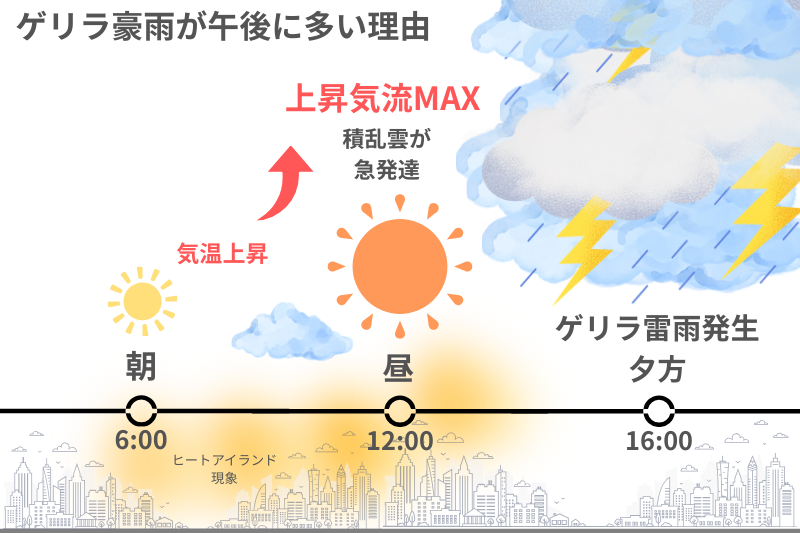

ゲリラ豪雨が夏に増える理由

「ゲリラ豪雨って夏によく聞く気がするな……」

この印象の通り、夏は気温の上昇や空気の動きなど、季節ならではの気象条件が重なって、ゲリラ豪雨が起きやすい状態になります。

夏に目立つ「気温・湿度・都市環境」などの気象条件の違いに注目しながら、背景をわかりやすく読み解いていきます。

- 日差しが強く、地面の温度が上がりやすい → 上昇気流が起こりやすくなる

- 空気中に水蒸気が多く含まれている → 湿度が高く、積乱雲ができやすい

- ヒートアイランド現象(都市の熱こもり)→ ビルやアスファルトが熱を吸収し、空気を上昇させる

夏にゲリラ豪雨が多くなるのは、太陽の熱が地面や空気を強く温める季節だからです。

特に、午後2時から夕方4時は1日の中で最も気温がピークに達することが多く、積乱雲が一気に育ちやすい「気象のピークタイム」ともいえます。

さっそくなぜ午後に起きることが多いのか、図で見てみましょう。

午後2時から4時が最も気温が高く、注意が必要!

地球温暖化の進行

近年、ゲリラ豪雨のニュースが増えている背景には、地球温暖化の進行が関係していると考えられています。

地球全体の気温が上がると、大気中に含まれる水蒸気も増えやすくなるのです。

大気中に大量の水蒸気が存在すると、積乱雲が大きくなり、短時間で大雨が降る確率が上がります。

- 暖かい空気は水蒸気をより多く含む→気温が高いと、水蒸気の量も増える

- 高温によって海水温も上昇→水蒸気が増えて、積乱雲ができやすくなる

- 突然大雨が降り出す確率も増加→一気に冷えた空気が雨を降らせる。短時間で豪雨につながりやすい。

温暖化はゲリラ豪雨の「頻度」だけでなく、「強さ」にも影響を及ぼしている可能性があります。

ゲリラ豪雨が突然に思えるわけ

ゲリラ豪雨は「どこでも・いつでも」起こるわけではありません。

実は、発生しやすい場所や時間帯、空気の状態には共通点があります。

この章では、「今日は降りそうだな」と予測しやすくなるような視点を、地形・気象の傾向や雨雲レーダーの見方といった観点からわかりやすく解説していきます。

急な大雨の裏にある地形と都市の影響

山の近くやビルが密集している場所では、空気の流れが乱れやすく、ゲリラ豪雨の発生条件がそろいやすい場所と考えられています。

地形や建物、都市の構造が、空気の流れや気温に影響を与えているためです。

下の図では、ゲリラ豪雨が発生しやすい環境条件を表しています。

山間部・都市部・盆地などは、気流の影響が重なり、突発的な豪雨が観測されることが多い地域になります。

このような場所では、天気が急変しやすいため、注意が必要だね。

午後に雷雲が出やすい危険な3つのサイン

「午後になると雲ってきた……?」こんな経験はありませんか?

実は、ゲリラ豪雨には「起きやすい気象の条件」があるんです。

- 気温が30℃を超える日→地表が過熱され、空気中に含まれる水蒸気が増加

- 湿度が高い日→ムシムシしていると感じる時は、空に大量の「雲のもと」がある状態

- 午後〜夕方(14時〜18時)→ 気温も高くなる時間帯。積乱雲の成長がピークを迎える

「今日は暑いかも」「ムシムシしてる」「午後になってきた」

この3つがそろったら、そろそろ空チェックタイムです。

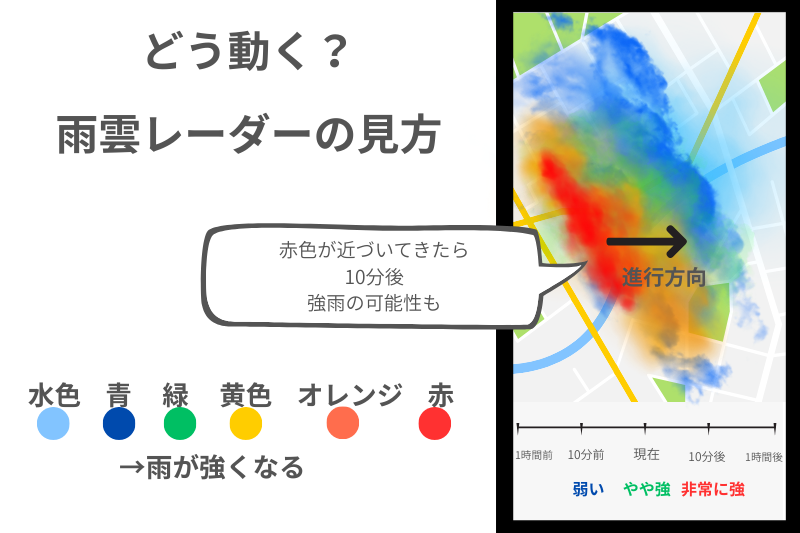

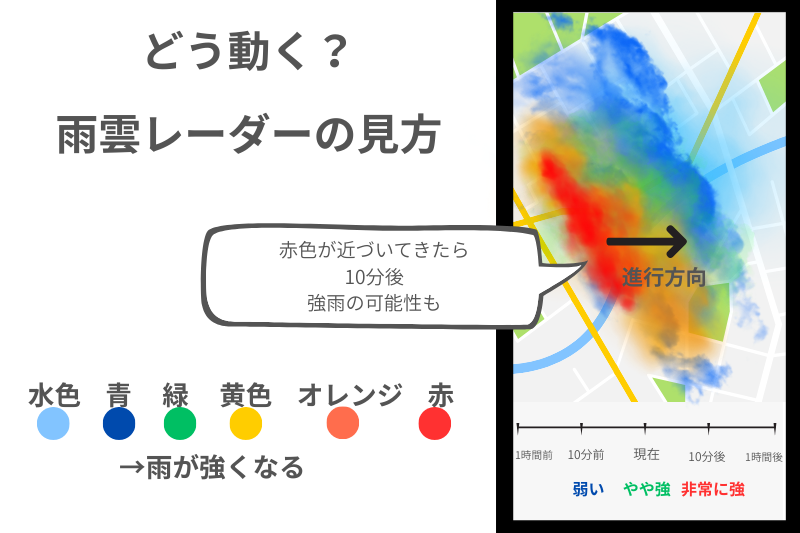

雨雲レーダーでの前兆の見分け方

スマホで手軽に見られる「雨雲レーダー」。

しかし、ゲリラ豪雨の「前ぶれ」を見抜くには、ちょっとした見方のコツがあります。

以下の図で、色の違いや動き方のポイントを確認してみましょう。

雨雲レーダーでは、色の強さ・形・動き方を見るのがポイントです。

特に赤やオレンジが近づいていたら、10分後に強い雨の可能性も!

雨雲レーダーは「リアルタイムの空の様子」を把握するのに便利なツールですが、「今どこにいて、雨雲がどちらに進んでいるか」を見ましょう。

予測には、Yahoo!天気 や tenki.jp 、ウェザーニュースなどの雨雲レーダーが便利です。

「通知ON」にしておくと、急な雨にもすぐ気づけますよ。

被害をへらすためにリスクと対策をしっておこう

ゲリラ豪雨は、ただの「強い雨」では終わりません。

突然の豪雨が、日常の暮らしに思わぬ混乱をもたらすこともあります。

通勤・通学が混乱し、洗濯物がびしょ濡れになり、道路が冠水して交通機関がストップすることもあります。

この章では、私たちの暮らしにどんな影響があるのか、また事前にできる対策を具体的にご紹介します。

ゲリラ豪雨が引き起こす日常の混乱を図でチェック

「朝は晴れていたのに、急に土砂降り……!」

ゲリラ豪雨は、日々の予定を大きく狂わせることがあります。

どんなことが予想されるか、図で見てみましょう。

「今日はゲリラ豪雨がありそう」な日は、

折りたたみ傘+スマホチェックを!

家庭でできる備え方をまとめてチェック

「いざという時の備え」と言うと、大げさに聞こえるかもしれませんが、ゲリラ豪雨は、たった10分で家の前の道路を川のように変えることもあります。

そこで、ゲリラ豪雨に備えるための、「簡単チェックリスト」をご紹介します。

- 玄関やベランダの排水口の掃除→落ち葉やゴミで詰まっていると、雨水が逆流して浸水リスクになる。

- ベランダにある物は固定または 室内へ→ 強風で物が飛ばされて、窓を割るなどの被害につながる。

- 非常用品を備えておく→ 停電・断水に備えて、水・懐中電灯・モバイルバッテリーなどを準備する。

- ハザードマップをチェック→浸水しやすい場所を知っておくと、避難判断の参考になる。

大雨の予報が出たら、「10分だけでも我が家の危険チェック」を。

そのひと手間が、家族を守る安心に繋がります。

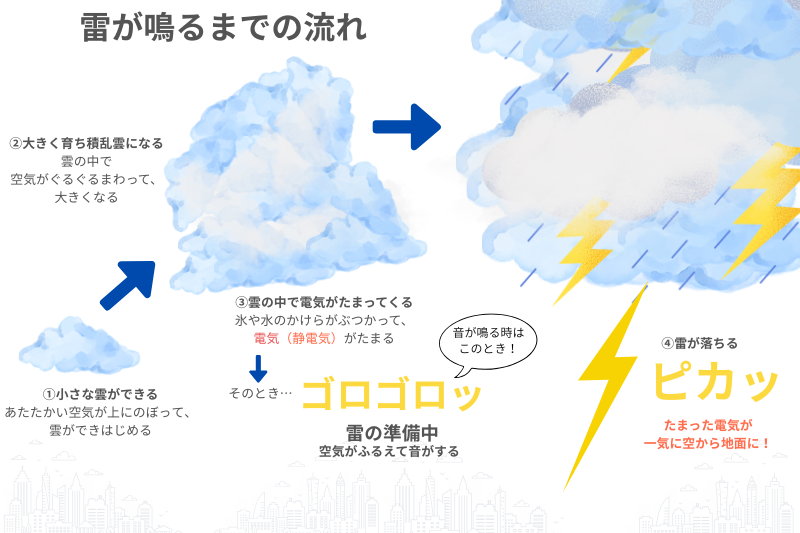

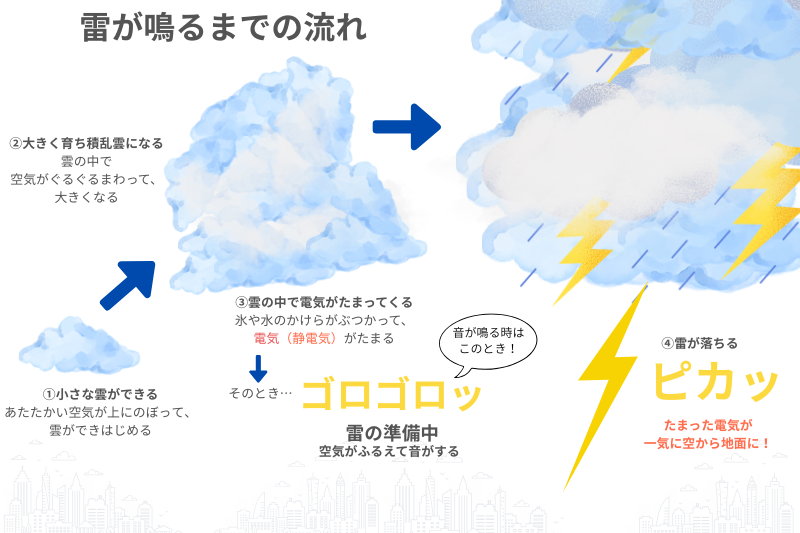

子どもと一緒に学ぶゲリラ豪雨の仕組みと雷の流れ

「なぜ突然雨が降るの?」「雷ってどうして鳴るの?」

ゲリラ豪雨は、子どもに「天気の不思議」を教える良いチャンスです。

雷が鳴る仕組みは、積乱雲の中に電気がたまり、それが放電されることで発生します。

以下の図で、雷が発生するまでのプロセスを順を追って確認してみましょう。

この図を見ながら、「どうしてゴロゴロするの?」など、子どもとお話ししてみてくださいね。

- 図解や動画で「雲の仕組み」を一緒に見る

→ 上昇気流や積乱雲の仕組みを、親子で楽しく学べば防災意識もアップします。 - 雨雲レーダーを一緒にチェック

→ 雨雲がどこから近づいてくるかを一緒に見ることで、「注意する習慣」が身につきます。 - 雷の「音や光」の理由をクイズ形式で

→ 光ってから何秒で音が聞こえるか?など、遊び感覚で防災知識を身につけます。 - 通学中の「安全な場所」を確認しておく

→ もし突然雨が降ってきたらどこに避難する?家族でシミュレーションしておくと安心です。

「知っておくと安心だね」と声をかけることで、楽しく学べる防災教育になるね。

まとめ|ゲリラ豪雨から身を守るために!今日からできること

この記事では、近年1.5倍に増加しているゲリラ豪雨について、原因や前兆、そして日常生活でできる対策を、図解を交えて解説しました。

ゲリラ豪雨は、強い日差しと地面からの熱気によって発生する上昇気流が原因で生まれます。

特に夏は気温や湿度が高く、都市部ではヒートアイランド現象も加わるため、より発生しやすいのが特徴です。

- 時間帯:午後2時〜6時

- 気象条件:気温30度越え+高湿度+ムシムシした空気

- 空の変化:もくもくとした入道雲の出現

- 場所:都市部、山間部、盆地で発生しやすい

日常でできる備えとしては、雨雲レーダーを活用して空模様をこまめに確認し、危険を感じたら早めに行動することが大切です。

また、家の排水溝やベランダを整えておくなど、身近な環境を整えることも効果的です。

ゲリラ豪雨は地球温暖化の影響で今後も増加が予想される現象です。

発生の仕組みと前兆を知り、普段から備えを意識しておくことで、突然の大雨にも落ち着いて対応できるでしょう。

今日も、空を見上げるところから始めよう。

コメント