読者さま

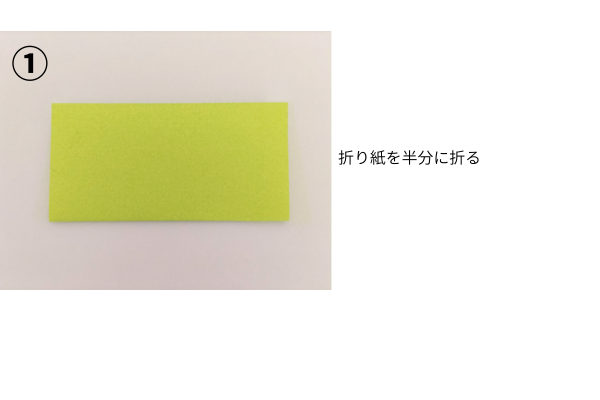

読者さま今年の笹飾りは何にしよう。

5歳児の担任だから、できたら子どもたちだけで作れる簡単なものがいいなぁ……

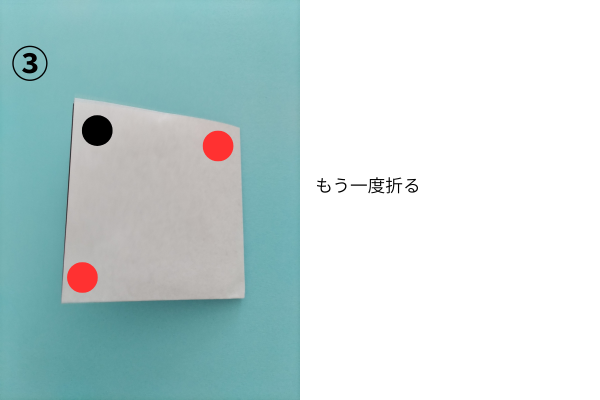

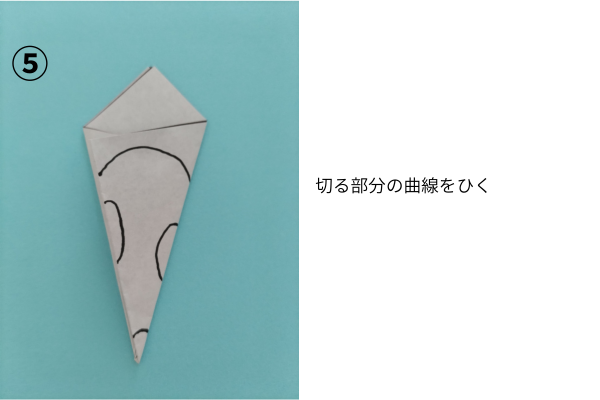

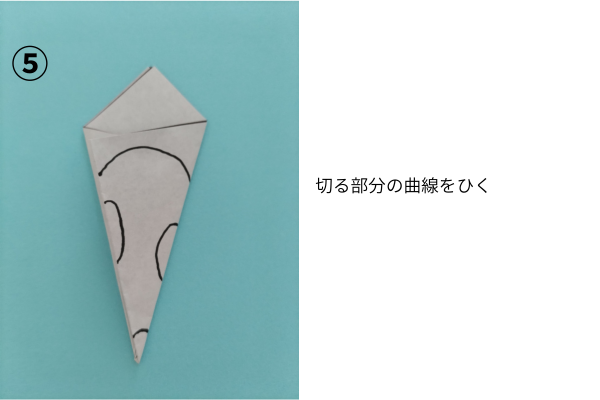

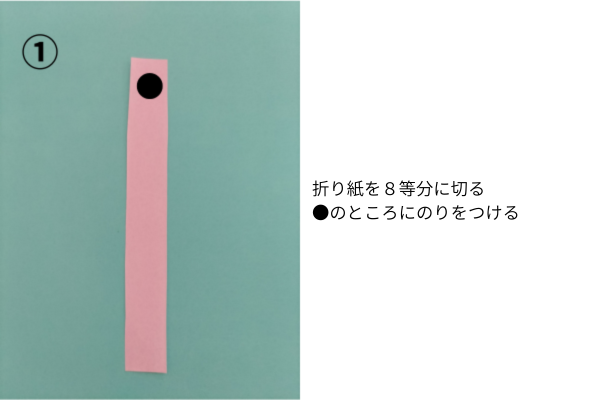

折り紙で作るかわいい笹飾りは、七夕の雰囲気づくりに欠かせない定番アイテムですね。

しかし、「毎年同じものを作ってるな……」と感じていませんか?

この記事では、「忙しいけれど、子どもたちが喜ぶかわいい笹飾りを作りたい!」保育士さんにぴったりの笹飾りのアイデアをご紹介します。

マンネリを打破するためには、アレンジを加えることがおすすめです!

折り紙で作る笹飾りは種類が多く、かわいいアレンジもできます。

ちょっとの工夫で七夕製作を他の季節や行事に活かすことができます。

難しい工程をあえて簡単なものに置き換えて、子どもたちがメインで進めることができます。

折り紙は、子どもたちも普段から扱っているものなので材料にぴったりです。

5歳児担任の経験のある筆者が、保育士さんにおすすめのかわいい笹飾りを折り紙で楽しむアイデアを5つご紹介します。

これからご紹介する笹飾りは、どれも簡単でかわいい仕上がりです。

子どもたちの「やってみたい!」を引き出していきましょうね。

- 造形活動で育つ5歳児の自信と気持ち

- 笹飾りの意味とかわいい折り紙アイデア5選

- 少人数の製作だからこそできる!丁寧な関わり

- 七夕の笹飾りを楽しむ飾りつけの工夫

- 七夕製作を他の季節や行事に活かすアレンジの工夫

季節の行事を通して、折り紙の楽しさと笹飾りの魅力をたっぷり味わいましょう♪

造形活動で育つ5歳児の自信と気持ち

5歳児の造形活動は、表現力・想像力・協調性・指先の発達をうながす良い機会です。

同じ製作をすることで子どもたち同士の関係性も深まります。

これから、5歳児の育ちを知り、自信と気持ちを伸ばす方法をお伝えします。

子どもたちが「できた!」をたくさん感じられますように。

5歳児が造形活動で伸ばしたい表現力

5歳児は、自分の思いや経験を絵や工作で表現する力が育ってきます。

保育所保育指針でも「自分なりの表現をして楽しむ」ことが重要とされており、造形活動はその実現にぴったりの方法です。

造形活動は「表現」領域を中心に、「人間関係」(共同制作)や「健康」(手指の運動)、「言葉」(作品の説明)など、他の領域とも自然に結びついています。

今回は、保育の5領域の中でも表現に視点をあて説明していきます。

保育の中で迷ったことがあれば、保育所保育指針をみてみましょう!

オ 表現

感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。

(ア) ねらい

① いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。

② 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。

③ 生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。

子どもの表現を保育士が受け止めることは、安心感と感性を豊かにすることにつながります。

5歳児なら、自分で工夫できる題材や素材を使うことで個性を発揮できます。

この記事で紹介する製作活動のねらい

- 子どもが自分の思いや、感じたことを題材や素材を工夫しながら自由に表現できるようにする

- 保育士が子どもの表現を丁寧に受け止めることで、安心感と自己肯定感を育む

- 友達と作品を見せ合ったり、協力して作る中で、コミュニケーションを楽しむ

材料選びから、子どもの意見を取り入れていくといいですよ。

小さなことでもたくさん認めて、子どもが自信がもてるような声かけをしていきたいですね。

活動を通じて育まれる「できた!」の達成感

活動の中で、子どもが達成感を感じることは、心の中に小さな自信の芽を育てます。

保育士経験のある筆者は、子どもが「できた!」と笑顔で伝えるその瞬間が大好きです。

製作の工程を乗り越えるたびに、「できた!」という達成感が芽生えます。

子どもが達成感を感じられるように、難易度は低めに設定しましょう。

今回は、一斉に製作をするのではなく、4~5人の少人数で進める方法をお伝えします。

少人数で製作をするメリット

- 一人ひとりのペースに合わせやすい

- 保育士が個別に声かけやサポートがしやすい

- 子ども同士の関係が深まりやすい

- 個性がでやすく、作品が魅力的になる

5歳児の「自分一人でできた!」を大切に製作を楽しみましょう。

笹飾りの意味とかわいい折り紙アイデア5選

七夕の短冊や、折り紙飾りが風に揺れる様子は、心がほっとしますね。

笹飾りを作る前に、七夕の由来や飾りにこめられた意味を子どもたちに伝えてみましょう。

意味を知ってから製作をすると、より作品のイメージもふくらみます。

簡単に作れる、かわいい折り紙アイデア5選もあわせてご紹介します。

七夕の由来と笹飾りの意味を伝えよう

七夕が近づくと、子どもたちと一緒に短冊を書いたり、折り紙で笹飾りを作ったりする機会が増えます。

きっと子どもたちは、「どうして七夕にお願い事をするの?」「なんで笹に飾るの?」と思う場面もでてくるでしょう。

そんな疑問に答えるために、今から七夕の由来と、笹飾りに込められた意味をお伝えします。

子どもたちに伝わりやすいお話にしたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

七夕のお話

むかしむかし、お空のお星さまに「織姫」と「彦星」がいました。

織姫は、きれいな布を織るお仕事をしていて、彦星は牛のお世話をするお仕事をしていました。

2人はとても仲よしになって、一緒に過ごすようになりました。

でも、仲良しすぎてお仕事をしなくなってしまったのです。

それを見た空の神様が怒って、2人を離ればなれにしてしまいました。

2人は悲しくて、毎日泣いていました。

それを見た神様が、「ちゃんとお仕事をするなら、年に一回だけ会えるようにしましょう」と言いました。

それが、7月7日の七夕の日です。

この日は、織姫と彦星が天の川を渡って会える、素敵な日なんだよ。

だからみんなも、願い事を短冊に書いて、笹に飾ってお空に届けてみようね。

5歳児なら由来を話す中で、二人のお仕事の内容や、なぜ離ればなれになってしまったのか理由を伝えてみましょう。

子どもたちなりに、「かわいそうな2人」「会える日があってよかったね!」と感じるものがあるかもしれません。

七夕の由来を伝えたり、子どもたちの感想を話し合う場にはサークルタイムがおすすめです。

サークルタイムとは、円になって共通のテーマをみんなで話し合う時間です。

サークルタイムや5歳児の七夕製作について詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。

七夕の由来に合わせて、笹飾りの意味も子どもたちが理解できる内容で伝えましょう。

笹飾りの意味

七夕の日には、願い事を書いた短冊や、きれいな折り紙の飾りを笹に飾ります。

どうして笹に飾るのかというと、笹の葉には昔から「わるいものをやっつける力がある」と言われていたからなんだって。

笹につける笹飾りにも意味があるんだよ。

- 星飾りは、みんなの願い事をキラキラ照らしてくれる

- ちょうちんは、織姫と彦星が迷わず会えるように

- わつなぎは、お友達とずっと仲良しでいられるように

- ふきながしは、織姫が織る糸と似ているから

ただ作るだけでなく、意味を知ることで子どもたちの作品に気持ちがこもります。

製作中の会話もはずみそうですね。

かわいい笹飾りの折り紙アイデア5選

せっかく作るなら定番もいいけど、かわいいものがいいな!

とっておきのかわいい折り紙アイデア5選を、お伝えしますね!

これからお伝えするアイデアは、定番の笹飾りをかわいい!アレンジをしたものです。

まだ個人差が大きいため、個々に合わせて無理なく進めていきましょう。

できないところは、子どもと相談しながら援助していきましょうね。

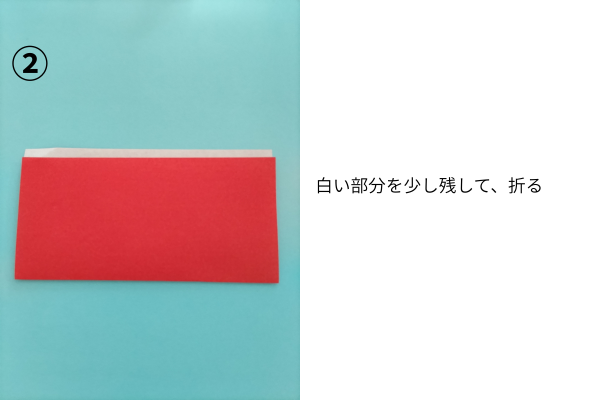

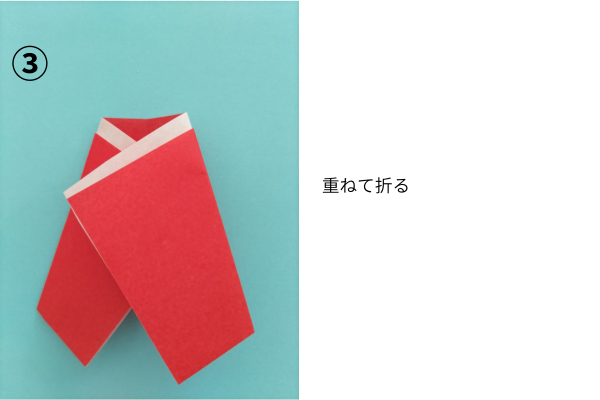

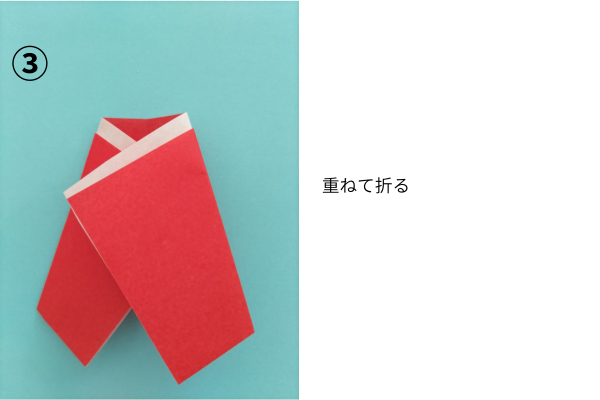

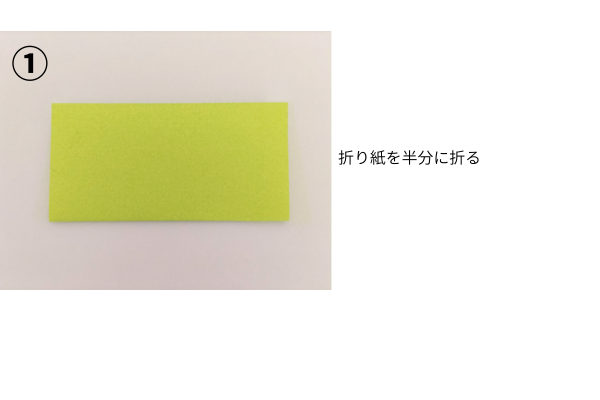

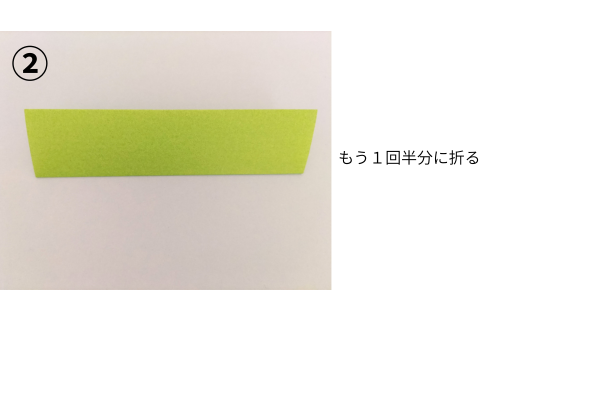

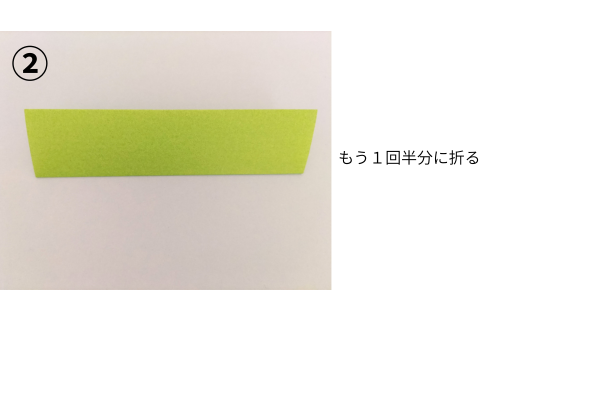

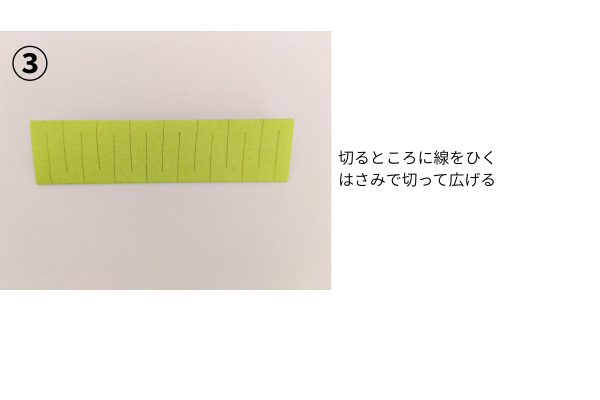

作り方の手順をわかりやすく解説しているので、保育ですぐに実践できます。

楽しい製作の時間を過ごせますように。

子どもたちと製作を進めるポイント

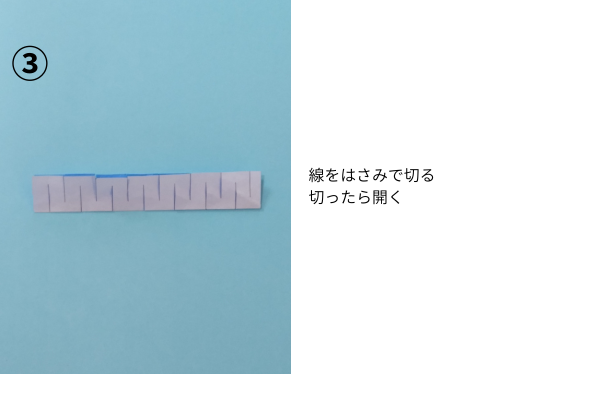

- はさみを使う工程は一対一で見守る

- 難しいところは、保育士がメインで進める

- どこから子どもたちの工程にするか事前に決めておく

- 作り方は準備しておいたものがあっても、全部見せながら説明する

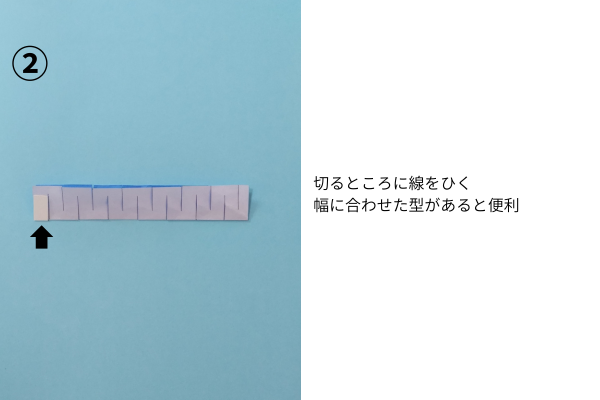

- はさみを使う前の目印の線をひくものは、事前に保育士が人数分準備しておく

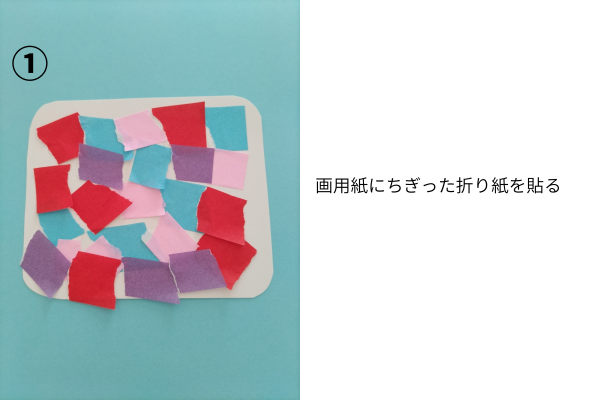

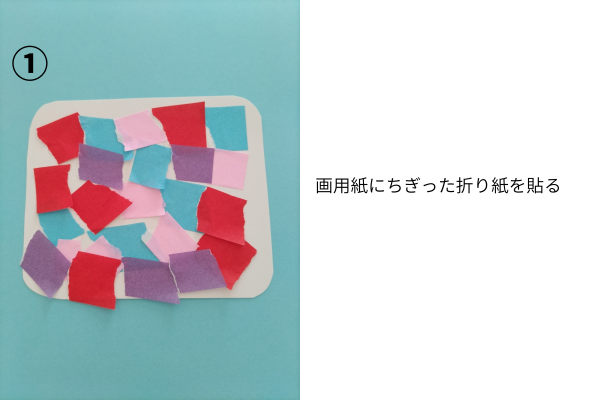

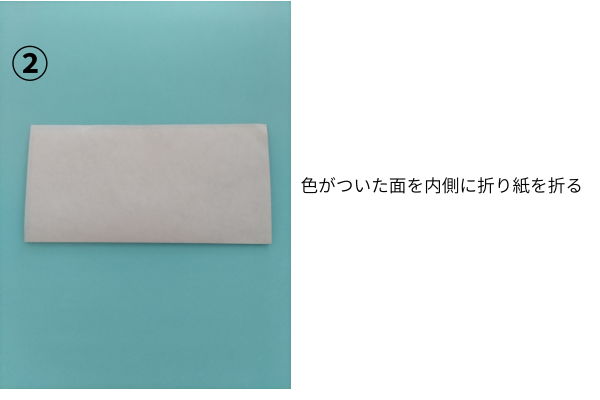

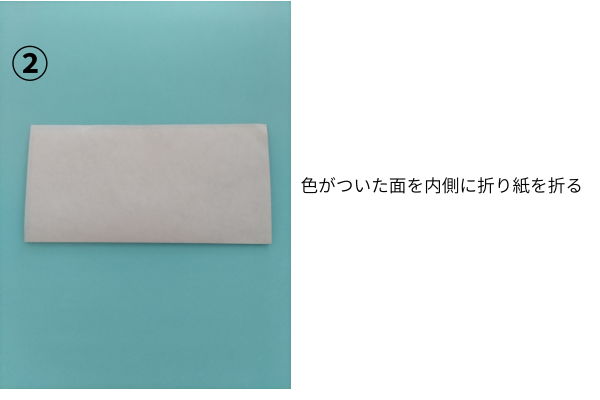

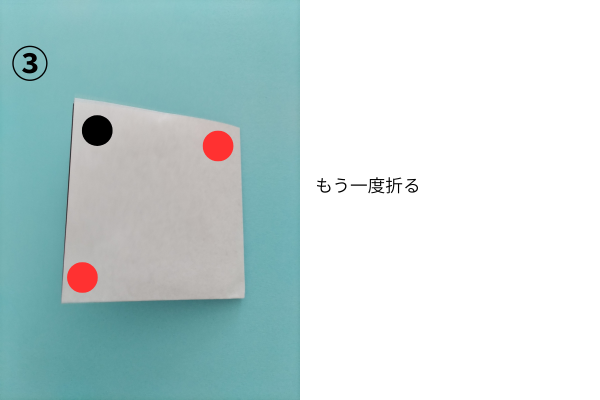

「ステンドグラス風のかざり」

材料と道具

- 画用紙

- 折り紙

- はさみ

- のり

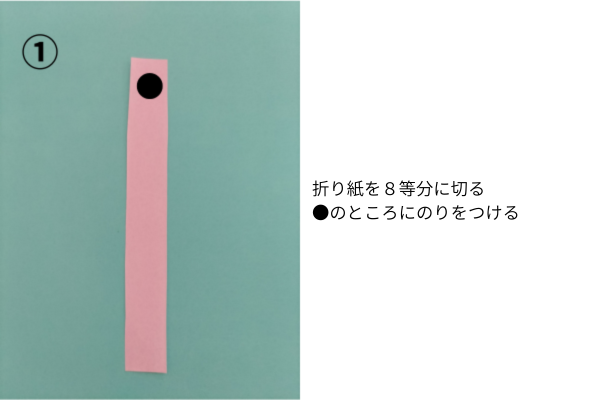

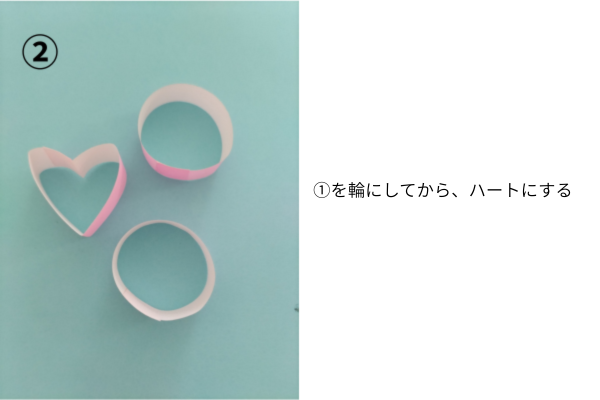

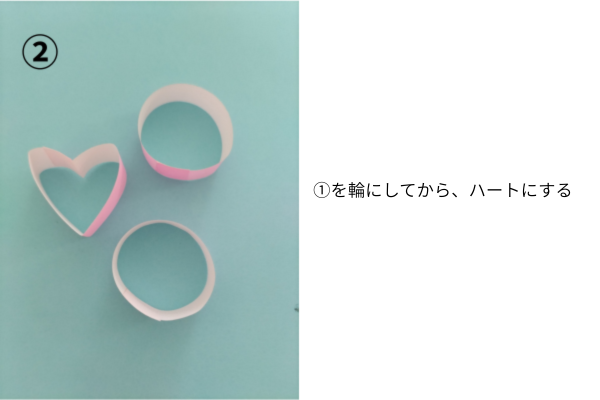

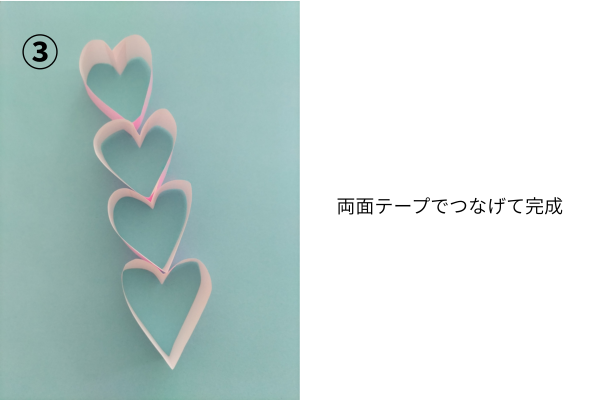

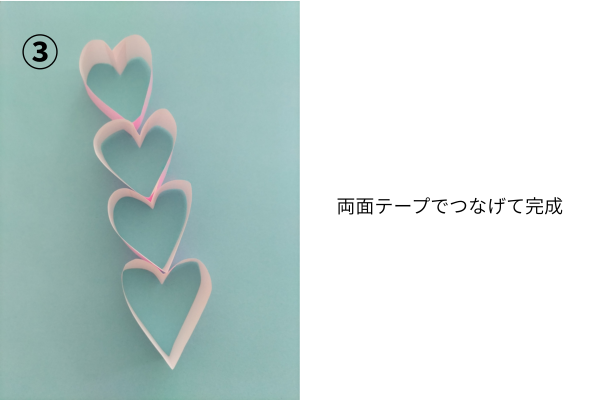

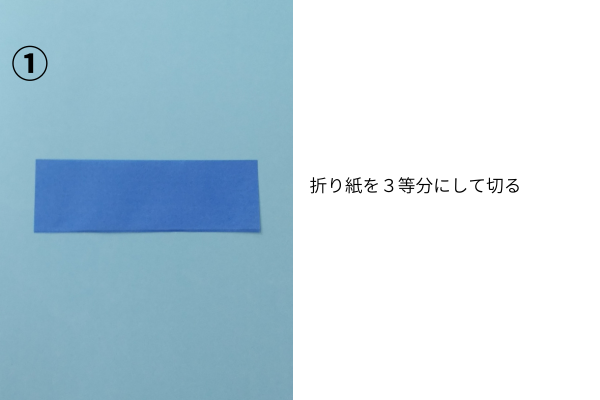

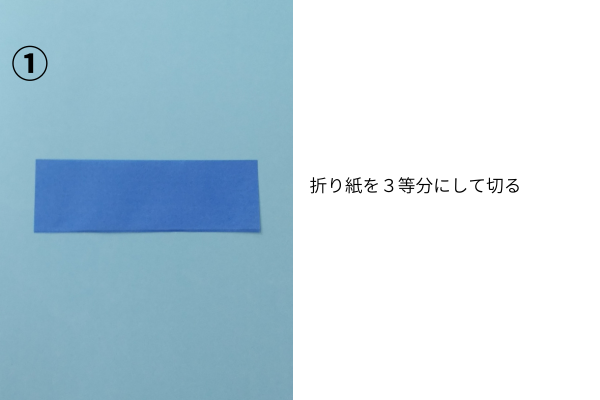

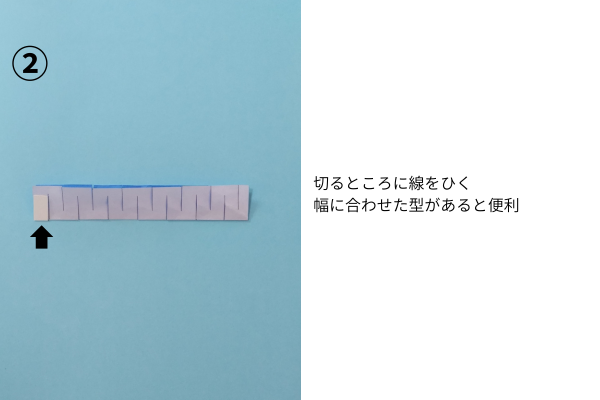

「ハートのガーランド」

材料と道具

- 折り紙

- はさみ

- のり

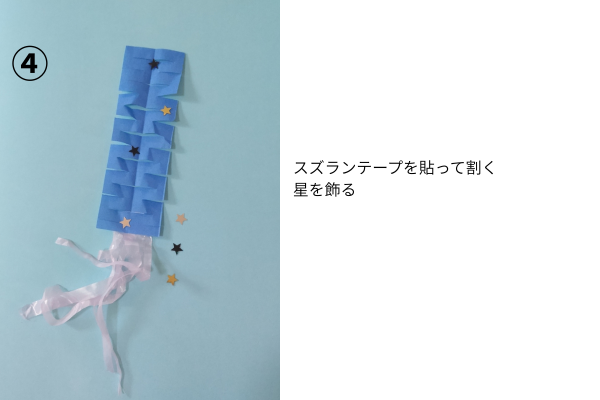

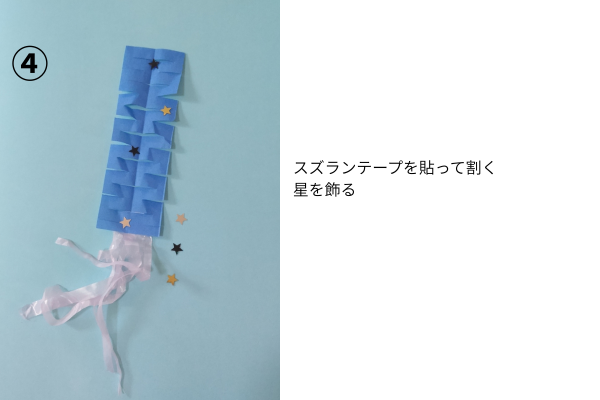

「天の川のふきながし」

材料と道具

- 折り紙

- はさみ

- スズランテープ

- 星(飾り)

- 両面テープ

- のり

星の飾りは、金の折り紙を星型のパンチで切り抜いたり、スパンコールを使うときれいですよ!

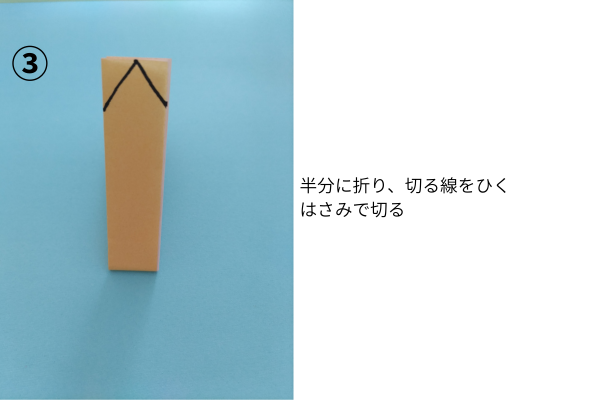

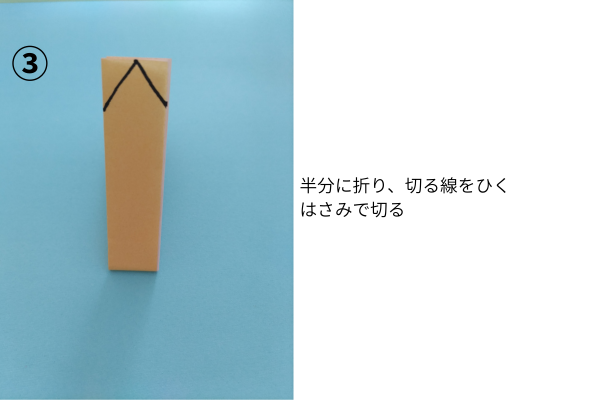

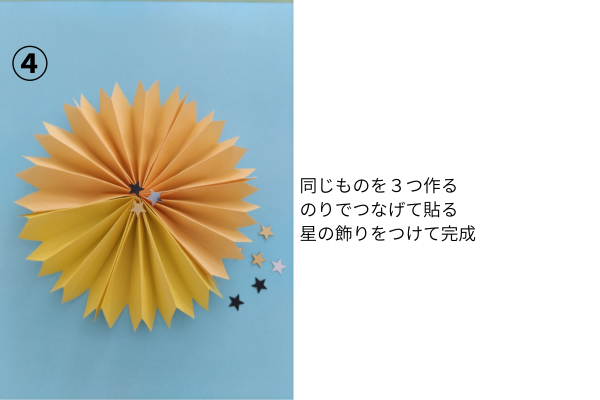

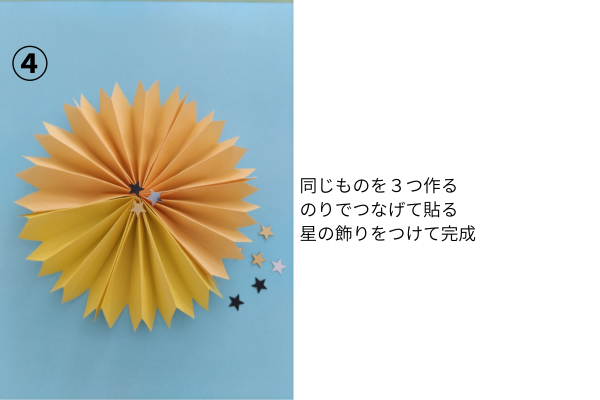

「お花ベースの星飾り」

材料と道具

- 折り紙(3枚)

- はさみ

- のり

- 星(飾り)

重ねた折り紙をはさみで切るときは、はさみを大きく開いて、根本で切ります。

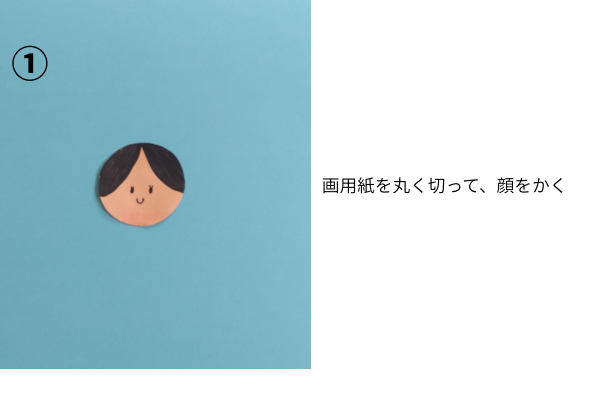

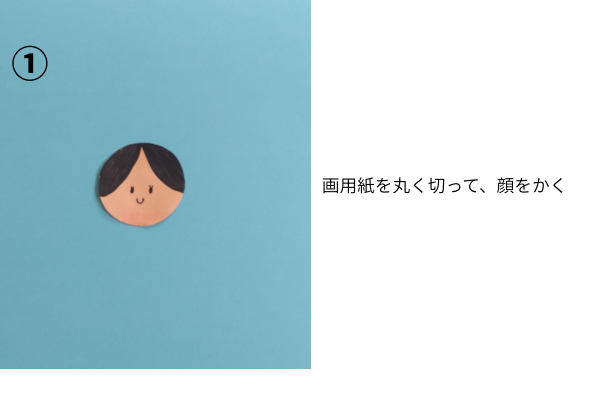

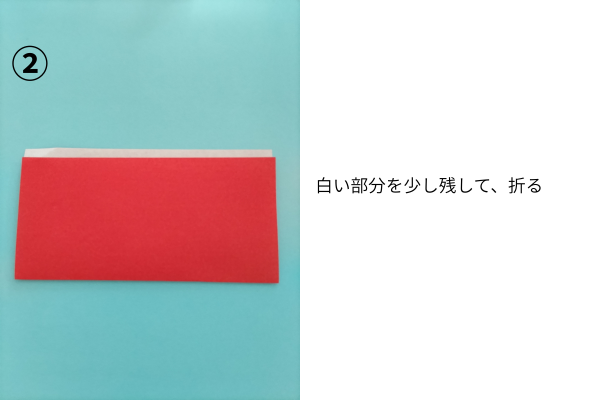

「織姫と彦星」

材料と道具

- 画用紙

- 折り紙

- はさみ

- のり

髪飾りは子どものリクエストを聞いて作ると、さらに個性が光ります!

製作の途中で、子どもとの会話からアレンジを加えるのもいいですね。

余裕をもって製作ができるよう日程は長めに計画しておきましょう。

もっと七夕製作のアイデアや由来について知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。

少人数の製作だからこそできる!丁寧な関わり

製作活動は、子どもたちの「やってみたい!」を形にする大切な時間です。

特に少人数の製作では、一人ひとりのペースや気持ちに寄り添った関わりがしやすくなります。

「この色がいい!」「できないよ」「できた!」など、子どもたちが発する声に耳を傾けてみてくださいね。

保育士が寄り添い、言葉をかけることで、子どもたちの自信や表現力がぐんと育ちます。

製作を始める前に、材料や道具の準備と保育室の環境構成、子どもたちへの配慮についてお伝えします。

製作を進めやすくする材料選びと準備のポイント

子どもたちと製作を始める前に、材料と道具の準備をしましょう。

材料と道具は、子どもたちが普段から使い慣れたものを選びます。

子どもたちが普段使うものを用意することで、「これ知ってる!」「使ったことある!」と安心できます。

おすすめの材料と道具

- 折り紙

- 画用紙

- のり

- はさみ

- ペン

- セロハンテープ

事前に準備すること

- ペンがつくかチェックする

- のりを個人で使いやすように小分けにする

- 作品ができた後に記名をするえんぴつを用意する

- 乾燥棚を用意する(ない場合は棚や机の上に並べる)

製作に使う道具の、数が足りないときは別のクラスに借りるようにしましょう。

ペンがつくかチェックするときは、子どもたちに手伝ってもらうと早くできますよ。

安心して取り組める環境構成とは?

材料と道具の準備ができたら、次は保育室の環境構成です。

保育園によって方針はあると思いますが、可能なら別室で製作をすることをおすすめします。

筆者が複数担任のときは、連携をとって空いている保育室を貸してもらい製作をしていました!

普段使っていない部屋って新鮮かも!

机やいすの配置は、動線を考えて配置しましょう。

各子どもの作業スペース、机の周囲には十分なスペースをとります。

指についたのりを拭く濡らしたタオルとごみ箱は、子どもたちが届く位置に配置しましょう。

子どもたちの座る場所については、保育士のねらいも組み込むことができます。

子どもの座る場所について

- 新しい活動に不安がある子には、仲良しの子と近くにする(安心感につながる)

- 製作が得意な子と苦手な子を近くにしてみる(見て学べる)

- 関わりを増やしたい子同士を近くに座るようにする(関わりのきっかけ作り)

- 子どもたち同士で決めてもらう(話し合いの経験)

あえていつもと違う交友関係にすることで、新しい関係性や刺激を得られるような組み合わせもいいですね。

子どもの希望が重なったときは、順番にしたり、別の活動で調整したりと柔軟に対応していきましょう。

少人数の製作で集中力アップ!

5歳児の製作は、来年の就学を視野に入れていることもあり、集団で進める機会が増えます。

クラスの状況、担任との信頼関係、子どもたちの発達状況によって始める時期は様々です。

集団での製作で得るものも大きいのですが、少人数で丁寧に関わる製作も大切です。

集団、少人数それぞれの機会をバランスよく年間で取り入れることをおすすめします。

これから、少人数の製作時間に集中力アップのポイントについてお伝えします。

これで集中力アップ!

- 製作の前に導入として、実物を見せて興味をひく

- 壁面や周囲の装飾を控えめにし、視覚的な刺激を減らす

- 個々にちょうどいい内容にすることで「できた!」を増やす

- 見守る・声掛けを丁寧にする

声掛け・援助の具体例

- 「その色いいね」「ぴったり折れたね!」など認める声掛け

- 手を出しすぎず、子どもが自分で考える時間を大切にする

- 集中が切れた子には「あと、ここを貼ったら一緒にやってみようか」と小さなゴールを設定する

- 「〇ちゃんに教えてあげてくれる?」「△ちゃんが教えてくれたの!?ありがとう」と子ども同士の関わりを褒める

- 声かけだけでなく、時には目線を合わせて微笑む

少人数だからこそ、丁寧に関わって個性を伸ばしていきましょう。

小さなことでも認められることは子どもたちの自信につながるので、たくさん褒めてあげてくださいね。

製作の時間で、さらに信頼関係が深まりそう!

七夕の笹飾りを楽しむ飾りつけの工夫

子どもたちと製作を楽しんだあとは、よく見える場所に飾ってあげたいですね。

飾り方によって見え方が変わります。

せっかく飾った飾りが見えにくい、落ちてしまうことが起こらない工夫もお伝えします。

クラスで笹飾りが風に揺れる七夕のひとときを、もっと素敵に演出してみましょうね。

笹につるして風を楽しむ飾り方

笹に飾る定番の方法ですが、5歳児は子どもが自分で飾れる環境づくりを意識しましょう。

- 笹の高さを子どもの目線に合わせて、子どもが自分で飾りを結ぶ

- 結び方がゆるいと落ちてしまうため、一つひとつ確認する

- 重いものには、モールやひもを使ってしっかり結ぶ

- 言葉のやりとりを楽しみながら飾る

安全面では、笹の枝が顔や目に当たらない配置に気をつけましょう。

笹が倒れにくいように、しっかり固定することも忘れないようにしてくださいね。

壁や窓にはって飾りを楽しむ方法

笹に飾ることが難しい環境でも、壁や窓を使った飾りつけなら安全で見栄えもよく、季節感を楽しめる空間づくりが可能です。

子どもの目線に合わせた高さや配置がポイントです。

- 折り紙や短冊は、マスキングテープに両面テープを貼ってつける

- 壁に布を背景として貼り、飾りをつけると色が映える

- 窓に貼るときは、下部やサイドに貼ることで、自然光を遮らずに飾りを楽しむことができる

- 窓には、マスキングテープや弱粘性の両面テープを使う

壁や窓に飾る時は、貼る道具を選ぶことで傷めることなく飾ることができます。

子どもたちと一緒に、会話を楽しみながら飾ってみてくださいね。

子どもが自分で飾ることで、作品への愛着や空間づくりへの参加意識が育まれます。

七夕製作を他の季節や行事に活かすアレンジの工夫

5歳児は、前に作ったものや経験を生かして工夫をすることができるようになってきます。

過去の経験をまた活動に取り入れることで、より深い表現につながります。

七夕製作で使った技法や素材は、他の季節や行事にも応用でき、子どもたちの表現の幅を広げることができます。

例えば、切り絵は切り方を変えるだけで違う作品ができます。

変化が楽しいものなので会話も弾みそうですね。

じゃばら折り、わつなぎも同じ技法でも全く違った作品ができます。

違いや変化を子どもたちと楽しんでみてくださいね。

遊び・ごっこ遊びに展開

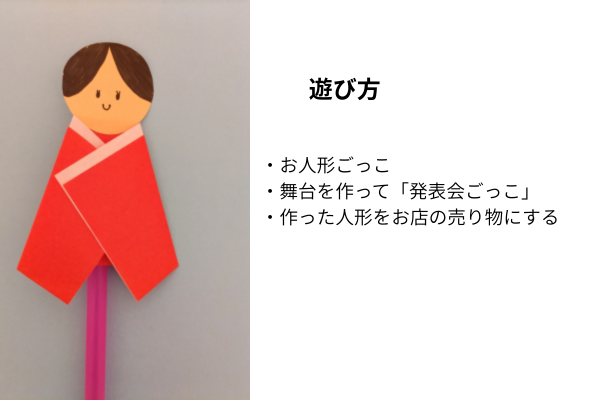

七夕製作で作った作品は、子どもたちのごっこ遊びやお店屋さんごっこに使うことができます。

「織姫」「彦星」の人形にストローの持ち手をつけると動きを出すことができます。

髪型や洋服の色・素材を選ぶことができるので個性が楽しめます。

「お人形さん」

5歳児は、登場人物の関係性や物語の流れを理解しながら、自分なりのストーリーを展開する力が育ってくる時期です。

お人形遊びやお店屋さんごっこで、言葉のやりとり・役割理解・協力する力を育む場にもなります。

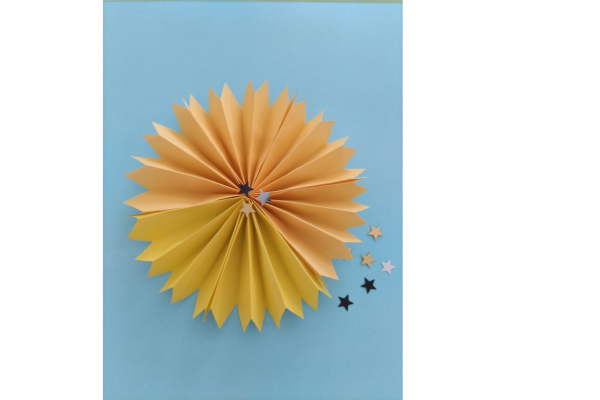

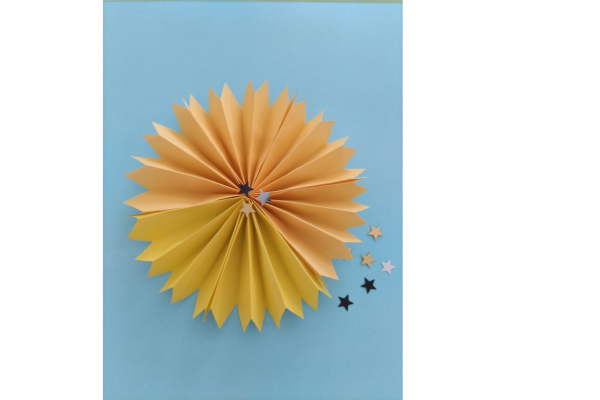

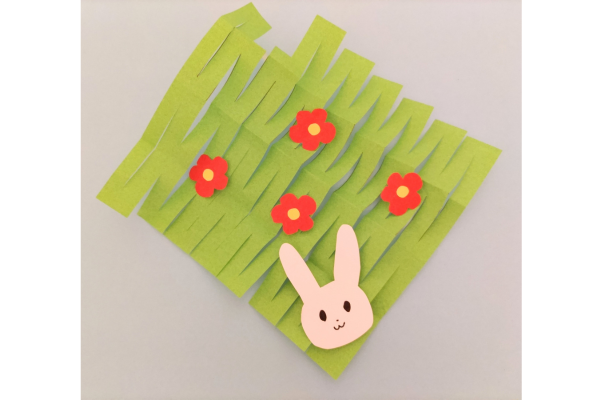

天の川のふきながしは、網の部分をタペストリー風にしてオリジナルの飾りが作ることができます。

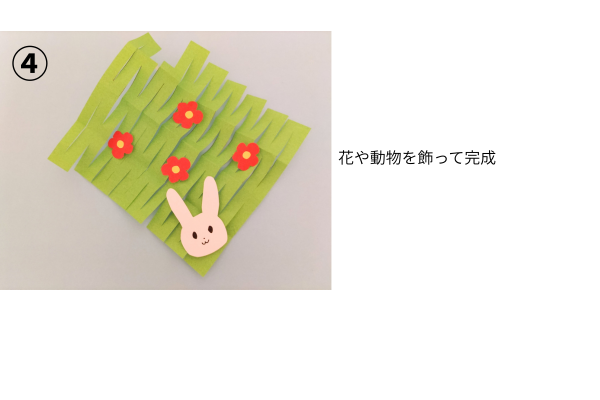

「タペストリー風の飾り」

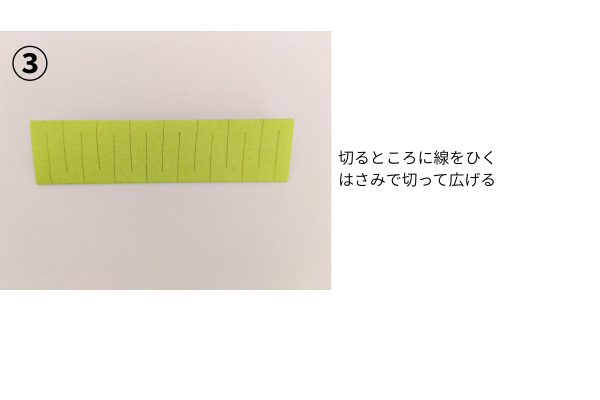

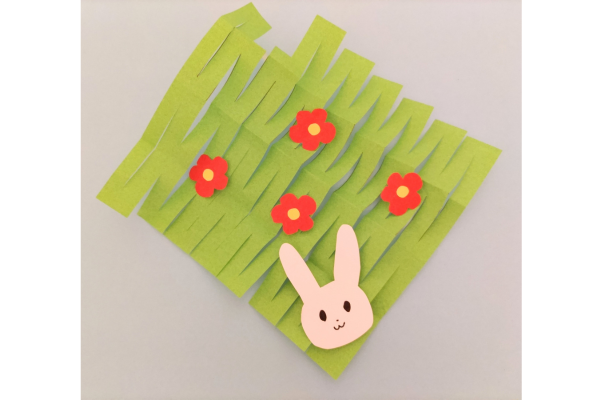

今回は、網の部分を黄緑の折り紙を使って草原に見立てて作ってみました。

青の折り紙を使ったら海を表現できそうですね。

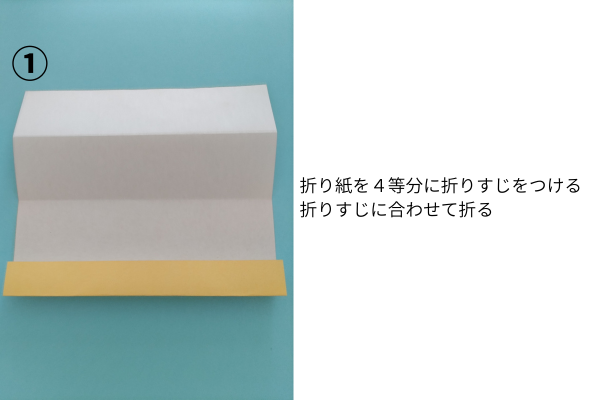

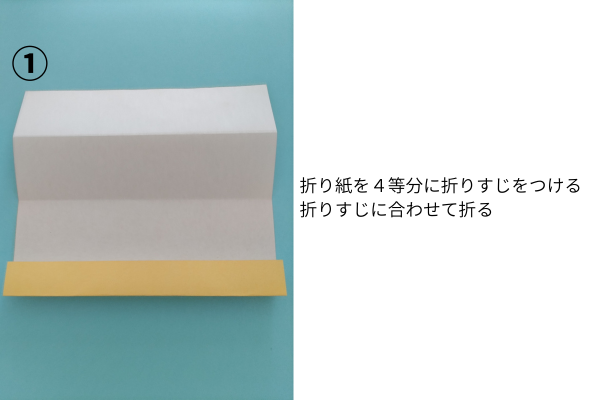

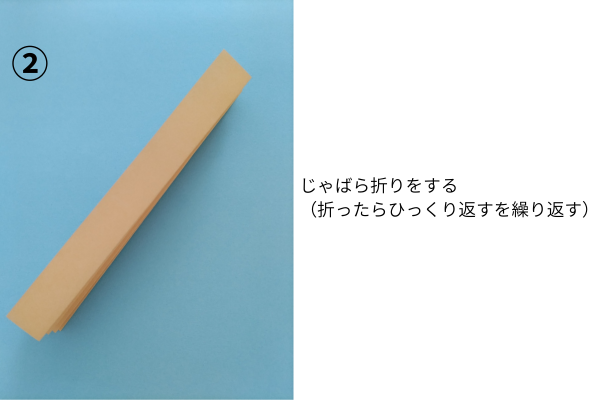

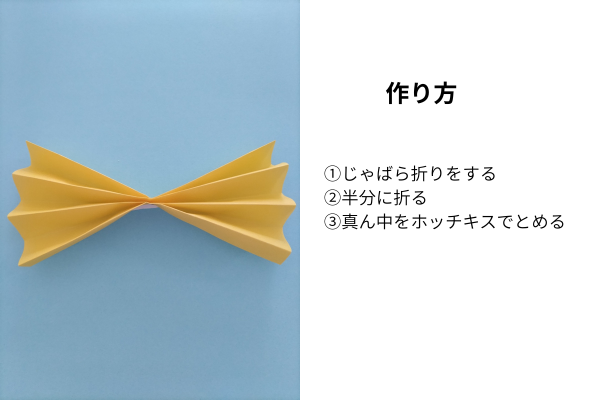

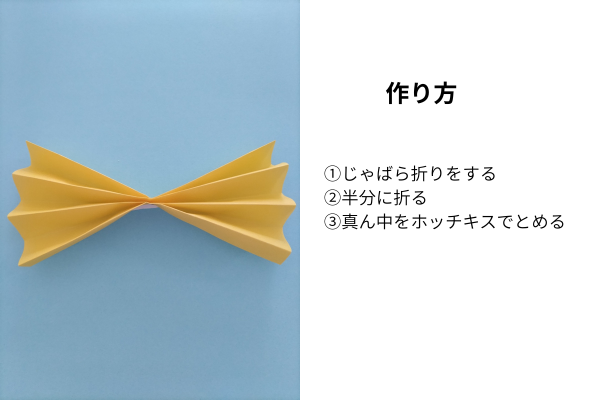

「じゃばらで作るリボン」

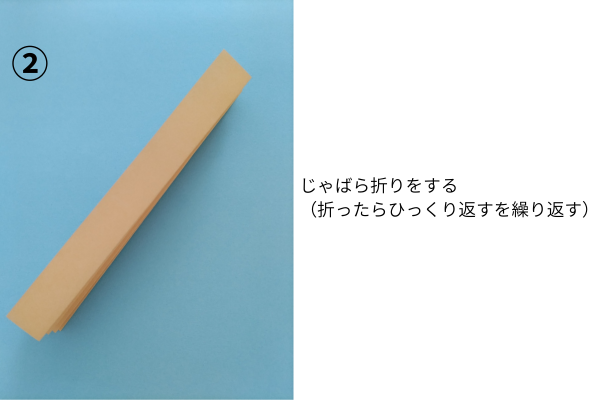

じゃばら折りは、折り紙を折ってひっくり返すことをくり返して作る方法です。

同じ工程をくり返して作るため、子どもたちも理解がしやすく一人で作ることができます。

ホチキスでとめるときに一緒にゴムをつけてあげると髪にもつけることができます。

「リボンやさん」のお店やさんごっこも楽しそうですね!

季節に合わせて楽しむアレンジ方法

季節のアレンジでは、折り紙の切り絵とわつなぎのアイデアからご紹介します。

折り紙の色や切る形を変えることで、新しい表現につながります。

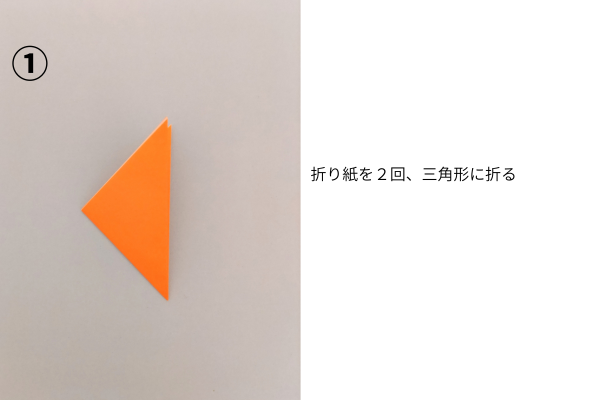

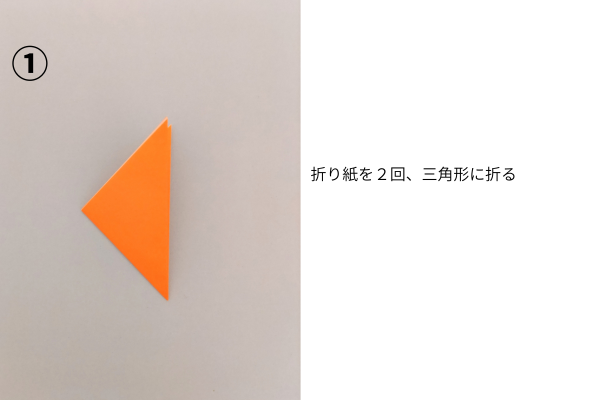

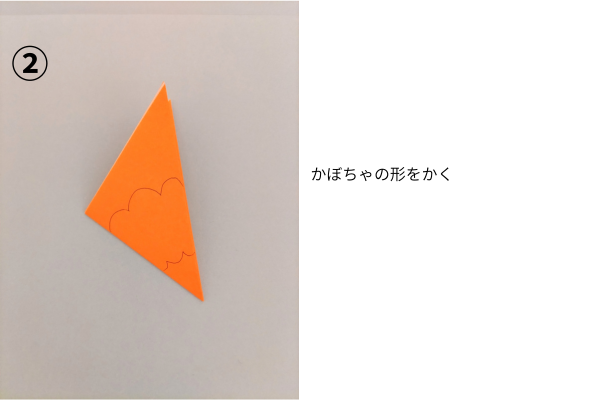

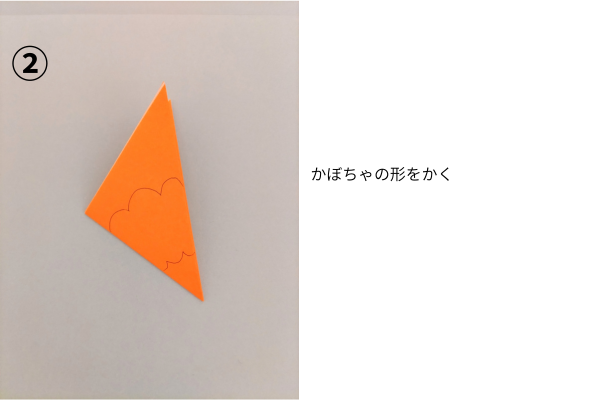

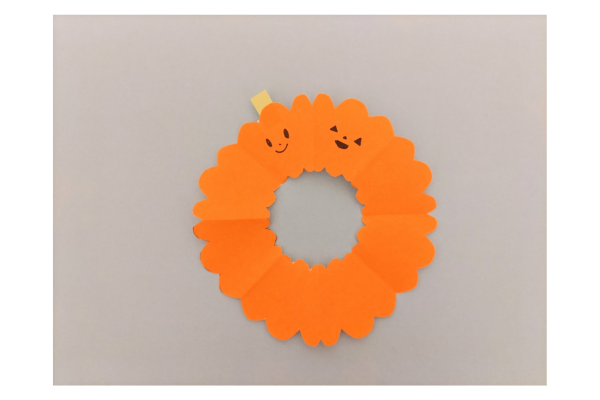

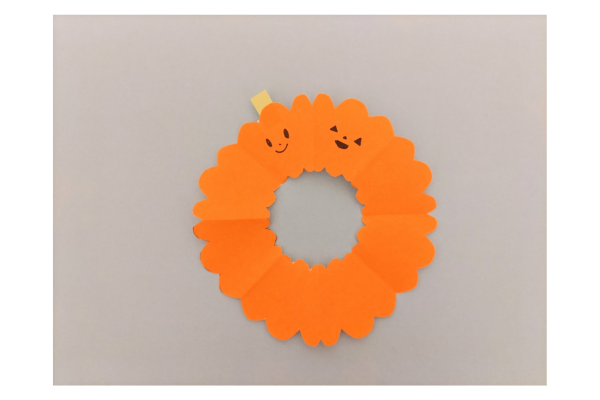

切り絵の技法は、ハロウィンのかぼちゃリースに応用できます。

「かぼちゃリース」

わつなぎは、一番上を顔にして、雪だるまを作ります。

立体感のある飾りはクリスマスツリーにつけても素敵ですね。

「わつなぎの雪だるま」

保育士が「わっかの作り方って覚えてる?」「今度は雪だるまにしてみようか」と声をかけることで、製作と季節の行事がつながり、表現の幅が広がっていきます。

完成したあとに、ひもをつけてあげると一緒にお散歩ができますよ。

「ひな祭りのお雛様」

「織姫と彦星」の飾りのパーツを変えるだけで、お雛様に変身!

七夕は7月、桃の節句は3月なので時期をあけて同じ技法に取り組むことは、経験の積み重ねを実感できる良い機会です。

「どんな風に作ってたっけ?」「覚えてる?」と声をかけると、子どもたちも思い思いの発言をしてくれると思います。

くり返しの中で育つ「できた!」という実感が、子どもたちの心を大きく育ててくれます。

節分にもぴったりの工作を知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。

行事に合わせた笹飾りの工夫

七夕で使ったステンドグラス風の飾りは、ストローや棒をつけることで、運動会や発表会といった大きな行事に楽しく応用できます。

運動会

- 飾りの部分を大きく作ってうちわにする

- うちわは応援グッズとして使える

- チームカラーやメッセージを加えてアレンジもできる

発表会

- 飾りの部分を小さめに作ってステッキにする

- リボンやキラキラのシールを使うと舞台で映える

- ダンスや劇の小道具として活用できる

一人ひとりのアイデアやこだわりを丁寧に受け止めながら製作を進めることで、子どもたちの自信や意欲を育む関わりがしやすくなります。

「運動会で作ったうちわを、今度は発表会のキラキラステッキにしてみようか」など、経験をつなげる声かけが、行事への期待感を高めることができます。

「できた!」があふれる七夕製作で、心に残る達成感を

この記事では、七夕にぴったり!笹飾りのかわいい折り紙アイデア5選をご紹介しました。

- 造形活動で育つ5歳児の自信と気持ち

- 笹飾りの意味とかわいい折り紙アイデア5選

- 少人数の製作だからこそできる!丁寧な関わり

- 七夕の笹飾りを楽しむ飾りつけの工夫

- 七夕製作を他の季節や行事に活かすアレンジの工夫

5歳児は、自分の思いや経験を絵や工作で表現する力が育ってきます。

保育所保育指針でも「自分なりの表現をして楽しむ」ことが重要とされており、造形活動はその実現にぴったりの方法です。

この記事で紹介する製作活動のねらい

- 子どもが自分の思いや、感じたことを題材や素材を工夫しながら自由に表現できるようにする

- 保育士が子どもの表現を丁寧に受け止めることで、安心感と自己肯定感を育む

- 友達と作品を見せ合ったり、協力して作る中で、コミュニケーションを楽しむ

次に、製作活動のねらいを達成するために、少人数で製作を進める方法をご紹介しました。

折る・切る・貼るという様々な工程を乗り越えるたびに、「できた!」という達成感が芽生えます。

少人数で製作をするメリット

- 一人ひとりのペースに合わせやすい

- 保育士が個別に声かけやサポートがしやすい

- 子ども同士の関係が深まりやすい

- 個性がでやすく、作品が魅力的になる

製作の内容を簡単な工程にすることで、子どもたちだけで完成させられるアイデアもご紹介しました。

作り方を写真つきでわかりやすく解説しています。

子どもたちと製作を進めるポイント

- はさみを使う工程は一対一で見守る

- 難しいところは、保育士がメインで進める

- どこから子どもたちの工程にするか事前に決めておく

- 作り方は準備しておいたものがあっても、全部見せながら説明する

- はさみを使う前の目印の線をひくものは、事前に保育士が人数分準備しておく

七夕の由来に合わせて、笹飾りの意味も子どもたちが理解できる内容で伝えます。

本文中に、子どもたちにそのまま伝えられる言葉をご紹介しています!

導入をサークルタイムでした後は、いよいよ製作です。

- 材料と道具の選び方

- 製作を始める前の準備

- 保育室の環境構成

- 集中力アップ!の工夫

- 製作中の声かけの具体例

少人数の製作をする時に、子どもが座る位置には保育士のねらいを組み込むことができます。

子どもの座る場所について

- 新しい活動に不安がある子には、仲良しの子と近くにする(安心感につながる)

- 製作が得意な子と苦手な子を近くにしてみる(見て学べる)

- 関わりを増やしたい子同士を近くに座るようにする(関わりのきっかけ作り)

- 子どもたち同士で決めてもらう(話し合いの経験)

子どもの希望が重なったときは、順番にしたり、別の活動で調整したりと柔軟に対応していきましょう。

できあがった飾りは、ぜひ飾って楽しみましょう。

笹につける飾り方

- 笹の高さを子どもの目線に合わせて、子どもが自分で飾りを結ぶ

- 結び方がゆるいと落ちてしまうため、一つひとつ確認する

- 重いものには、モールやひもを使ってしっかり結ぶ

- 言葉のやりとりを楽しみながら飾る

壁や窓にはる方法

- 折り紙や短冊は、マスキングテープに両面テープを貼ってつける

- 壁に布を背景として貼り、飾りをつけると色が映える

- 窓に貼るときは、下部やサイドに貼ることで、自然光を遮らずに飾りを楽しむことができる

- 窓には、マスキングテープや弱粘性の両面テープを使う

作った七夕製作を、他の季節や行事に活かすアレンジもお伝えしました。

七夕製作で使った技法や素材は、他の季節や行事にも応用でき、子どもたちの表現の幅を広げることができます。

「遊び・ごっこ遊び」

「季節のアレンジ」

「行事のアレンジ」

過去の経験をまた活動に取り入れることで、より深い表現につながります。

子どもたちの作品が完成した瞬間の笑顔や、飾られた作品を見つめる姿には、自分でやり遂げた達成感と誇らしさがあふれています。

少人数で製作で、一人ひとりの「できた!」に丁寧に寄り添うことで、自信や表現の芽を育てることができます。

その経験は、季節が替わっても心に残り、次の製作や行事への意欲につながっていきます。

子どもたちと楽しい製作の時間が過ごせますように。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント