読者さま

読者さま七夕の短冊づくりは設定保育でするって先輩がいってたんだよね。

私もやってみたいけど、初めての5歳児担任だから進め方がわからない……

初めての5歳児担任は、日々の保育に精一杯で、さらに行事の準備も重なるとため息もついてしまいそうですね。

七夕が近づく時期はクラスもまとまってきて、設定保育が増える時期です。

しかし、設定保育をどう準備して進めていいのかお悩みではありませんか?

実は、ポイントをおさえると設定保育で七夕の短冊づくりを楽しく進められるんです!

製作の時間は、子どもたちが集中して手を動かしながら、想像をふくらませる大切な時間です。

この記事を読んで、七夕の短冊づくりをクラスで楽しんでくださいね。

個々を大切に、集団での成長の場を作ることができると子どもたちの成長は大きく変わります。

これから、5歳児担任経験者の筆者がわかりやすく解説します!

- 5歳児の育ちにあった設定保育について

- おすすめの活動「サークルタイム」

- 短冊の願い事の決め方と書き方

- 短冊づくりの材料と道具の選び方

- 5歳児を夢中にさせる!ための導入と配慮

- 製作の進め方を詳しく解説!

七夕の短冊づくりを通して、子どもたちの心の成長を感じられる時間になりますように。

ぜひ、最後までご覧ください。

5歳児の育ちにあった設定保育とは?

設定保育は子どもの姿、発達に合わせて考えます。

ねらいと内容を考えても、実践してみると困ることも多いですよね。

しかし、設定保育を集団ですることは大きなメリットがあります。

おすすめの活動も合わせてご紹介していきます。

5歳児の姿と発達について

七夕は7月7日なので、製作をするとしたら6月中旬から後半です。

梅雨の時期に保育室での活動はぴったりですね!

5歳児の6月の予想される姿と発達について考えてみましょう。

- クラスに慣れ、気の合う友達と誘い合って遊ぶ

- 文字や数に興味をもつ

- 他児の気持ちに気づき寄り添う

- 自分の気持ちを言葉で伝える

- トラブルを自分たちで解決しようとする

5歳児になると、今までの経験を生かして自分たちで行動を起こすことが増えます。

トラブルが起こっても、すぐに保育士が解決するのではなく見守ることも大切です。

まだまだ個人差があるものの、自分の気持ちを言葉で伝える経験は大切にしたいですね。

子どもたちの姿と発達は日々の観察から感じ、気づくことができます。

正解はないので、今あなたが思う姿で大丈夫です。

子どもたちに合わせた設定保育のねらいと内容

子どもたちの姿、発達をふまえて次は設定保育のねらいと内容を考えていきます。

設定保育とは、普段の保育の中で保育士が計画的に指導案を考えて実践するものです。

自由あそびと違い、保育士が意図して考えます。

保育計画を立てるときに考えるねらいと内容ですが、定義はご存じですか?

第2章 保育の内容

この章に示す「ねらい」は、第1章の1の(2)に示された保育の目標をより具体化したものであり、子どもが保育所において、安定した生活を送り、充実した活動ができるように、保育を通じて育みたい資質・能力を、子どもの生活する姿から捉えたものである。また、「内容」は、「ねらい」を達成するために、子どもの生活やその状況に応じて保育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する事項を示したものである。

文章で見ると難しそう……と感じるかもしれませんが、経験を積んでいく中で上達します。

- ねらいは、難しい内容よりも達成できるものを設定することで子どもたちの自信につなげていく

- 内容は子どもたちの姿を知っているからこそできる環境設定・援助・配慮を書いていく

上手く文章にできないときは、保育書や保育雑誌を参考にしてみましょう。

クラスで設定保育をするメリットとおすすめの活動

設定保育が大切なのはわかったけど、もう少しメリットを知りたいな。

今回は5歳児を視点にしてメリットをお伝えしますね!

設定保育が大切な理由は、子どもの発達段階と社会性の広がりに深く関係しています。

- 保育士の話を聞く、ルールを守るなどの集団行動の基礎が身につく

- 小学校で基本となる集団活動を経験できる

- 目的意識をもって活動に参加できる

- 達成感や見通しを持った活動ができるようになる

- 自由あそびでは得にくい、他児との関わり方ができる

保育士のねらいが反映されやすいので、「この時期に育てたい力」を意図的に組み込める場です。

設定保育におすすめの活動「サークルタイム」もあわせてお伝えします!

- 円になって座り、一定の時間を共有する

- あいさつからはじまり、テーマに沿ってみんなで話し合いをする

- テーマについて、順番に発言をする場

- お互いの気持ちを理解、知ることができる

- 難しいきまりがないので、実践しやすい

サークルタイムは、日常から短時間でできるものなので日課にするのもおすすめです。

設定保育の導入としても役立つ活動です。

七夕に思いを込めた短冊の願い事を書こう!

七夕は、子どもたちの願い事を言葉にして表現する良い機会です。

短冊づくりを通して、子どもの思いや目標に共感してみましょう。

文字が書ける子、書けない子がいてもいいんです。

七夕行事をクラスで楽しみましょう!

子どもの願い事はどう決める?

大人は願い事と言われたらイメージがわきますが、子どもにとっては抽象的なので難しいものです。

ほしいものならイメージしやすいかも!

ほしいものでもいいのですが、5歳児なら目標や挑戦してみたいことを願い事にすることをおすすめします。

この時期の子どもたちは難しいことにも挑戦する姿があります。

何回も挑戦して、できた経験があるからです。

挑戦することを願い事にすると、それをきっかけに達成しようと行動を起こすきっかけにもなります。

- じてんしゃにのれるようになりたい

- さかあがりができるようになりたい

- おにごっこでさいごまでにげたい

- やさいをたべられるようになりたい

- おおきなこえでうたえるようになりたい

- かわいいおひめさまをじぶんでかきたい

保育園での生活の中には、挑戦に結びつくものが多いですね。

子ども自身もイメージしやすく、先生も成長のヒントを受けとれます。

短冊は何枚か書くので、1つはサークルタイムで話し合って共通のテーマにすることをおすすめします。

願い事を引き出す声かけ

子どもから願い事を聞くときに、どんな声かけをしたらいいのか悩んでいませんか?

声かけに悩むときに、やってみてほしいことがあります。

それは、一人ひとりの姿を観察することです。

1日で全員は大変なので、何人かに視点を決めて観察をしてみましょう。

子どもを観察するポイント

- 今、何に夢中になっているか

- どの子と、どんな遊びを楽しんでいるか

- できないことに悩んでいないか

- 困っていることはないか

個々の姿を知ることで、声かけも援助もあわせやすくなります。

箇条書きで簡単に記録をしておくと、保育計画にも生かせます。

- 「最近、何か練習してることってある?」

- 「こうなったらかっこいいな!って思うことあるかな?」

- 「先生は〇〇できるようになりたいんだ」「△ちゃんはできるようになりたいものある?」

- 「この前、〇〇ができるようになったね!次は何に挑戦してみたい?」

- 「最近〇〇に挑戦しているよね、どんなことができるようになりたいの?」

子どもの姿をイメージしながらかける言葉を選んでみましょう。

どんな意見も肯定して受け止めてあげてくださいね。

文字は自分で書く?

この時期の子どもたちは、ひらがなを書くのにかなり個人差があります。

興味を持っている子は文章も書きますが、全く書けない子もいます。

保育園でも、ひらがなを教えるのかな?

保育で悩んだときは、保育所保育指針を確認してみましょう。

(2) 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、第2章に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体を通して資質・能力が育まれている子どもの小学校就学時の具体的な姿であり、保育士等が指導を行う際に考慮するものである。

ク 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。

幼児期には、数や文字に興味関心をもつことが大切とされています。

この時期なら願い事は保育士が書き、自分の名前を子どもが書くといいでしょう。

- 自分で書ける子は見守る

- 少しだけ書ける子は、下書きを用意してなぞって書く

- まだ書けない子は手を添えて一緒に書く

援助する前に自分1人で書きたいのか、一緒に書きたいのか気持ちを聞いてみてくださいね。

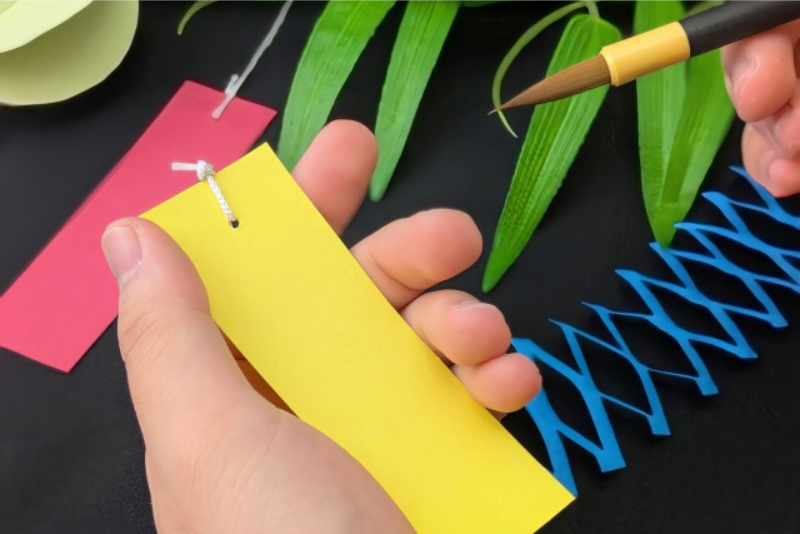

短冊づくりの材料と道具の選び方

七夕の短冊に、アレンジを加えると製作の題材として使えます。

子どもたちが普段から使い慣れている素材を使いましょう。

5歳児の製作では、同じものを作る時に「素材を自分で選ぶ」ことで主体性を出す機会を作ります。

選ぶことも楽しいですし、作品に個性が出るので面白いですよ。

選べる素材で主体性を出す

製作をする前に、材料を選び、在庫チェックをします。

用意をするときに、色・柄・素材を選ぶ機会があると製作をより楽しめます。

今回は短冊に、おりひめとひこぼしの人形をつけます。

- 子どもが髪の毛や顔を描くことで個性がでる

- 着物の素材を千代紙、折り紙にすることで柄を選ぶことができる

- 字を書くだけでなく、折る・貼るが経験できる

製作の時間に選ぶと数が足りなくなったり、時間がかかったりします。

活動までにビニル袋に子どもの名前を書いておいて、選んだ素材を入れたら個人のロッカーにいれておきましょう。

短冊づくりで子どもが書く工程があるときは、折り紙より画用紙を使うと破れにくいです。

予想ができないときは、まず保育士が試作を作ってみるとイメージがわきますよ。

安全に使える素材選びと準備のポイント

製作は、子どもたちの想像力や手先の発達を促す大切な時間です。

特に5歳児は、道具の扱いにも慣れ始め、表現の幅が広がる時期です。

普段使い慣れたものを選ぶことで安心して製作ができます。

おすすめの素材と道具

- 紙類(画用紙・折り紙・千代紙)

- のり

- 水性ペン

使う道具の数が足りないときは、他のクラスに事前に借りておきましょう。

5歳児を夢中にさせる!ための製作の導入と配慮

製作に意欲的に取り組むには、子どもたちが行事を知り、興味をもってもらうことが必要です。

イメージがわかなければ、楽しさも見いだせません。

そのために、導入が大切です。

設定保育で製作をするには、事前に個別に関わるところ・集団で進めるところを決めておきましょう。

クラスで製作をするときの配慮について合わせてお伝えします。

子どもを夢中にさせるための導入

保育における「導入」とは、活動の始まりにする”つかみ”にあたります。

子どもたちの興味を引き出し、活動への意欲や集中力を高める大切な時間です。

導入をするメリット

- 子どもが「やってみたい!」と感じるようにする

- 活動のねらいや流れを自然に伝える

- 子ども同士の関わりや対話のきっかけになる

製作をするときの導入おすすめ

- 題材にあった絵本・紙芝居をみる

- 試作段階の製作物を見えるところに置いておく

- 簡単な準備は子どもたちと一緒にする

- 「これ、なんだと思う?」と子どもに製作物を見せる

子どもは保育室に普段ないものがあると、「これ、なんだろう」とよく気が付きます。

5歳児は発想が豊かなので、迷ったときは意見を聞いてみるといいですよ。

個別に関わるところ・集団で進めるところは先に決める

準備も導入もできたけど、もうこれで製作を始めていいのかな?

ここからは、より製作を進めやすくなる配慮・援助の準備をしていきましょう。

製作は工程ごとに難易度も変わってくるので、すべて一斉にやってしまうのは危険です。

せっかく考えた作品が、完成できないことがあります。

できなかった経験は、自信をなくしてしまうきっかけにもなります。

子どもたちの成長に合わせて、個別に関わるところ・集団で進めるところは活動前に決めておきましょう。

個別に関わるところを、今回の活動を例として合わせてお伝えします。

- 丁寧に関わりたいところ(短冊の願い事を一緒に考える)

- 初めてで、難しいところ(短冊に自分の名前を書く)

- 素材を選ぶ(どの素材を選ぶか予測できないため)

集団で進めるところは5歳児なら、3歳児でもできるくらいの簡単な工程からはじめてみましょう。

声掛け+2つの見本でサポート

子どもたちには製作の時間を安心して過ごしてほしいですよね。

そのためにも、見本を用意することをおすすめします。

見本があることで活動の目的や手順が伝わりやすくなり、安心して取り組むことができます。

保育士も説明をしやすくなりますよ。

- 机に置く見本

- 保育士が作り方を説明するための、大きいサイズの見本

今回はおりひめ・ひこぼしの着物の部分は画用紙で見本を用意します。

大きな見本があると子どもたちも見やすいです。

「次はここを折るよ」と声をかけながら、説明してみてくださいね。

子どもたちの中には、言葉だけの説明では理解できない子や聞き逃す子もいます。

視覚が優位の子もいるので、見本を作って目からの情報もあると活動が理解しやすいです。

活動に安心して取り組める配慮は大切ですね。

みんなで七夕の短冊づくりをしよう!

いよいよ製作の時間です。

ここからは製作中の子どもたちの動きと進め方についてお伝えします。

5歳児になるとお手伝いもはりきってしてくれるので、ぜひお願いしましょう。

みんなで楽しい製作の時間を過ごしましょう!

子どもたちと進める製作の準備

今までの準備は材料や導入についてでした。

ここからは製作を始める直前の準備についてです。

子どもたちにも、準備をお願いしましょう。

役割を任せることでより活動に意欲的になってくれますよ。

担任1人で活動をするのに不安があるときは、補助の先生に入ってもらえないか事前に相談することも大切です。

保育士の準備

- 棚やおもちゃを移動させて部屋を広くする

- 製作の道具を置く机を用意する

- 乾燥棚(完成した作品を乾かす棚)を用意する

- 机には、小分けにしたのりと水で濡らしたタオルを置いておく

- 見本や材料を出す

子どもたちの準備

- 活動前にトイレにいっておく

- スモックを着る

- 机に製作シートをかける

- 椅子を運ぶ

- 座って待つ

最初はスムーズに進まなくても大丈夫です。

経験を積む中で保育士も子どもたちも、活動の見通しを立てることができます。

少しずつ、できることを増やしていきましょう。

製作は工程を何日間かに分ける

製作は1日で完成させることが良いのではなく、丁寧に完成させた方がいいです。

出来栄えより、子どもたちの達成感を大切にしたいですね。

そのためには、工程を何日間かに分けるといいです。

- 折り紙で着物を折る

- 丸く切った画用紙に髪の毛と顔をペンで描く

- 髪飾りをのりではる

- 折り紙に顔をのりではる

- 着物が開かないようにのりでとめる

- 完成した作品を保育士に手渡す

子どもの作品には必ず記名をしましょう。

1日目と同じ工程を2日目もします。

- 1日目と同じ工程でひこぼしを作る

- 短冊におりひめとひこぼしをのりではる

同じ工程を2日に分けて繰り返すことで「できた!」のハードルが下がり達成感を感じやすくなります。

短冊が完成した翌日は、サークルタイムで発表会をしてみましょう!

子どもたちへの声かけ・援助のポイント

5歳児の製作では、子どもたちの「自分でやってみたい!」という気持ちを一番にしましょう。

注意事項があるときは活動の初めの集中できるタイミングで伝えます。

説明も一方的に進めるのではなく、時には問いかけて興味をひきます。

- 「ここまで一人でできたね!」と過程を認める

- すぐに助けるのではなく、様子を見守る

- 「ここは先生とやってみようか?」と困っているときに尋ねる

- 失敗しても「大丈夫、もう一回一緒にやってみよう」と安心感を与える声かけ

- 上手よりも「その子らしさ」に視点をおく

- 小さなことでも、ほめて認める

製作の時間は無理のないように、10~15分を目安にしましょう。

翌日の活動の予告もしておくと、明日への楽しみにつながります。

繊細な子にとっては心構えの時間もできるので安心感につながります。

- 子どもたちが自分で笹につるす

- 壁面や窓に「天の川風」ディスプレイ

- 天井からひもや糸で短冊をつるす「星のシャワー」風

- 廊下に飾って、保護者が送り迎えの時に見られるようにする

子どもたちが「自分で作った」「自分で飾った」と感じられると、次の製作の意欲につながります。

保護者がみられるように飾ると、親子の会話のきっかけになりそうですね。

【まとめ】5歳が夢中になる七夕製作は、ちょっとした工夫で叶う!

この記事では、5歳児の七夕の短冊づくりについて6つのポイントご紹介しました。

- 5歳児の育ちにあった設定保育について

- おすすめの活動「サークルタイム」

- 短冊の願い事の決め方と書き方

- 短冊づくりの材料と道具の選び方

- 5歳児を夢中にさせる!ための導入と配慮

- 製作の進め方を詳しく解説!

5歳児は就学を控えた大切な1年で、子どもたちも大きく成長します。

保育士が設定保育を計画することで「この時期に育てたい力」を伸ばすことができます。

- 保育士の話を聞く、ルールを守るなどの集団行動の基礎が身につく

- 小学校で基本となる集団活動を経験できる

- 目的意識をもって活動に参加できる

- 達成感や見通しを持った活動ができるようになる

- 自由あそびでは得にくい、他児との関わり方ができる

次に設定保育の計画の立て方についても説明しました。

- ねらいは、難しい内容よりも達成できるものを設定することで子どもたちの自信につなげていく

- 内容は子どもたちの姿を知っているからこそできる環境設定・援助・配慮を書いていく

保育で迷ったことがあれば保育所保育指針を確認してみましょう。

設定保育の導入として役立つ「サークルタイム」は日常から短時間でできる活動です。

- 円になって座り、一定の時間を共有する

- あいさつからはじまり、テーマに沿ってみんなで話し合いをする

- テーマについて順番に発言をする場

- お互いの気持ちを理解、知ることができる

- 難しいきまりがないので実践しやすい

製作前に七夕の願い事のテーマを決める時、完成したときの発表の場にもつかえます。

願い事は、5歳児なら目標や挑戦してみたいことを共通のテーマにおすすめします。

挑戦することを願い事にすると、それをきっかけに達成しようと行動を起こすきっかけになるからです。

子どもに願い事を聞く前に、一人ひとりの姿をよく観察してみましょう。

子どもを観察するポイント

- 今、何に夢中になっているか

- どの子と、どんな遊びを楽しんでいるか

- できないことに悩んでいないか

- 困っていることはないか

個々の子どもの姿を知ることで、声かけも援助もあわせやすくなります。

短冊の願い事は保育士が書き、自分の名前を子どもたちが書くといいでしょう。

個々に関わる、集団で進める工程はそれぞれ事前に決めておきましょう。

次に材料の選び方・準備と導入についてご紹介しました。

使い慣れた素材と道具を選ぶことは安心感につながります。

集団で進めるところは5歳児なら、3歳児でもできるくらいの簡単な工程からはじめてみましょう。

保育における「導入」とは、活動の始まりにする”つかみ”にあたります。

子どもたちの興味を引き出し、活動への意欲や集中力を高める大切な時間です。

導入をするメリット

- 子どもが「やってみたい!」と感じるようにする

- 活動のねらいや流れを自然に伝える

- 子ども同士の関わりや対話のきっかけになる

製作をするときの導入おすすめ

- 題材にあった絵本・紙芝居をみる

- 試作段階の製作物を見えるところに置いておく

- 簡単な準備は子どもたちと一緒にする

- 「これ、なんだと思う?」と子どもに製作物を見せる

見本があることで、活動の目的や手順が伝わりやすくなり、安心して取り組むことができます。

- 机に置く見本

- 保育士が作り方を説明するための、大きいサイズの見本

今回はおりひめ・ひこぼしの着物の部分は画用紙で見本を用意します。

大きな見本があると子どもたちも見やすいです。

製作をする時は、子どもたちにも準備をお願いしましょう。

保育士の準備

- 棚やおもちゃを移動させて部屋を広くする

- 製作の道具を置く机を用意する

- 乾燥棚(できあがったものを乾かす棚)を用意する

- 机には、小分けにしたのりと水で濡らしたタオルを置いておく

- 見本や材料を出す

子どもたちの準備

- 活動前にトイレにいっておく

- スモックを着る

- 机に製作シートをかける

- 椅子を運ぶ

- 座って待つ

次に、折り紙で作ったおりひめ・ひこぼしを短冊に貼る製作を、2日に分けて進める方法をお伝えしました。

同じ工程を2日に分けて繰り返すことで「できた!」のハードルが下がり達成感を感じやすくなります。

最後に、子どもたちへの声かけと援助のポイントをお伝えしました。

- 「ここまで一人でできたね!」と過程を認める

- すぐに助けるのではなく、様子を見守る

- 「ここは先生とやってみようか?」と困っているときに尋ねる

- 失敗しても「大丈夫、もう一回一緒にやってみよう」と安心感を与える声かけ

- 上手よりも「その子らしさ」に視点をおく

- 小さなことでもたくさんほめて認める

製作の時間は無理のないように、10~15分を目安にしましょう。

設定保育は計画や準備に時間がかかりますが、子どもたちの成長につながる良い機会です。

経験する中で保育士も、子どもたちも得るものが大きいのでぜひ挑戦してみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント