近年、日本では夏や冬の需要のピークに「電力供給不足に関するニュース」を取り上げるケースが増えています。

原因には、発電所の稼働停止や老朽化、世界的な燃料価格の高騰、再生エネルギーを導入するにあたっての課題などが挙げられます。

電力不足が深刻になれば、計画的な停電や思わぬ停電が発生し、日常生活に深刻な影響をもたらすでしょう。

本記事では、電力供給不足が起こる原因や背景を解説し、日常生活で実践できる節電方法や、停電時に役立つ準備のポイントを紹介します。

- 電力供給不足の定義と原因

- 家庭でできる節電対策

- 停電時の備えと今後の予測

読むことで、急な停電でも落ち着いて対応できる知恵が身につき、日常生活の安心感が高まります。

さらに、日ごろから節電を意識することで、電気代の節約にもつながるでしょう。

ぜひ最後までお読みください。

筆者

筆者電気を安定して使っていくために、私たちができることを一緒に考えていきましょう。

電力供給不足とは?基本の理解

電力は常に需要と供給を一致させる必要があり、その仕組みを「同時同量の原則」といいます。

電気は大量に貯めておくことが非常に難しいため、電力は需要予測に基づいて発電所で調整され、必要な分だけ供給できるよう調整されているのです。

安定した電力供給のカギは、供給力の余裕を示す「予備率」を最低限3%確保する必要があります。

電力供給不足の定義

電力供給不足とは、電力の需要が供給を上回り追いつかない状態を指します。

需要とは、私たちの生活や社会活動に使う電気の総量のことです。

気温の高い日にはエアコンの利用が急増し、寒い日には暖房器具の使用で需要が増えます。

供給とは、火力や原子力、再生可能エネルギー設備から発電され、家庭や企業に送られる電気の総量のことです。

設備のメンテナンスや燃料の不足に加え、気象条件により再生可能エネルギーの発電力低下などで供給が減る場合もあります。

需要が供給を上回ると電力供給不足が発生し、場合によっては突然の停電や計画停電が起こるおそれもあるでしょう。

発生しやすい季節と時間帯

電力供給不足が発生するのは、気温の影響や電力の需給バランスが崩れた際に起きやすいとされています。

夏の気温上昇により、エアコンの稼働が集中し日中の電力需要がピークに達します。

冬は暖房機器の使用が増え日照時間が短いため、照明や家電の使用も長引き電力消費が大きくなりがちに。

家庭やオフィスが動き始める朝の時間帯や、日が沈んで家庭の照明・調理・空調を使用する夕方から夜にかけて需要が高まります。

電力需要が集中する時期に、発電設備の不具合や燃料の確保が難しくなると、発電量が不足し電力供給に支障の出る可能性があります。

警報や注意報が発令される理由

電力供給の状況が悪化し、供給が需要を下回る可能性があるとき、【電力需給ひっ迫注意報】や【電力需給ひっ迫警報】を発令します。

国民に節電を呼びかけ、計画停電や突然の停電を防ぐための仕組みです。

通常、前日の午後4時を目途に資源エネルギー庁から発令されます。

私たちが早めに節電に取り組むことで、大きな停電を防ぐ力につながるでしょう。

発令情報は電力会社や各自治体を通じて、テレビ・ラジオ・インターネット・防災無線などで伝えられますよ。

電力供給不足の主な原因

電力供給不足は、さまざまな要因が複合的に絡み合って発生します。

発電所の老朽化や運転停止、燃料価格の高騰、さらには再生可能エネルギーの天候リスクなど、それぞれが電力の安定供給を揺るがす要素となっています。

ここでは、主な原因について具体的に見ていきましょう。

発電所の稼働停止や老朽化

国内の発電割合を大きく占める、火力発電や原子力発電所は、設備の老朽化やトラブル、定期点検などにより稼働を停止することがあります。

設備の老朽化は、安全上のリスクを高めるだけでなく効率低下を招き、修繕や審査に多くの時間を必要とするケースもあります。

原子力発電所は東日本大震災を受けて、再稼働には従来以上に厳しい安全基準を満たさなければならなくなりました。

火力発電への依存度が高まったものの、燃料費や環境負荷への制約からフル稼働は困難な状況です。

燃料価格高騰と輸入依存

日本では、発電用の燃料の大部分を海外から調達しています。

特に、火力発電の原料となる液化天然ガス(LNG)・石炭・原油は、そのほとんどを海外から調達しているのです。

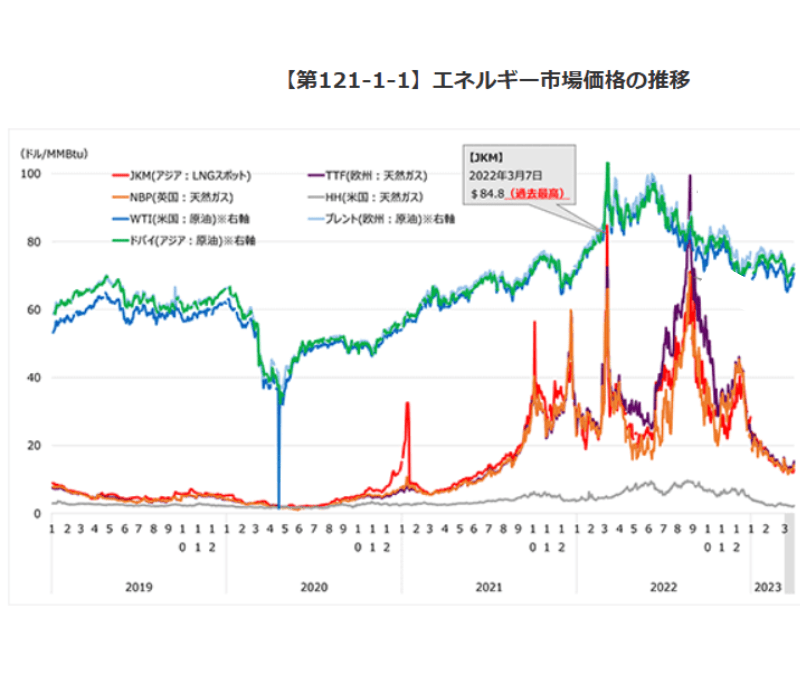

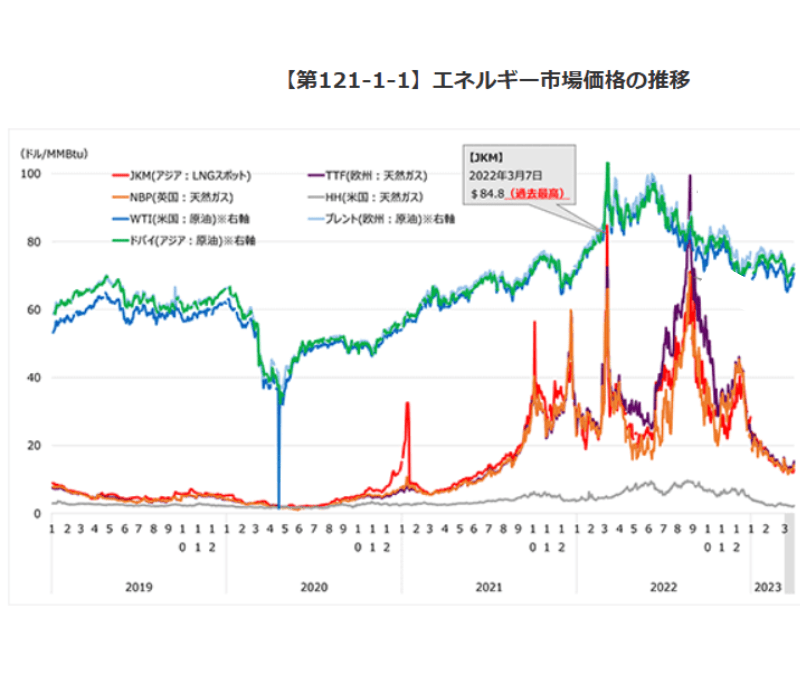

国際的なエネルギー価格の上昇や為替の変動は、電力コストや供給体制の大きな影響を及ぼしています。

世界のエネルギー価格が近年大きく変動している様子が、このグラフから見て取れます。

特に2022年のウクライナ侵攻をきっかけに、天然ガスや液化石油ガス(LPG)の価格が急騰し、過去最高値を記録しました。

エネルギー価格は世界情勢の影響を受けやすく、日本の電力事情や私たちの生活にも直接的な影響を与える問題でしょう。

国内でのエネルギーの多様化や、安定供給体制の強化が求められていますね。

再生エネルギー導入と天候リスク

地球に優しい再生可能エネルギーである太陽光や風力は、クリーンである反面、解決すべき点も少なくありません。

- 発電時にCO2をほとんど排出せず、地球温暖化対策になる

- 世界的なエネルギー価格の影響を受けにくい

- 長期的には燃料費ゼロで運用可能

- 発電量は季節や気候に大きく左右される

- 初期投資が高い

- 発電量は天候や風況に依存するため、安定供給には蓄電やバックアップが必要

設備の寿命や燃料費を含めたライフサイクルコストで見ると、燃料費の不要な再生可能エネルギーは長期的に優位になる傾向があります。

一方で、「安定供給に必要なコストを加えるとまだ火力発電が有利な場合もある」というのが現状です。

再生可能エネルギーへの依存度が高すぎると、電力安定供給の支障が出るリスクが増します。

家庭でできる節電対策

家庭での節電は、電力不足のリスクを軽減するために重要な取り組みです。

電力消費の大きいエアコンや暖房機器の使い方を工夫すると効率よく節電ができますよ。

ここからは、家庭で取り入れやすい具体的な節電方法を見ていきましょう。

注意すべき冷暖房の電力消費

家庭で使用する電力のなかでも大きな節電効果を生み出せるのが「冷暖房」です。

エアコンの使い方を意識するだけでも、電力消費を大幅に抑えられます。

【冷暖房】

温度を1℃調節するだけで、約10%の消費電力削減効果があるといわれています。

【待機電力の削減】

使わないシーズンはコンセントを抜いておく、主電源を切りましょう。

【電力使用量の可視化】

アプリを通じてリアルタイムで使用量の確認ができ、「消費が多い時間帯」「エアコンの利用料」を把握できます。

夏は冷房を「27℃前後」、冬は暖房を「21℃前後」に設定すると、無理なく快適さを保ちながら節電につながります。

電力使用量のピーク時間帯(昼間や夕方)を避けて電力を使うと、家庭の負担を減らし、電力供給不足対策にもつながるでしょう。

照明・調理・冷蔵庫の工夫

日常生活のなかで常に使用している照明・調理・冷蔵庫は、無意識のうちに電気代を上げる原因になります。

ひと工夫で効率よく節電できる部分なので、ぜひ見直してみましょう。

【照明】

白熱電球や蛍光灯をLED照明に切り替えるだけで、電力消費を50%以下に抑えれらます。

【調理】

電子レンジやIHを一度に活用し「まとめ調理」をして使用時間を減らし、電気を効率よく使えます。

【冷蔵庫】

庫内にものを詰め込みすぎないようにする、設定温度を控えめにする、壁から少し離して熱を逃がすなど、わずかな工夫が長期的な節電効果を生みます。

毎日の生活に取り入れやすい工夫なので、無理なく続けられそう

節電グッズの活用

近年は、家庭で手軽に取り入れられる節電グッズが数多く販売されています。

代表的なのは、断熱カーテンや節電タップ(節電コンセント)です。

※画像はAIで作成したイメージです

断熱機能を備えたカーテンは夏には日射熱のカット、冬は暖気を守ります。

節電タップは使用頻度の低い機器をまとめて切れるため、無駄な電力消費をカットできます。

※画像はAIで作成したイメージです

家電の電力消費や電気料金をリアルタイムで確認できます。

どれだけ電力を消費しているかを把握することで節電意識を高められます。

こうしたグッズはホームセンターやインターネットで手軽に購入できるため、気になるものを一つ試してみるといいでしょう。

停電時の備えと今後の見通し

電力不足が続くと、場合によっては広範囲で長期間の停電や計画停電が起こる可能性もあります。

停電対策は、地震や台風などの「もしもの災害」にも役立ち、電力供給不足の備えと防災対策を兼ねて取り組むと効率的です。

もしもの停電に備え家庭でできる準備と、この先の電力事情についてご紹介します。

非常用電源、蓄電池の導入

停電が起こると最も不安になるのが「電気が使えない」という点です。

冷蔵庫や通信手段、照明が使えなくなると、普段の生活に大きな支障が出てしまいます。

このような状況に備えるために役立つのが、非常用電源と蓄電池です。

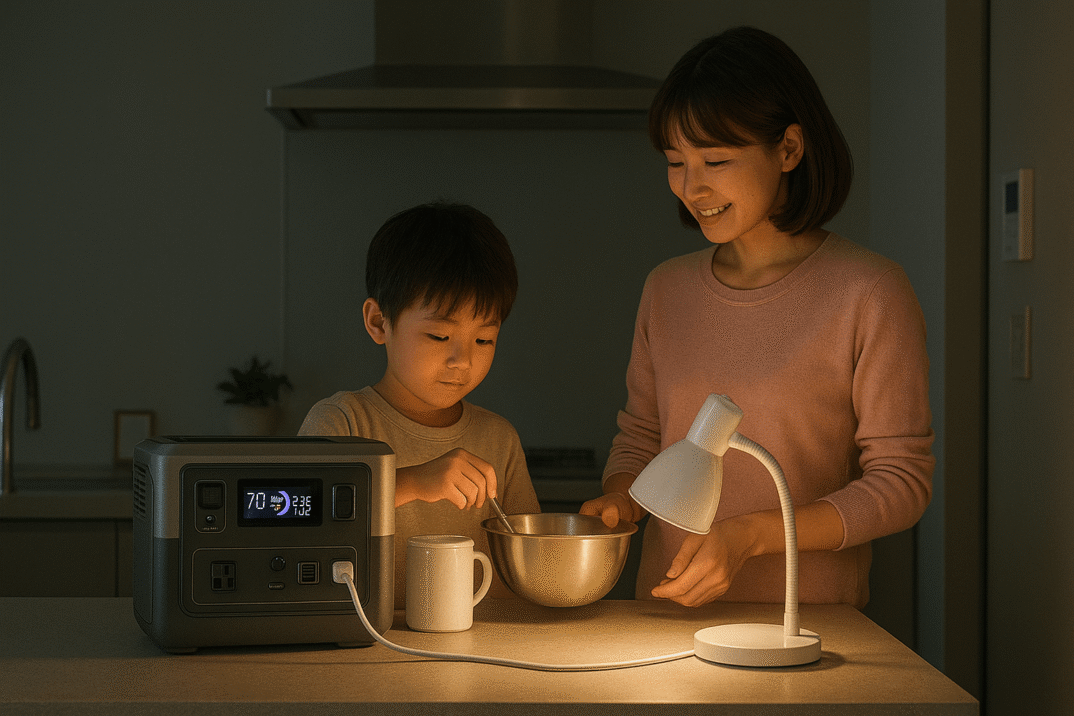

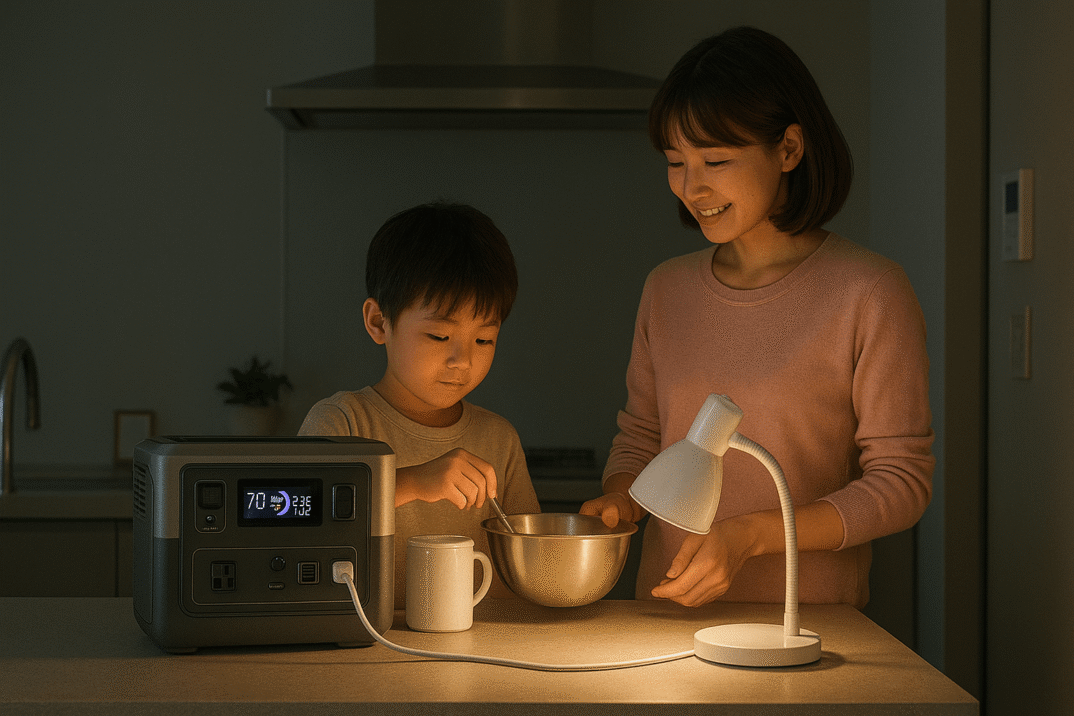

※画像はAIで生成したイメージです

持ち運びができるバッテリーで、スマートフォンの充電や照明、簡易的な家電の稼働に役立ちます。

アウトドア用途にも使えるため、無駄になりません。

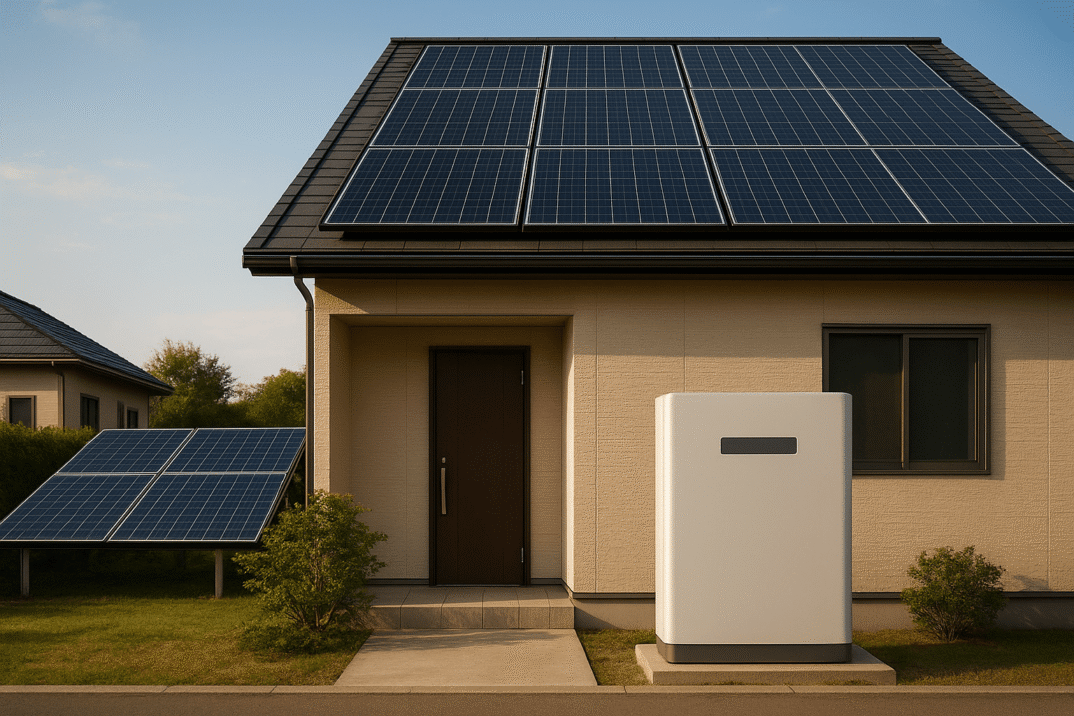

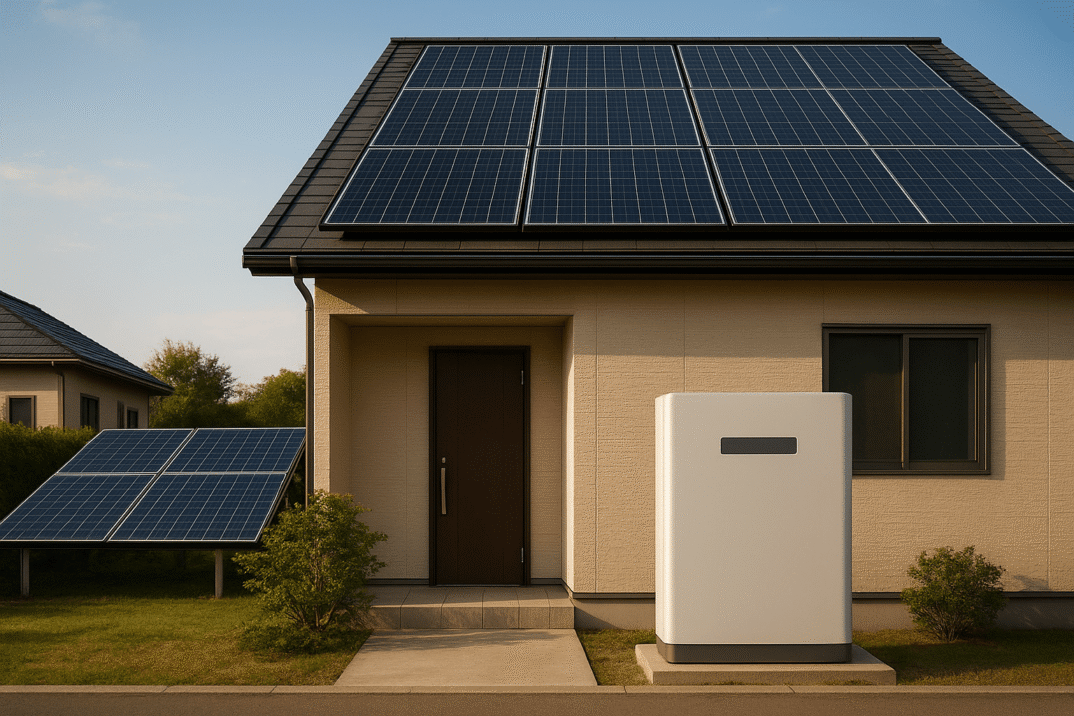

※画像はAIで生成したイメージです

太陽光発電と組み合わせて使うと効果的で、昼間に充電した電気を蓄えて夜間に使えるため「電気の自給自足」が実現できます。

自治体によっては蓄電池や太陽光発電に補助金が出る場合もあるので、導入を検討する際にはチェックしておくといいでしょう。

停電時でも生活を維持する備蓄品

停電が長期化したときに一番困るのは、食料や水です。

災害時への備えと同様に、電力不足による停電時にも役立つ備蓄を整えておきましょう。

【水の備蓄】

大人一人あたり「1日3リットル×3日分」が目安とされています。

ペットボトル水をローリングストック(使った分を買い足す方法)すると無駄なく備蓄を続けられます。

【食料の備蓄】

水や電気が使えなくても食べられるものを選ぶのがポイントです。

レトルト食品、肉や魚の缶詰、バランス栄養食などおいしく食べられるものをストックしておきましょう。

停電時は冷蔵庫が使えなくなったり、スーパーや商業施設も営業できなくなり、食料や水が手に入らない可能性があるわね。

家族の安全と安心を守るために、日ごろから食料や水を備蓄しておくことが大切です。

今後の電力需要の予測

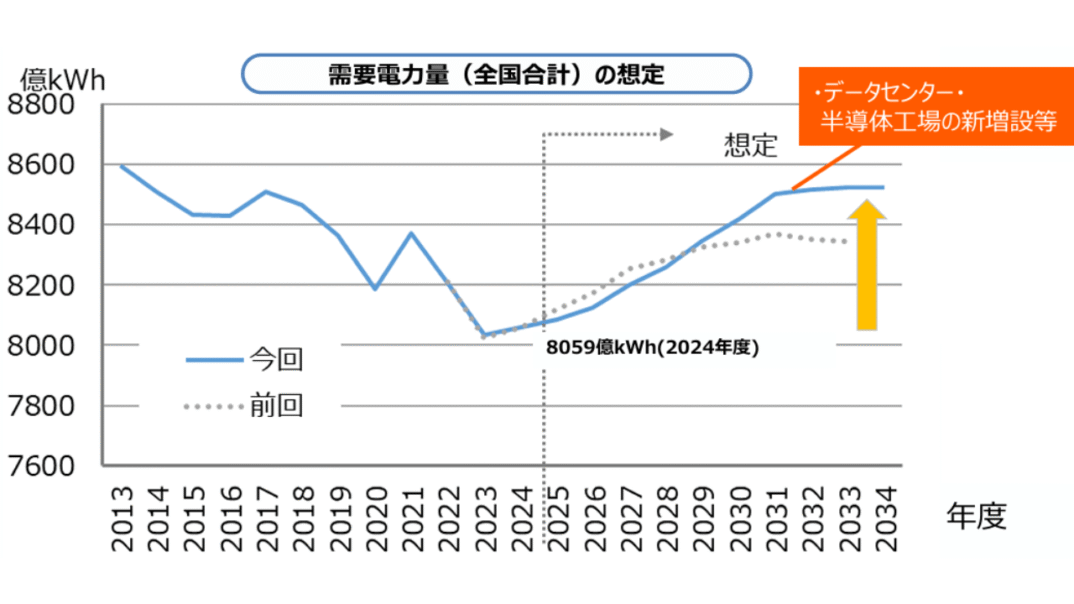

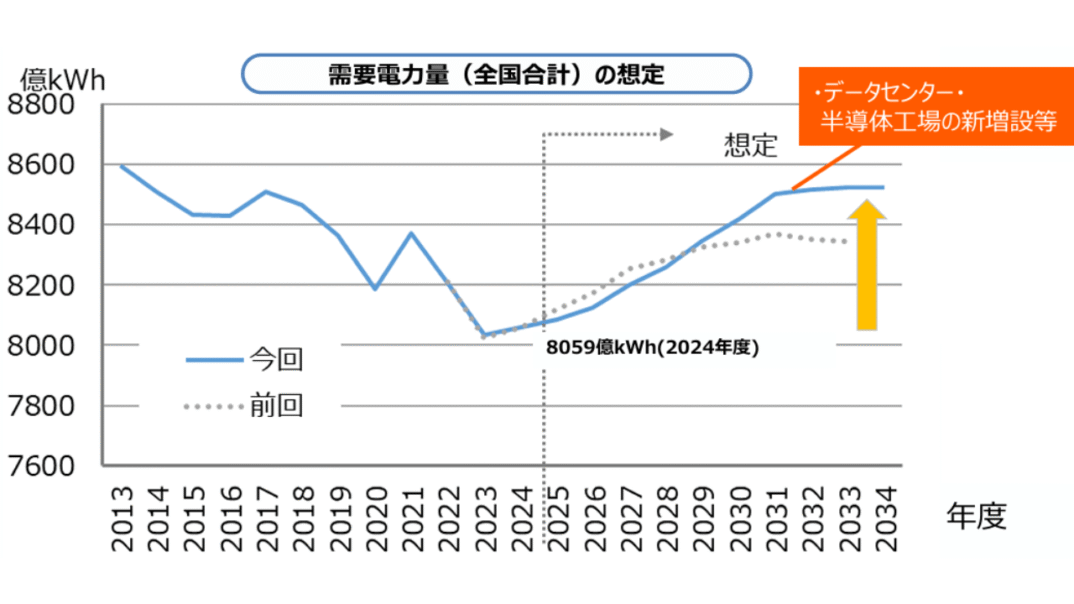

2025年1月に公表した電力広域的運営推移機関の報告によると、今後10年間の電力需要は増加する見通しとなっています。

「電力広域的運営推進機関」とは、日本の電力をまとめて調整している組織のことです。

日本の電力需要は、2024年度比で約24%の増加となっています。

今後、私たちの生活や産業はデジタル化が進み、脱炭素の推進が一層進んでいくと考えられます。

社会の変化とともに電気の使い方も変化し、電力需要も拡大していくでしょう。

電力の安定供給のために、こうした需要の変化を正しく把握することが大切になってきているのです。

【まとめ】持続可能なエネルギー社会の実現に向けて

電力供給不足は、私たちの暮らしに直結する大きな課題です。

安定した電力供給を実現するためには「家庭でできること」と「社会全体で取り組むこと」をバランスよく進めていく必要があります。

最後に、この記事のポイントを整理していきましょう。

- 電力供給不足とは、必要な電気の量に対して供給できる電力が追いつかない状態

- 原因は、発電所の老朽化や停止、燃料価格の高騰、再生可能エネルギーの天候依存といった複数の要因がある

- 節電対策としては、冷暖房の設定温度の工夫や家電の省エネ化、待機電力の削減など、日常の小さな工夫が効果的

- 停電の備えは、非常用電源や蓄電池の準備、食料や水の備蓄を整えておくと安心

- 今後はデジタル化や脱炭素化の流れで電力需要は増加すると見込まれる

- 安定供給を守りながら、地球環境保全のために再生可能エネルギーの拡大も重要である

電気が欠かせない現代の暮らしにおいて、安定的な電力供給を守ることは何よりも大切です。

一方で、地球環境保全のために石油・石炭など使い捨て燃料に頼らず、太陽光・風力・地熱といった自然に繰り返し補充される資源(再生可能エネルギー)の活用も進めなければなりません。

私たちができるのは日々の節電や備えによって需要を抑えるとともに、再生可能エネルギーの普及や新しい電力システムの推進に貢献していくことです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント