照明や暖房、冷蔵庫、スマートフォンの充電、電車の信号機など、私たちの暮らしを支えるインフラ基盤のひとつである電力。

そんな私たちの生活に欠かせない電力が、2022年3月22日に、日本ではじめて「電力供給ひっ迫警報」が発令されたことをご存じでしょうか。

当時発令された主な原因は、同月に「福島沖の地震の影響で火力発電所が停止したこと」、また「真冬並みの寒さで気温が低下したことによる電力(暖房)利用の増大」が見込まれた点でした。

電力供給に興味関心を持つ読者様

電力供給に興味関心を持つ読者様もし日常生活のインフラ基盤である電力が不足してしまったら、私たちの生活はどうなるんだろう…?

割と最近の事象でもあるからこそ、いざというときに備えてどんな事前対策・行動をすべきか注目が集まっています。

- 電力供給の仕組み

- 電力供給がひっ迫する理由

- 注意報と警報の違い

- 【警報まえ】にできること/スマートフォン・PCから簡単に検索できる電力情報サイト

- 【警報あと】にできる行動

この記事では、電力供給の仕組みやひっ迫「警報」の内容をはじめ、電力情報の見方や、日常および、警報後に実践できる行動について分かりやすく紹介します。

ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

電力供給ひっ迫とは?

令和4年度の環境省の発表によると、1世帯当たりの年間エネルギー消費量は、3,950 kWh、年間支払金額は13.2万円といわれています。

朝・昼・夜、1日におけるどの場面でも私たちの日常生活に深くかかわりのある電力。

実は、普段何気なく使っている小さな明かりや暖房のスイッチひとつも、電力全体のひっ迫のバランスを左右する大きな要因の1つになり得ます。

だからこそ、停電時に慌てないための備えと、日常からの対策が大切です。

ここからは、電力供給の仕組みや、ひっ迫「注意報」と「警報」の違い、そして私たちにできる節電対策について、順を追ってみていきましょう。

■参考:環境省

「電力ひっ迫警報」ができたワケ

東日本各地で大規模な停電が相次ぎ、累計約466万の世帯に電力供給不足の影響がおよびました。

当時のニュースでの報道を今も覚えている方は多いのではないでしょうか。

- 電力供給不足:計約790万㎾

(地震前の需要の約6割相当) - 最大停電戸数:約466万戸

- 停電地域:東北全域

(青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県)

■参考:経済産業省提供資料

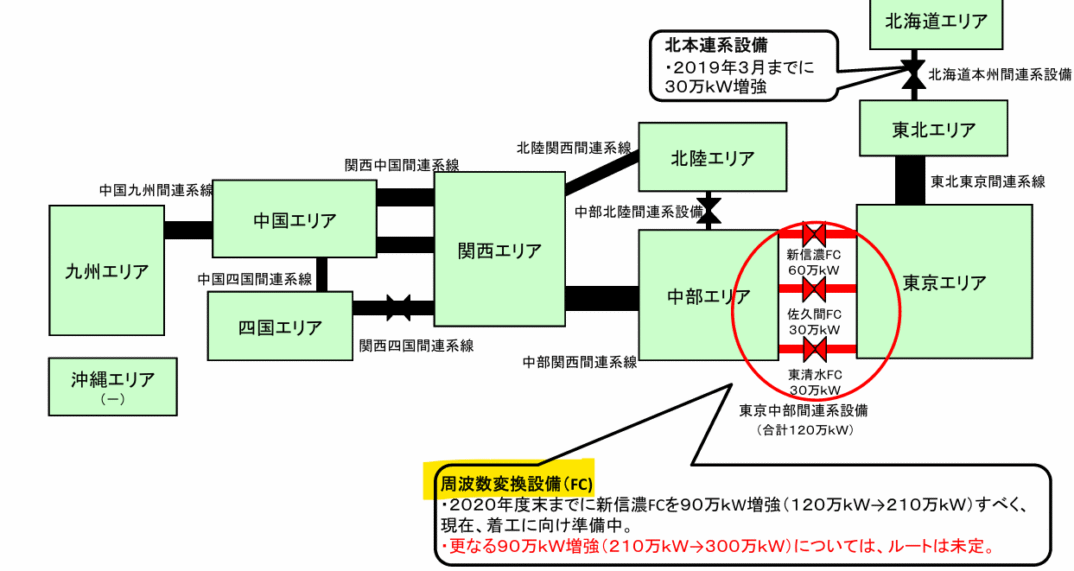

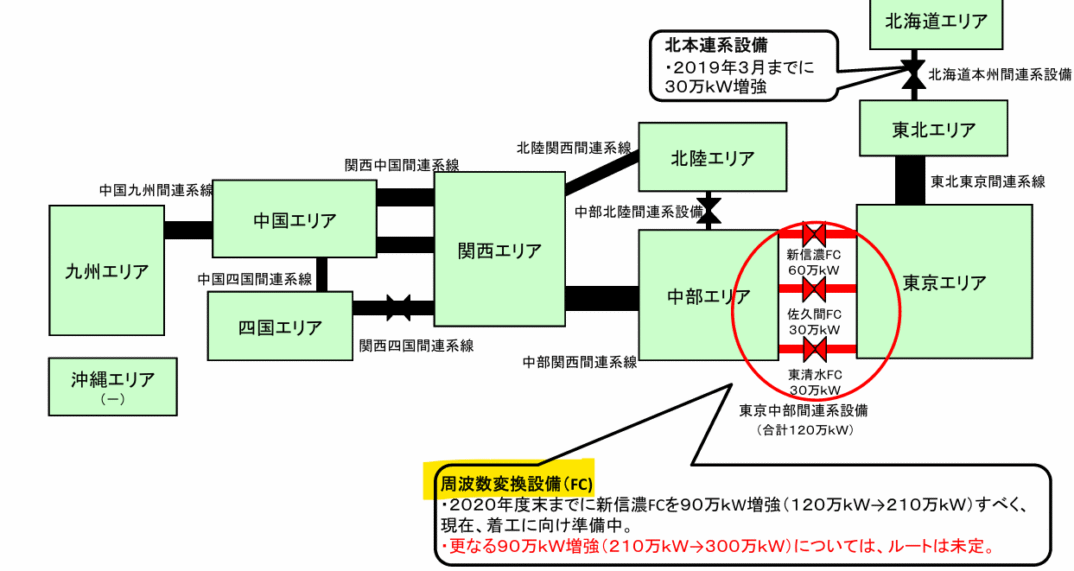

加えて、「東日本は50Hz」、「西日本は60Hz」と周波数が異なることから、同じ日本であるにもかかわらず、西日本で余っている電力を東日本に送電ができないという大きな課題がありました。

そこで、こうした自然災害が生じた際に、電力を日本国内でスムーズにやり取りできるよう見直しが進められ、「電力ひっ迫警報制度」の導入ならびに、地域間連系線(周波数変換設備)の運用が開始されたのです。

そもそも電力供給の仕組みとは

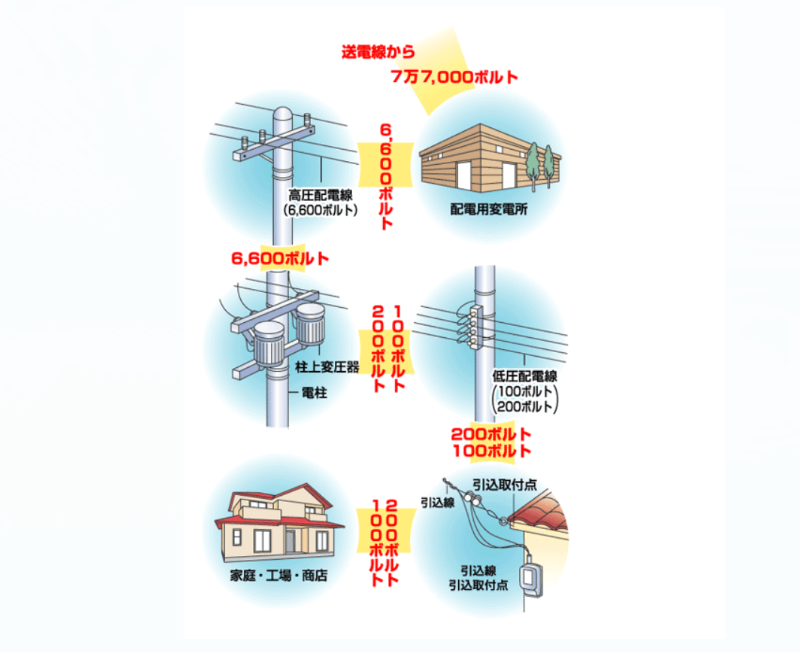

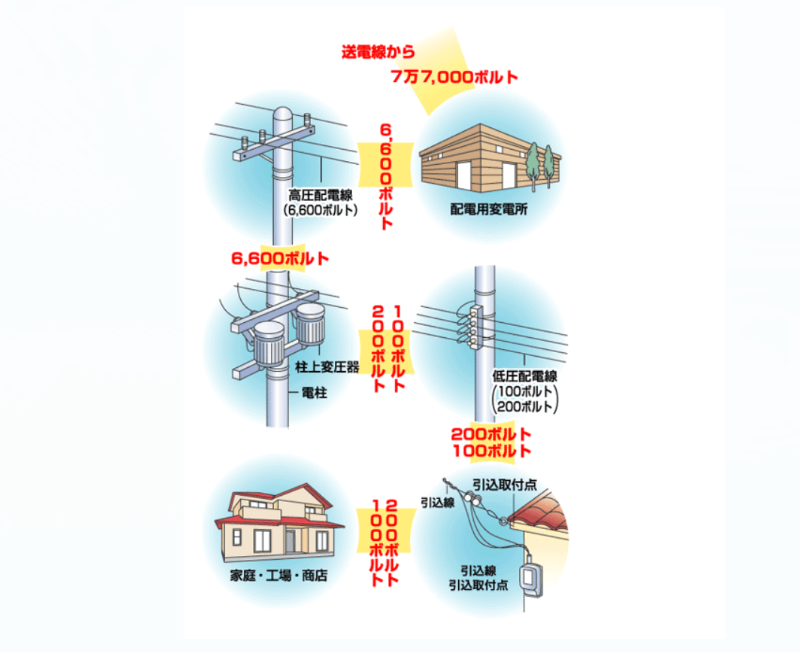

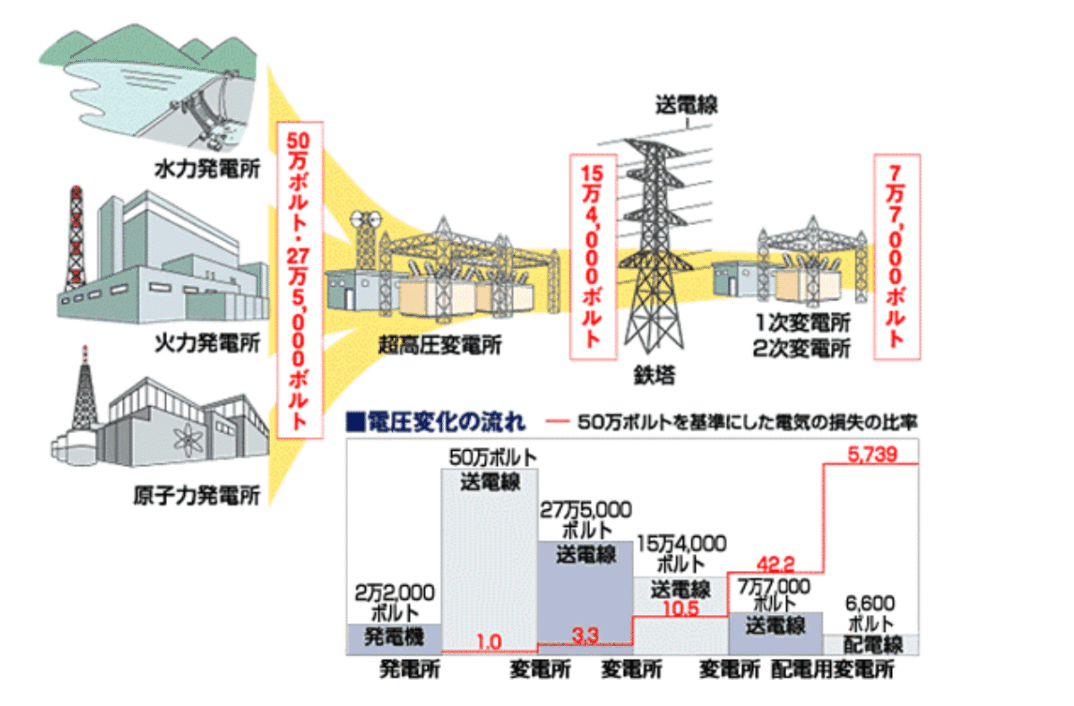

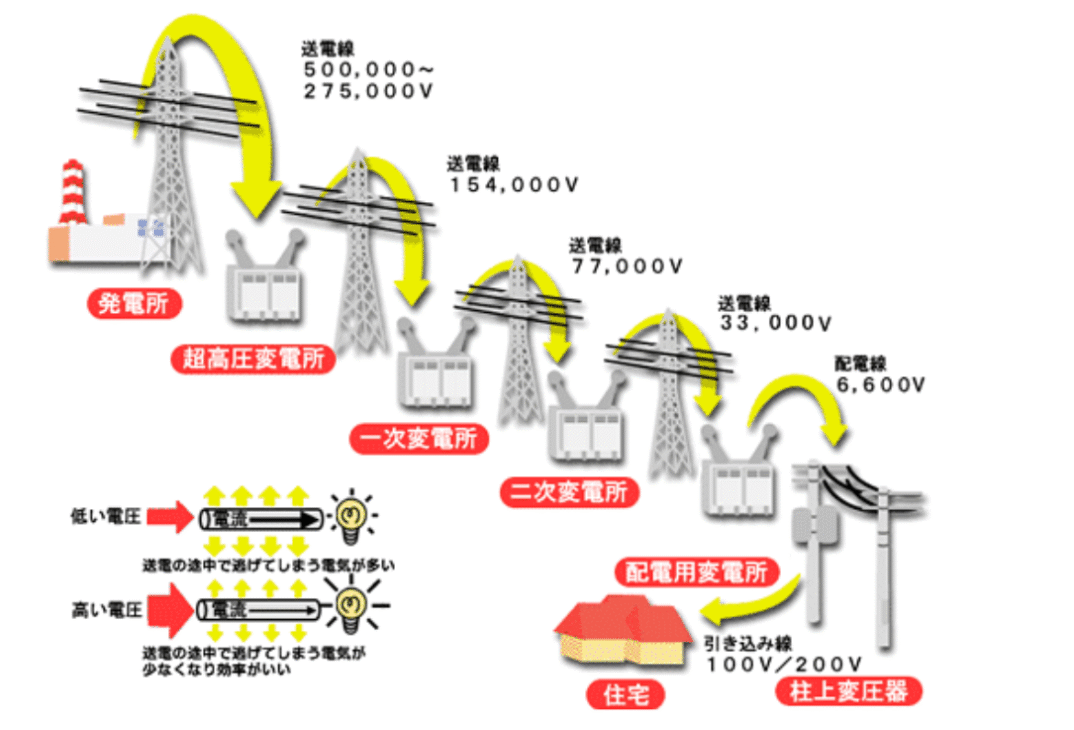

では、どのように電力が私たちの生活(各家庭・オフィス・商業施設・工場など)に届けられているのか、仕組みをみていきましょう。

変電所から各場所(各家庭・オフィス・商業施設・工場など)への配電

上記どちらかの配電方法から確実に電気を届けています。

【地中配電】

町の景観維持・自然災害時に断線がしづらい・火事のときに消防活動が行いやすいなどの点がメリットとして挙げられています。

電力供給はなぜひっ迫するのか

2022年3月22日に発令された「ひっ迫警報」を例に原因をみていきましょう。

- 3/16に発生した福島県沖地震の影響による火力発電所の稼働停止

●JERA広野火力発電所など(福島県/双葉郡)の335万kWが計画外停止

(東京分110万kW+東北分225万kW)

●東北から東京向けの送電線の運用容量が半減

(500万kW→250万kW) - 3/17以降に起きた発電所トラブルによる火力発電所の稼働停止

●電源開発磯子火力発電所など(神奈川県/横浜市)の134万kWが停止 - 真冬並みの寒さによる大幅な電力需要(想定最大需要4,840万kW)

東日本大震災以降の3月の最大需要は4,712万kWのため、例年比+128万kWオーバー - 冬の高需要期(1・2月)終了に伴う発電所の計画的な補修点検

- 悪天候による太陽光の出力の減少

このような電力発電所の計画外停止や、保守点検、気候変動のタイミングが重なり、「電力消費量>電力供給量」の状況が起こると、電力供給のひっ迫が生じるのです。

■参考:資源エネルギー庁

電力供給ひっ迫「警報」はどんな状況なのか?

天候や季節、発電所の稼働状況など、さまざまなバランスで安定的な供給ができている電力。

ここまで電力の仕組み・ひっ迫の要因がわかったところで、どのような発令・影響が生じるか詳細をみていきましょう。

注意報と警報の違い

その他、発令時期・対応策にも下記のような違いがあります。

| 注意報 | 警報 | |

|---|---|---|

| 発令基準 | 広域予備率が3%~5% | 広域予備率が3%を下回る |

| 発令時期 | ●前々日:18時に一般送配電事業者からひっ迫準備情報の発信 ●前日:16時に資源エネルギー庁から注意報の発令 | ●前々日:18時に一般送配電事業者からひっ迫準備情報の発信 ●前日:16時に資源エネルギー庁から警報の発令 |

| 対応策 | 節電の呼びかけ | 計画停電の可能性や緊急対応の要請 |

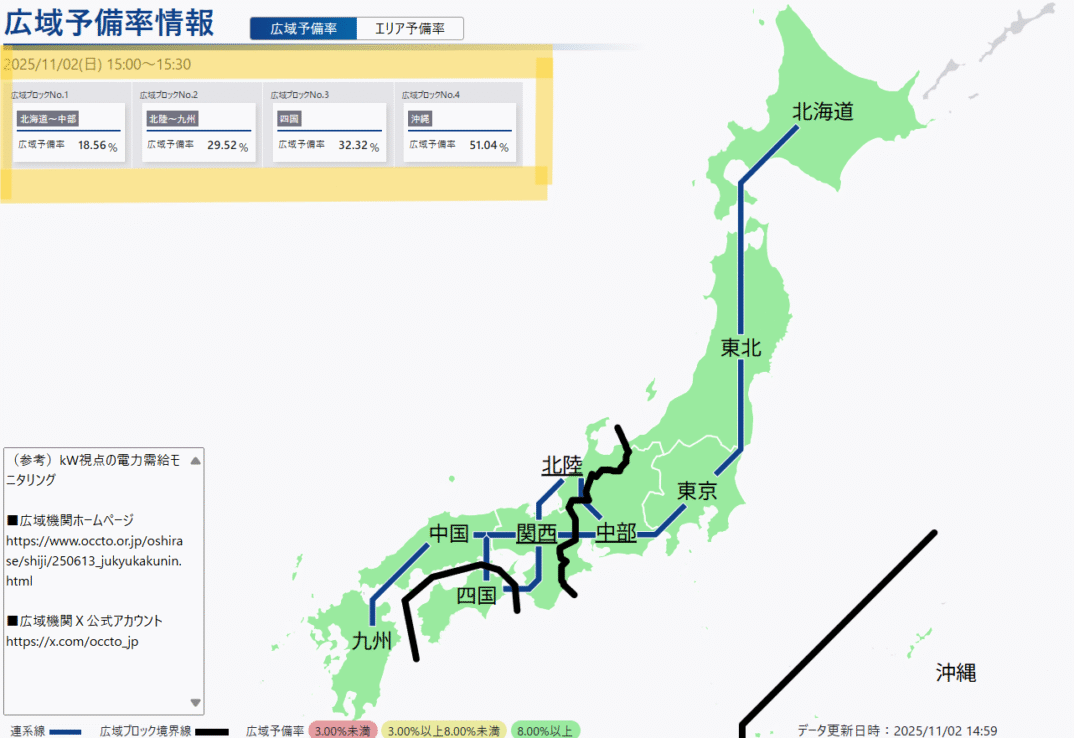

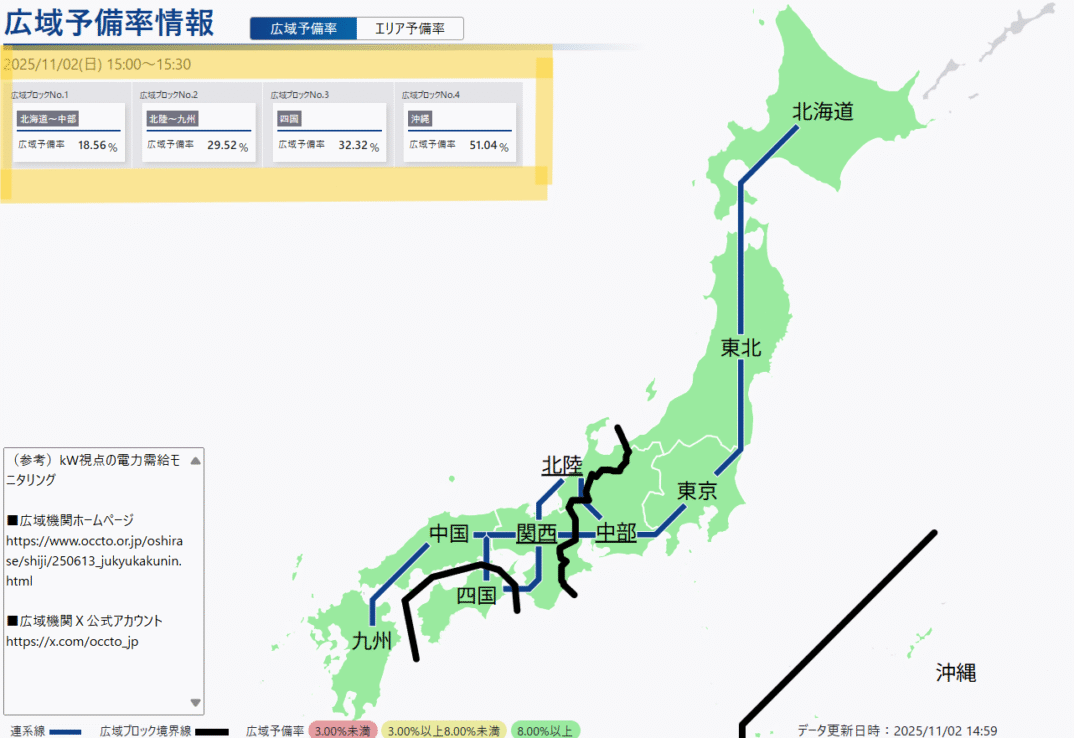

広域予備率とは、電力が今どれくらい十分に充足しているかを表す数字(バロメーター)のことです。

日本の電力は、大きく*2~9つの広域エリアに分けて管理されており、広域予備率をもとに各地域同士が連系線を通じて、日々安定して私たちのもとに届いています。

*(画像は4ブロック/時間帯ごとに変動あり)

例:広域ブロックNo.1「北海道~中部」・No.2「北陸~九州」・No.3「四国」・No.4「沖縄」

このように、同じ「発令」といっても、「注意報・警報どちらの情報か」、また「どの広域ブロックでの事象発生か」、電力状況が細かく分かれているため、正確に情報を読み解くことが大切です。

今お住まいの地域がどの広域ブロックにあたるのかを知っておくと、電力の需給状況や広域予備率をより身近に感じながら確認できるでしょう。

自宅・オフィス・街中にどんな影響がでるか

では、実際に私たちの生活に一体どのような影響が及ぶのでしょうか。

ここでは大きく分けて、自宅・オフィス・街中の3つの場面でみてみましょう。

| 場所 | 日常生活への影響 |

|---|---|

| 自宅 | ●エアコン・照明不備 ●冷蔵庫(食材管理の低下)の温度管理ができない ●電子レンジ・アイロンが使用ができない ●PC/スマホの充電不足など |

| オフィス | ●生産ラインの停止(納品不備) ●稼働時間の短縮 ●データ消失 ●社内/社外との連絡遅延 ●コピー機/プリンタの不調 ●在宅勤務への支障など |

| 街中 | ●照明の間引き ●エレベーターの使用制限 ●デジタルサイネージ(電子看板)・ネオンやイルミネーションの消灯 ●店内BGMの停止 ●信号機の停止に伴う交通規制など |

日常生活に影響が生じた場合、私たちはどう動けるでしょうか。

照明も、通信も、交通も止まってしまえば、日常は一瞬で不便と混乱に変わります。

このように、電力のひっ迫は私たちの「生活・仕事・経済動向・街の活気」にまで影響を及ぼす、社会全体の課題なのです。

もし、電力不足でインターネットさえ使えなくなったらどうなるでしょうか。

外部からの情報が遮断され、最新の状況も把握できない…そんな事態が現実になれば私たちの不安は計り知れません。

電力供給ひっ迫警報が出たときの対策と行動

電力供給ひっ迫警報が発令されると、まず求められるのは「節電協力」です。

発令が出された段階では、電力の需給バランスが極めて不安定になっており、わずかな消費量の変化が大規模停電につながる恐れもあります。

ここからは、警報発令前に備えておくべきポイントと、発令後に取るべき具体的な行動を、一つひとつ分かりやすく解説していきます。

警報まえにできること

事前情報収集

まず大切なのは、「今、自分・地域がどれだけ電力を使っているか」を知ることです。

実は、一見難かしく思える「電力情報」も、実はスマホやPCから誰でも簡単に確認ができます。

- 広域予備率

広域予備率Web公表システム

地域ごとの広域予備率を30分ごとのリアルタイムで確認可能 - 電力の需要ピーク・使用率ピーク・本日の電力使用状況

でんき予報|東京電力パワーグリッド株式会社|東京電力ホールディングス株式会社

「安定的(92%未満)」「厳しい(92%以上97%未満)」「非常に厳しい(97%以上)」という、3段階の区分で、本日分~翌々日分までの電力見通し確認が可能

上記2つのサイトはどちらも、30分ごとのリアルタイムで状況が確認できるので、無駄な消費やピークタイムの使いすぎを防ぐ第一歩につながります!

身近な節電と準備

| 場所&一部対象の方 | 節電&準備 |

|---|---|

| 照明 | ●使用していない場所(会議室や廊下など)の間引き・消灯 |

| 空調 | ●(熱中症に留意の上)無理のない範囲で空調の設定温度を上げる |

| OA機器 | ●長時間離席する場合は、OA機器のスイッチをオフもしくは、スタンバイモードの設定 |

| 冷蔵庫 | ●温度維持のための保冷剤準備 |

| 自宅医療の方 | ●医療機関への相談(ご自宅で人工呼吸器等の医療機器をご使用されている方) |

| 魚などのペットの飼育 | ●イケスに分散もしくは、電池式エアーポンプの用意 |

| 飲食 | ●人数分の飲料水や汲み置きの準備 |

また、丸紅新電力によると、夏場に「照明・空調・OA機器」の節電を実施した場合、オフィスビルの建物全体で、2,4~4,1%の節電効果が表れるという結果がでています。%

一見すると、「わずかな数字であれば大きな効果はない」という、印象を持たれる方は多いでしょう。

しかし、オフィスビル1棟の電力消費量は非常に大きいため、たった1%の節電効果でもビルの規模によっては、数百世帯分の1日の電力使用量に匹敵するケースもあります。

■参考:丸紅新電力

警報あとにできること

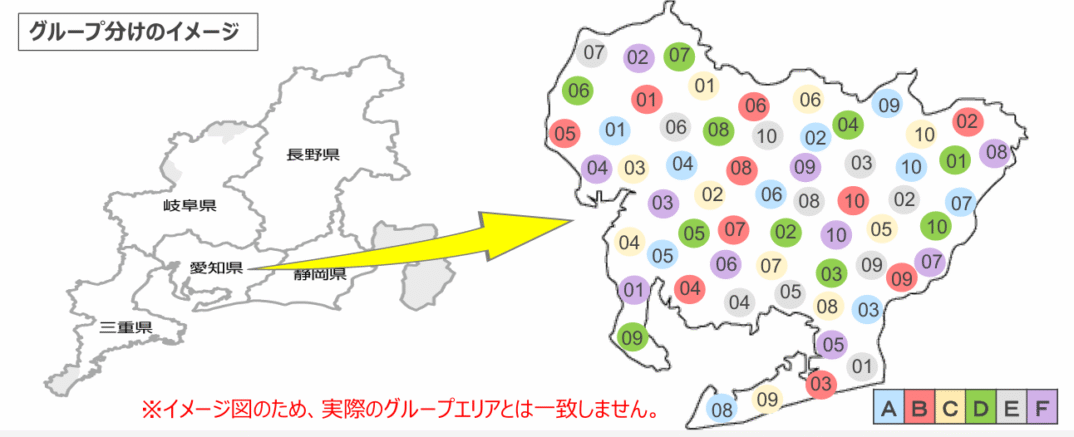

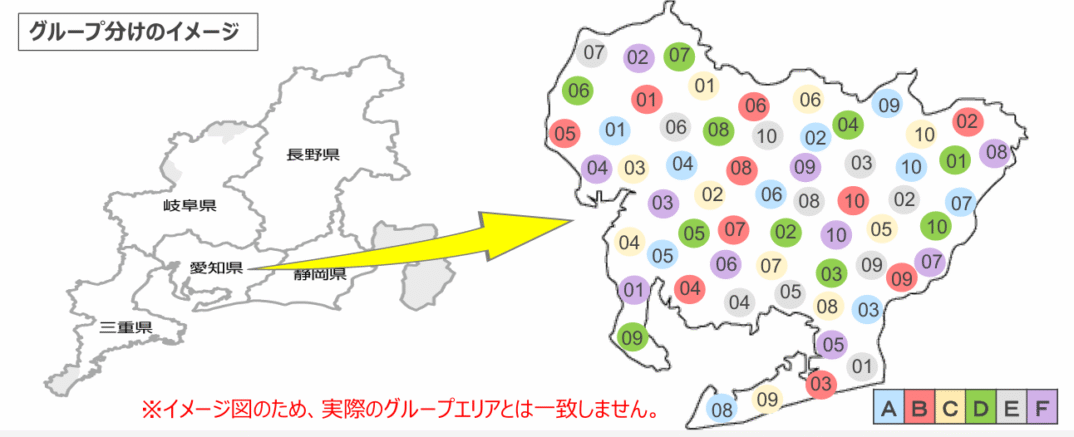

計画停電の自分のグループを知る

各使用の電力会社のHPやSNS・報道機関でグループ分けを確認

計画停電を実施する場合、*各グループに細分化され、8:30~21:00の間で約2時間程度の停電が行われます。

*グループ数は、各電力会社に応じて異なり、地域によって偏りがでないよう調整されています。

ご自宅の「供給地点特定番号」が事前にわかるとスムーズに検索できます。

計画停電に参加する

当日の電力需給状況により、各時間帯の中で2時間程度の計画停電が実施されます。

※予定していた時間よりも早めに終了(実施取り消し)の可能性もあり。

- 第1時間帯 8:30~11:00

- 第2時間帯 10:30〜13:00

- 第3時間帯 12:30〜15:00

- 第4時間帯 14:30〜17:00

- 第5時間帯 16:30〜19:00

- 第6時間帯 18:30〜21:00

停電時はただ復旧を待つのではなく、限られた状況の中で「できる工夫」を重ねることが、安心と安全を守る第一歩です。

| 場所&項目 | 節電&準備 |

|---|---|

| 火災防止関連 | ●アイロン・ドライヤー・ヒーターなどの電熱器具・ハンドミキサー・電気ドリル/ノコギリ装置のなどのプラグをコンセントから抜く |

| 空調 | ●うちわ・保冷剤・カイロの活用 ●窓を開けた換気 |

| ビル・マンション・商業施設内 | ●エレベーター、自動ドア、オートロック、立体駐車場などの利用を控える |

| 外出時(信号機) | ●徒歩や車両でご移動中の場合は、周囲への配慮・注意を怠らない |

| 外出時(戸締り) | ●分電盤のブレーカーを切る ●防犯カメラが使えないため戸締りを入念に行う |

まとめ|今後の電力供給と私たちにできること

私たちの暮らしは、あらゆる身近な場面で電力によって支えられています。

ですが、電力の「ひっ迫」、さらには「警報」と聞くと、専門用語で難しそうなイメージ…と想像しがち。

しかし実際には、「電力ひっ迫」は決して難しくもなく、遠い話でもありません。

「自然災害による発電設備の停止」・「定期的な発電所のメンテナンス」・「季節の変化による暖房需要の急増、」など、ほんの少しの要因が重なるだけで、電力の供給バランスは一気に崩れてしまうのです。

私たち一人ひとりの、電気に対する知見と行動が電力の安定を支える大きな力となるのです。

記事の内容をもう一度振り返ります。

- 【電力供給の順序】

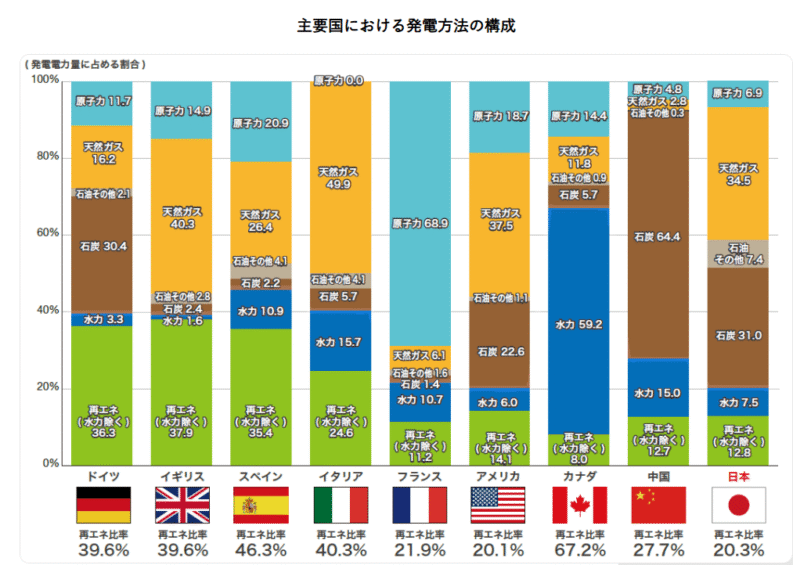

発電→送電→変電所→配電→お届け先へ到着 - 【主な発電方法】

太陽光発電・水力発電・風力発電・原子力発電・火力発電 - 日本は、繰り返し使える資源である再生可能エネルギー源(太陽光、水、風など)が他国と比べて少ない比率

- 電力発電所の計画外停止や、保守点検、気候変動のタイミングが重なり、

「電力消費量>電力供給量」の状況が起こると、電力供給のひっ迫が生じる

- 「注意報」:広域予備率が3%~5%

- 「警報」:広域予備率が3%を下回る

- 広域予備率

電力が今どれくらい十分に充足しているかを表す数字(バロメーター)のこと

- 広域予備率

広域予備率Web公表システム

地域ごとの広域予備率を30分ごとのリアルタイムで確認可能 - 電力の需要ピーク・使用率ピーク・本日の電力使用状況

でんき予報|東京電力パワーグリッド株式会社|東京電力ホールディングス株式会社

「安定的(92%未満)」「厳しい(92%以上97%未満)」「非常に厳しい(97%以上)」という、3段階の区分で、本日分~翌々日分までの電力見通し確認が可能

- 計画停電の自分のグループを知る

を控えておくとスムーズ - 計画停電に参加する

- 停電時にできることから逆算し、日常生活でなにを節電・準備するべきかを考える

▼電力供給に関してもっと知りたい方は、こちらの記事もおススメです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント