読者さま

読者さまパート帰りにゲリラ豪雨に遭って大変だった。河も近いし心配。

近年、ゲリラ豪雨による被害が深刻化してきました。

突然の雨で道路が川のようになったり、家の前まで水が押し寄せたり……。

国土交通省は、こうした被害を少しでも減らすための対策を全国で進めています。

どんな工夫がされているのか、私たちの生活にも関係の深い取り組みを見てみましょう。

この記事では国土交通省が実施している対策や、各家庭でできる備えについて分かりやすく解説していきます。

- ゲリラ豪雨が発生する原因

- 国土交通省が実施している対策

- 自治体や地域の取り組み

- 家庭でできる豪雨対策

国・自治体・家庭での対策を知り、いざというときのために準備しておきましょう。

ゲリラ豪雨とは?発生の仕組みと近年の傾向

ゲリラ豪雨とは?

ゲリラ豪雨とは、短時間に狭い範囲で猛烈に雨が降る現象のことです。

正式な気象用語ではありませんが、突然発生して予測が難しく、まるで“ゲリラ戦”のように急襲してくることからこの名称で呼ばれています。

数十分のうちに50ミリ以上の雨が降り、道路が冠水したり、地下街に水が流れ込んだりすることがあります。

ゲリラ豪雨はなぜ起きるの?

ゲリラ豪雨は地表の気温が高いと起こりやすい傾向があります。

強い日差しで地面が熱せられると、あたたかい空気は軽いためどんどん上へ行き上昇気流となります。

上昇気流が水蒸気も一緒に上へ運び、上空では短時間で巨大な雲ができるのです。

この水分を大量に含んだ積乱雲が一気に崩れると猛烈な雨になります。

地球温暖化とゲリラ豪雨

近年ゲリラ豪雨が増えたのは、地球温暖化によって気温が上がり、空気中に含まれる水蒸気の量が増えたからです。

また都市部ではアスファルトや建物が熱をため込みやすく、常にガスなどを排出している影響でゲリラ豪雨が発生しやすくなっています。

国土交通省が進めるゲリラ豪雨対策

この章では国土交通省が実施している対策について紹介していきます。

河川整備と治水インフラの強化

国土交通省は、想定外の大雨にも対応できるように全国で河川の整備と「流域治水(りゅういきちすい)」に基づいた対策を進めています。

流域治水とは??

河川だけでなく、地域全体で水害を防ぐことです。

山、川、街など水が流れ込む範囲全体で水を分け合って受け止める仕組みです。

一か所に水が集中するとすぐに氾濫してしまいます。

そうならないよう水を分散させているのです。

河川の整備

過去の雨量に基づいた整備ではなく、気候変動を考慮した時間雨量100ミリの豪雨にも耐えられるよう堤防の強化・かさ上げを進めています。

洪水時に決壊しないように、老朽化した堤防を補強。

流れの早い区間では防護壁の補修も行っています。

遊水地(ゆうすいち)の整備

遊水地とは??

水が河川に一気に流れ込まないよう水を貯める場所のことです。

例えば校庭や公園を利用します。

一時的に遊水地に水を貯めて河川の氾濫を防ぎます。

遊水地は低い場所に作られていることが多く、自然と水が流れ込むようになっているのです。

放水路・地下河川の整備

大阪や東京などの都市部では地下に水を逃がす巨大なトンネルを建設しています。

代表例:埼玉県の「首都圏外郭放水路」

ダムの再編・事前放流の運用

既存のダムを使ったゲリラ豪雨対策も実施しています。

ダムの壁を高く改修し貯水量を増やしたり、雨の予測に合わせて事前に水を流し、豪雨時の貯水力を確保しています。

都市部の雨水処理システムの強化

ゲリラ豪雨の多くは都市を直撃します。

そこで都市構造そのものに「雨を貯める・逃がす仕組み」を進めています。

- 東京都や大阪などの都市で地下に巨大な雨水トンネルを整備

下水道に流れ込む雨水を一時的に貯めて、時間をかけて排出します。 - 公園・校庭・駐車場などを遊水地として活用する

雨水を分散させます。 - コンクリートやアスファルトは水を吸収しないため、緑地を増やし、自然の吸水力を利用した都市設計を支援

国・自治体・住民の連携による地域防災

国土交通省は市民への情報共有や、避難意識の向上も重視しています。

「行政が守る」から「みんなで守る」へ。

流域ごとに共に備える仕組みを整えています。

- 洪水ハザードマップの作成

自治体と協力して、最新の浸水想定を地図に反映。 - 「川の防災情報」システムの運用

全国の河川水位や雨量をリアルタイムで公開。 - 気象庁・自治体との連携強化

豪雨予報や避難情報を速やかに共有し、避難判断をサポート。

地域ごとでの避難訓練の実施や防災意識の呼びかけ。

自治体・地域で進む取り組み事例

私たちにより身近な自治体はどのような取り組みをしているのでしょうか。

透水性舗装の導入

透水性舗装とは、水が通るすき間のある舗装材(レンガやコンクリート)のことです。

通常コンクリートやアスファルトは密度が高く、水を通しません。

そのため都市でゲリラ豪雨が起こると水が一気に河川に流れ込んでしまいます。

それを防ぐため、あえてすき間を作り地下に水を逃がすよう作られます。

地域防災マップや避難訓練の活用

自治体が地域ごとにハザードマップを作成しています。

ハザードマップを確認しながら自宅やお子さんの通学路が安全か、どのルートでどこに避難するのが適切かをチェックしておきましょう。

また、避難訓練を実施している自治体もあります。

参加することで避難場所までのルートを実際にたどることができ、避難場所を確認することができます。

近年、自宅でできるオンライン避難訓練にも注目が集まっています。

オンライン避難訓練では以下のような取り組みが可能です。

- 災害発生の想定動画や地図を見ながら「どこに動くか」「どう避難するか」を考える

- 自宅の中で安全な場所と、倒れそうな家具を確認する

- 防災アプリで安否登録をしてみる

避難訓練は、いざというときに自分で動ける力をつけることが目的です。

なかなか集まりには行けないという方も、災害時のシミュレーションやアプリの登録などで備えましょう。

子供や高齢者を守る地域ネットワーク

自治体によっては、高齢者や小さな子供がいるなど自力での避難が難しい方のために「助け合いマップ」を作成しています。

「助け合いマップ」により支援が必要な人と支援できる人が見える化されています。

さらに災害時の危険個所や、炊き出しの場所などの記載もあるため、避難に不安がある方は確認しておきましょう。

※すべての自治体が作成しているわけではありません。

家庭でできるゲリラ豪雨対策

この章では各家庭でできる対策について紹介します。

自宅周りの排水チェックと手入れ

ゲリラ豪雨のときは、雨が一気に流れ込むので「水の通り道」を整えておくことが大事です。

自宅周辺の排水溝や駐車場の溝などを確認し、落ち葉や泥が詰まっていないか確認しましょう。

梅雨の前や台風前など定期的に確認しておくと効果的です。

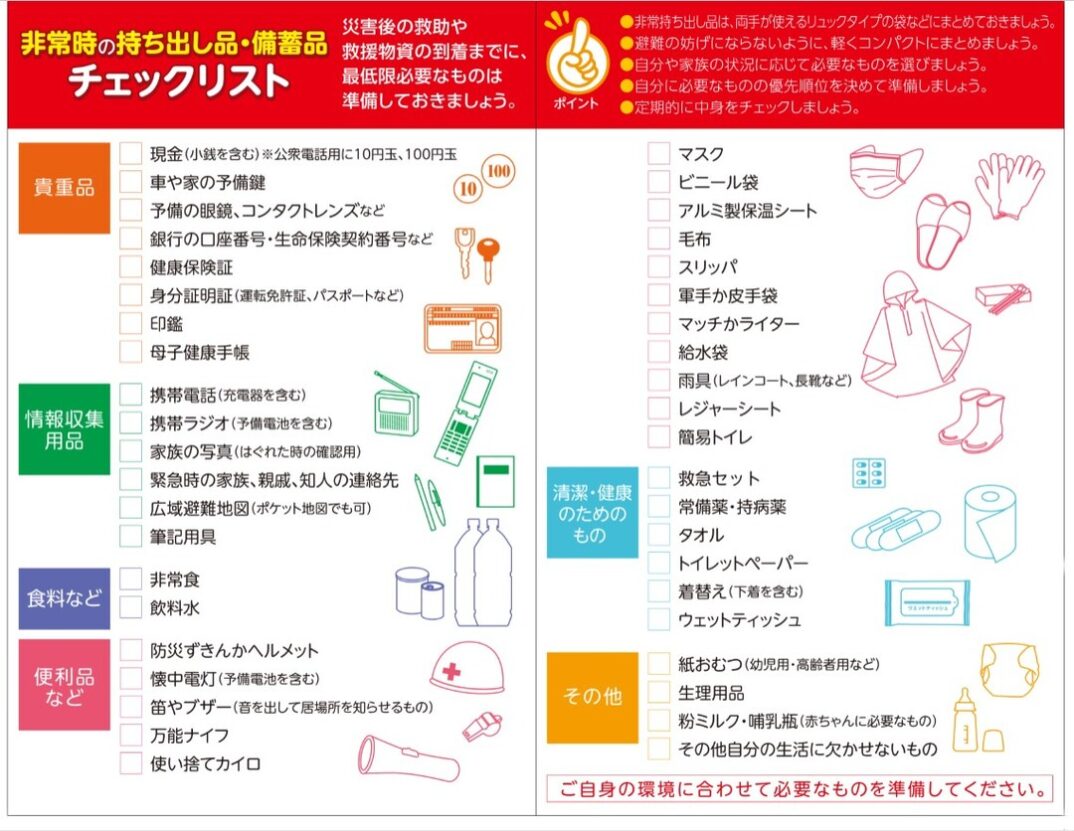

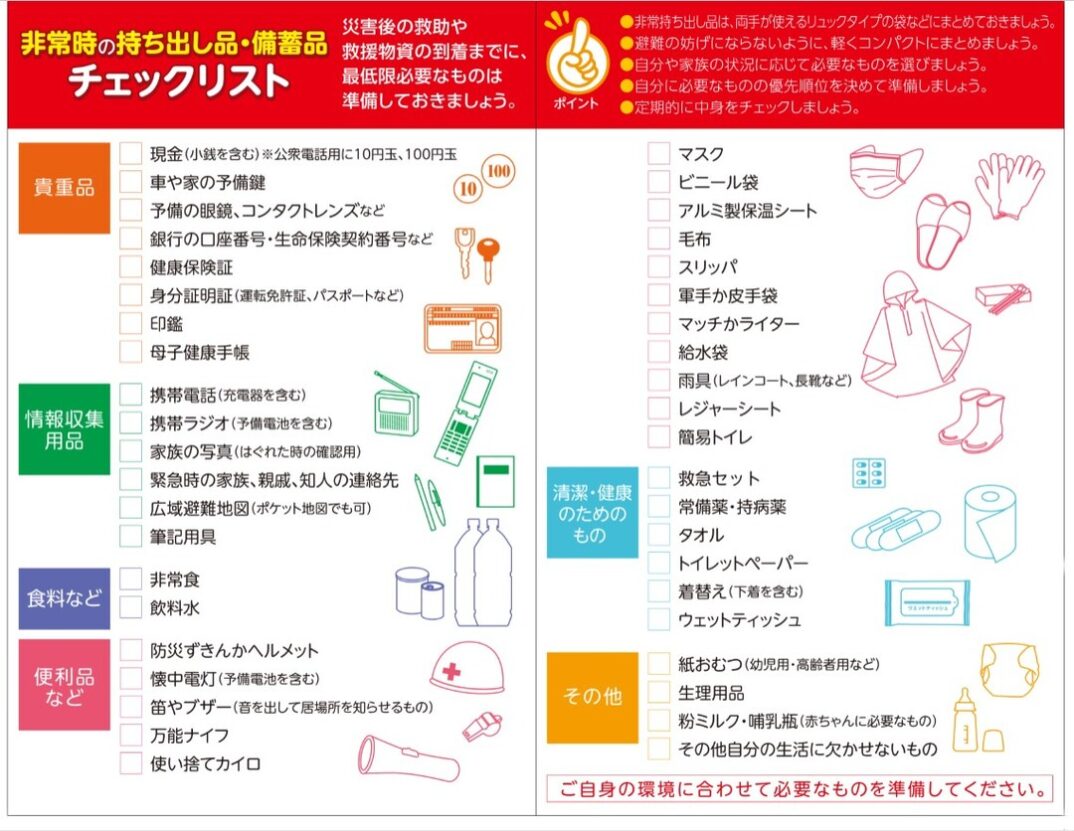

防災グッズ・備蓄品の見直し

急な停電や断水に備えて、最低限のものは確保しておくことが大切です。

「これだけ持っていけば安心」と思えるような防災バッグを用意しておきましょう。

期限切れの食料や電池がないか、年に1度は点検しておきましょう。

豪雨時の避難と家族の連絡方法

ゲリラ豪雨は「気づいたら浸水していた」ということもあるので、慌てないよう行動の順番を決めておきましょう。

- 雨が強くなったら、テレビや防災アプリで警報を確認

- 浸水しているときは無理に外に出ず、2階やなるべく高い場所へ避難する

- 家族と連絡が取れないときの集合場所を決めておく

公園や学校に集合するなど

自宅周りのなるべく高い建物をチェックしたり、家族で話し合うなど、一人一人の対策が重要です。

特に道が冠水しているときは、地面に穴があいていても気づきにくいため非常に危険です。

やみくもに外に出るのではなく、情報をしっかり確認し、落ち着いて行動しましょう。

スマホの防災アプリは事前に登録を!

まとめ|国と家族が一体で進める防災意識

この記事ではゲリラ豪雨への国土交通省の対策と家庭での備えについて紹介しました。

国土交通省は「流域治水」という水を分散させる仕組みを基本に以下に取り組んでいます。

- 河川の改修

- 遊水地の整備

- ダムの再編と利用

- 市民へ防犯意識向上の呼びかけ

- 各自治体への活動支援(避難訓練・ハザードマップ作成)

国の対策も重要ですが、各自治体や家庭での備えも大切です。

- 避難場所・避難経路の確認

- 地域ネットワーク「助け合いマップ」などの活用

- 防災アプリの登録

各家庭では以下の対策を実施してみてください。

- 自宅周辺のメンテナンス(水の通り道を確保)

- 防災グッズを用意

- 家族の連絡方法や集合場所を決めておく

国、自治体、市民が協力することで被害を最小限にすことができます。

家庭での備えなど取り組みやすいところからぜひ実施してください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント