読者さま

読者さまマイナ保険証ってどれくらいは人が使っているの?

もってないんだけど…どうなるのかしら…

最近、マイナ保険証の案内をよく目にしませんか?

でも、実際どのくらいの人が使っているのでしょうか?

もってない、使ったことのない人はこれからどうなるのか気になりますよね。

この記事では、マイナ保険証の普及率、もってないとどうなるのかをやさしく解説します。

マイナ保険証とは?基本をわかりやすく解説

マイナ保険証ってよく耳にするけど、よくわからないわ……

マイナンバーカードとは、どうちがうの?

マイナンバーカードは、住民からの申請により無料で交付される顔写真付きのカードで、本人確認書類として利用できます。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証利用登録して、医療機関・薬局で健康保険証として利用することです。

マイナ保険証を利用できる医療機関やサービス

利用できる医療機関については、厚生労働省の医療機関リストにて確認できます。

一部の例外(医師が高齢のため診療報酬明細書を手書きで対応している等)を除き、保険診療を行う医療機関・薬局は、マイナンバーカードによる受付が義務づけられています。

ほとんどの医療機関で使えそうですね

どうして導入されたの?その理由

1 医療情報の共有による質の高い医療の実現

2 高額医療費の窓口支払いの免除

3 確定申告の医療費控除の簡素化

4 医療従事者の業務効率化

1 医療情報の共有による質の高い医療の実現

過去の受診歴や処方されたお薬、特定健診の結果は、本人の同意があれば医師や薬剤師と共有できます。

そのおかげで、旅行先や引っ越し先など、初めて受診する病院や薬局でも安心です。

- 同じ薬が重ねて処方されるのを防げる

- 飲み合わせが悪い薬を避けられる

といったメリットがあり、より良い医療を受けやすくなります。

救急搬送時や避難時などにも、役に立ちそうですね。

2 高額医療費の窓口支払いの免除

支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。

しかし、マイナ保険証を利用すれば、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

申請の必要もないし、一時的に支払う必要もないんです。

3 確定申告の医療費控除の簡素化

マイナポータルとe-Taxを連携すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得して、確定申告書に自動入力することができます。

医療費の領収証を管理・保管する必要がありません。

4 医療従事者の業務効率化

これまでの健康保険証では、健康保険証の内容を事務職員が手入力し、資格情報の確認を目視で行っており、時間がかかるだけでなく、誤記リスクがありました。

しかし、マイナ保険証で受付をすれば、資格情報などを自動取得することができ、事務職員の負担軽減、誤記リスクも減らすことができます。

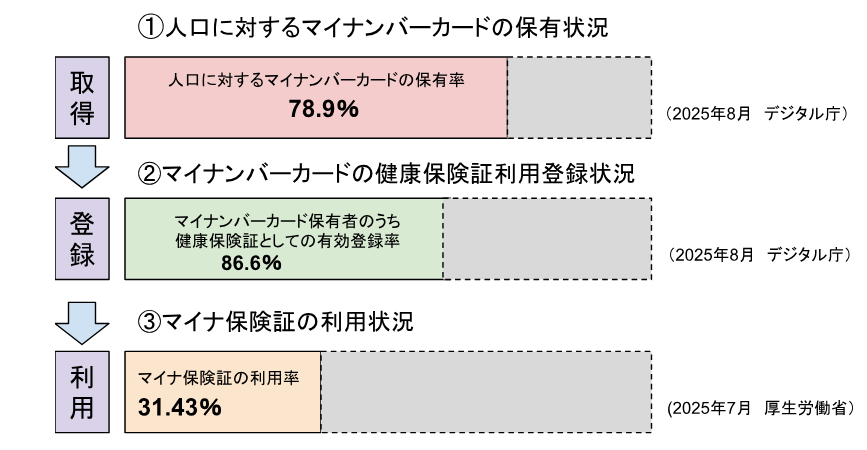

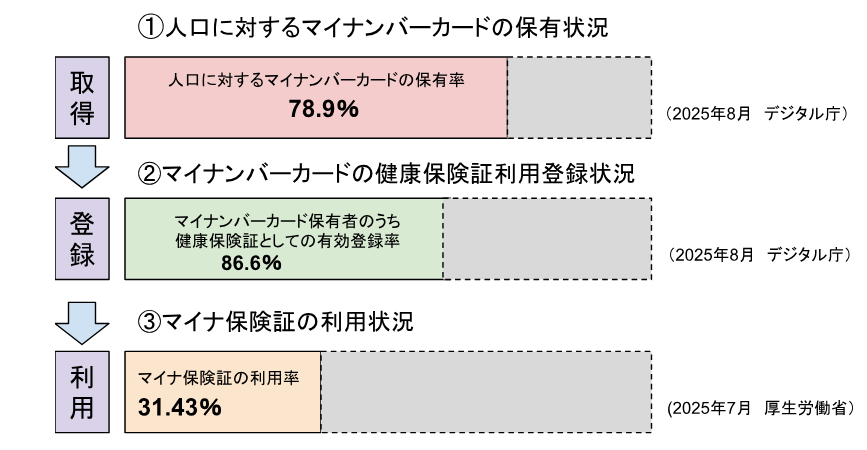

全国の普及率状況をデータチェック

どれくらいの人が利用しているの?

マイナ保険証はマイナンバーカードが必要です。

人口の約8割がマイナンバーカードを持っており、そのうち約9割が健康保険証として利用できる状態です。

しかし、マイナ保険証として利用している人は、約3割しかいないのが現状です。

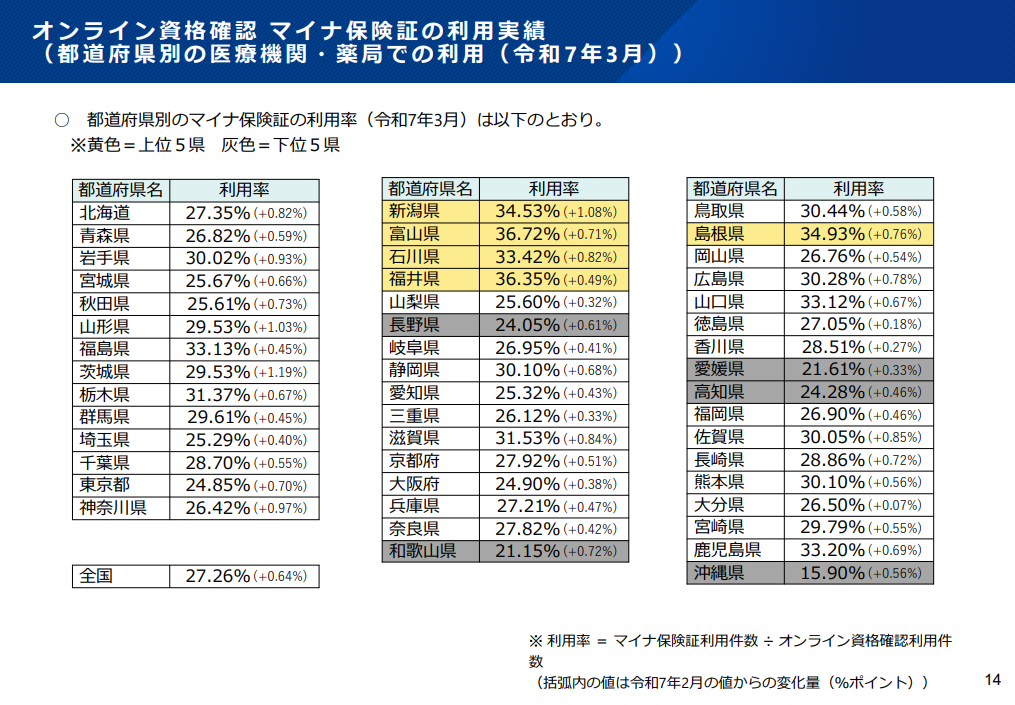

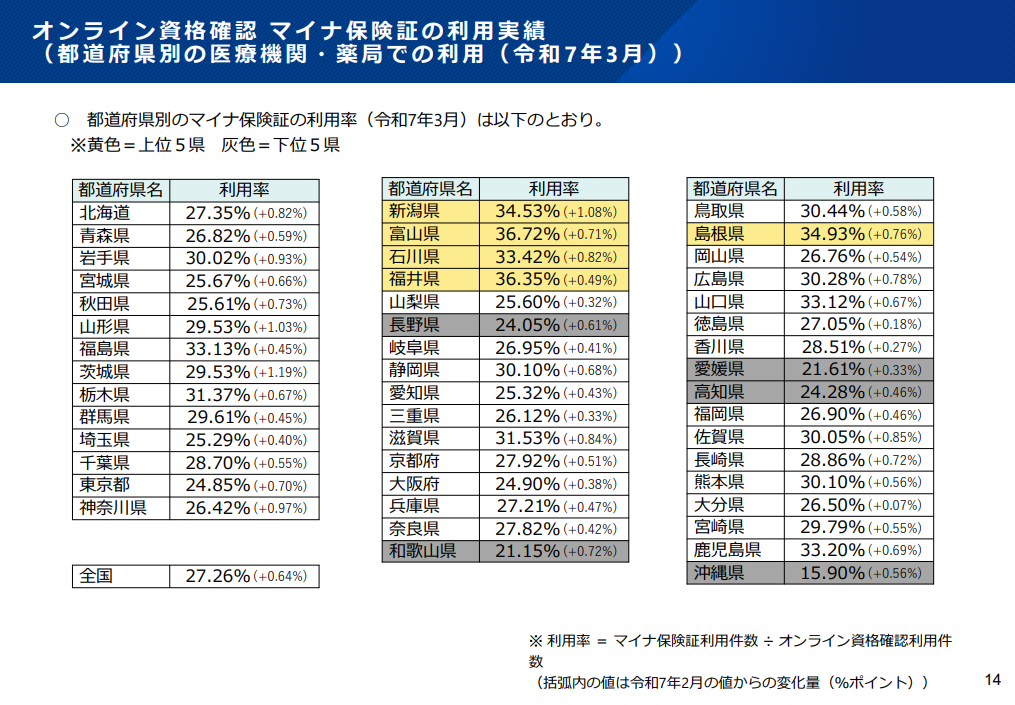

都道府県ごとの普及のちがい

都道府県ごとのちがいを見てみましょう。

マイナンバーカード保有率1位は宮崎県

マイナ保険証利用率は1位富山県

マイナンバーカード保有率、利用率ワースト1位は沖縄県でした。

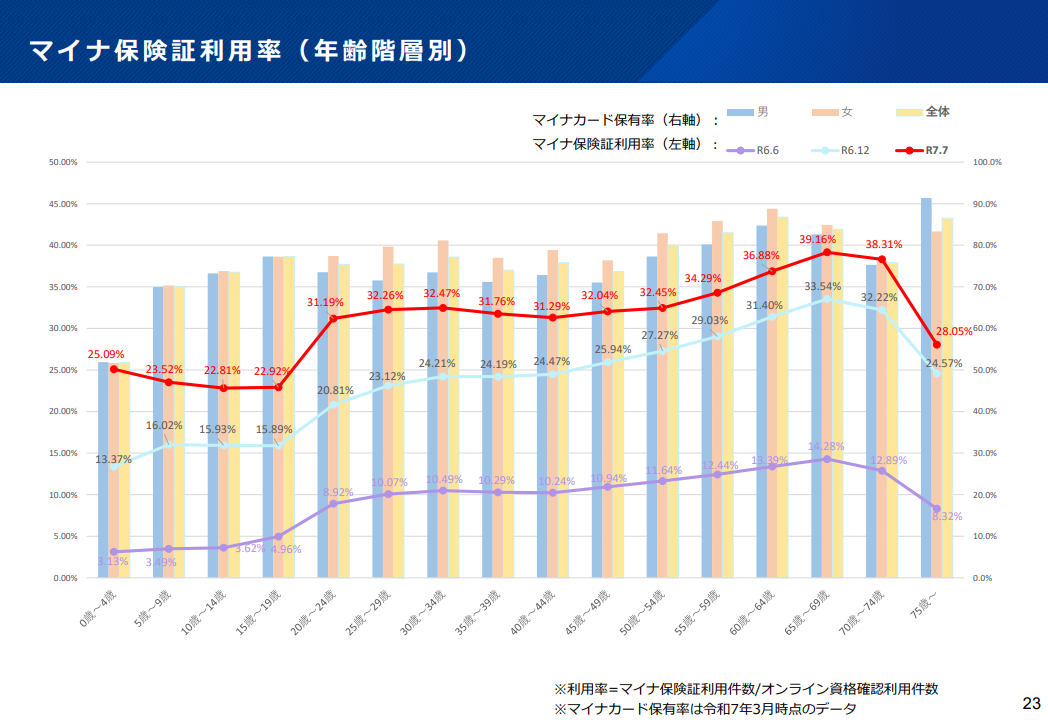

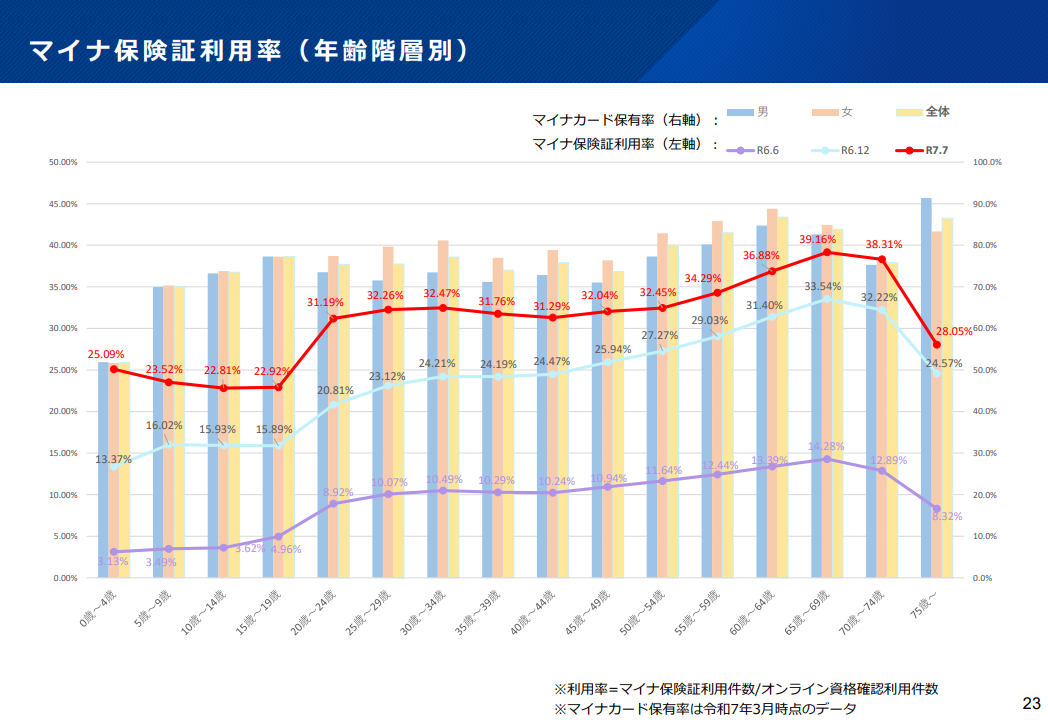

年代別にどんな傾向があるの?

実際に医療機関でマイナ保険証を利用している年代について見てみましょう。

年代別では、60歳代の利用が多く、10歳代の利用が少ない傾向です。

これは、医療機関を利用する頻度のちがいが関係しています。

0~4歳は、令和7年は令和6年より約8倍増えており、マイナンバーカードを持っている赤ちゃんが増えています。

普及が進まない理由とこれからの課題

利用している人がすくないのはなぜ?

トラブルや不具合の事例について

2021年10月より本格運用が始まったマイナ保険証ですが、やはりトラブルや不具合もあります。

どんなものがあるのか見ていきましょう。

- 機器の不具合、通信回線も不具合、サーバーダウンなど、ハード面でのトラブル(落雷、停電も)

- 保険者の登録している氏名が、コンピューターの文字入力ソフトに登録されていない文字の場合、システムで表示できないため、黒丸に変換される。受診に問題はないが、氏名確認が行われることもある。

- 転職等で医療保険の資格変更があった場合、新しい保険証が手元に届くまで、一定の期間要していたのと同様に、データ登録まで一定の期間を要すため、その間に医療機関等でオンライン資格確認を利用すると、資格情報無効となってしまう

システムの不具合を解消し、信頼を回復することが、今後の課題といえます。

高齢者が利用するときのハードル

マイナ保険証は便利な一方で、高齢者が利用するにはいくつかの壁があります。よく耳にするハードルについて見ていきましょう。

- マイナンバーカードを持っていても、健康保険証として利用するには利用登録が必要です。

- 利用登録にはさまざまな方法がありますが、デジタルが苦手な高齢者が多く、対応が難しいという声が多く聞かれます。

- 高齢者だけではないですが、本人確認書類となる個人情報の載ったマイナンバーカードを紛失する不安、持ち歩く不安を感じる方も多くみえます。

高齢者だけでなく、デジタルに苦手なひとへのサポートがマイナ保険証普及へのカギとなります。

セキュリティや個人情報が心配

マイナ保険証を利用して、個人情報は大丈夫?

だれに何を知られてしまうの?

多くのひとが、個人情報が漏れてしまう不安から、マイナ保険証の利用していないといわれています。

しかし、マイナンバーカードのICチップには、保険証情報や医療情報は入っていません。

保険証利用で病名が伝わることはありません。

本人の同意がある場合のみ、24時間以内に限り、直近5年間の過去の診療情報(受診歴、医療機関名、受診年月日)、薬剤情報(薬剤名、使用量、調剤年月日)、過去の特定健診結果を医療機関、薬局、本人が閲覧できます。

心配であれば、すべて「同意しない」を選択しましょう。同意しなくても保険診療は受けられます。

また、医療機関、薬局の窓口職員がマイナンバーカードを預かったり、操作することはありません。

マイナ保険証のメリットとデメリットについて

マイナ保険証のことはよくわかったけど、メリットとデメリットを知っておきたい。

利用者のメリットとは?

マイナ保険証で受診すると、従来の保険証での受診時より、初診料が20円、再診料が10円安くなります。

高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を利用していれば、一時的に自己負担したり、役所での限度額適用認定証の書類手続きをする必要がありません。

デメリットや注意点について

マイナ保険証を利用するには、病院や薬局がオンライン資格確認の機器を導入している必要があります。

導入していても、機器が不具合などで使えない場合、資格確認書が必要となります。

これからの見通しと利用者が押さえておきたいポイント

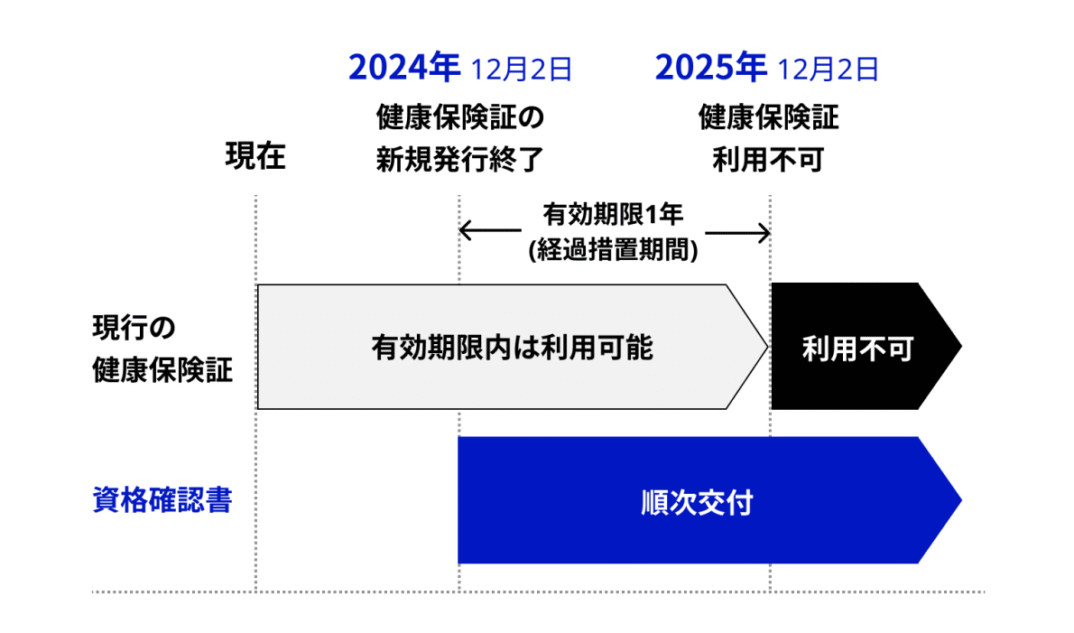

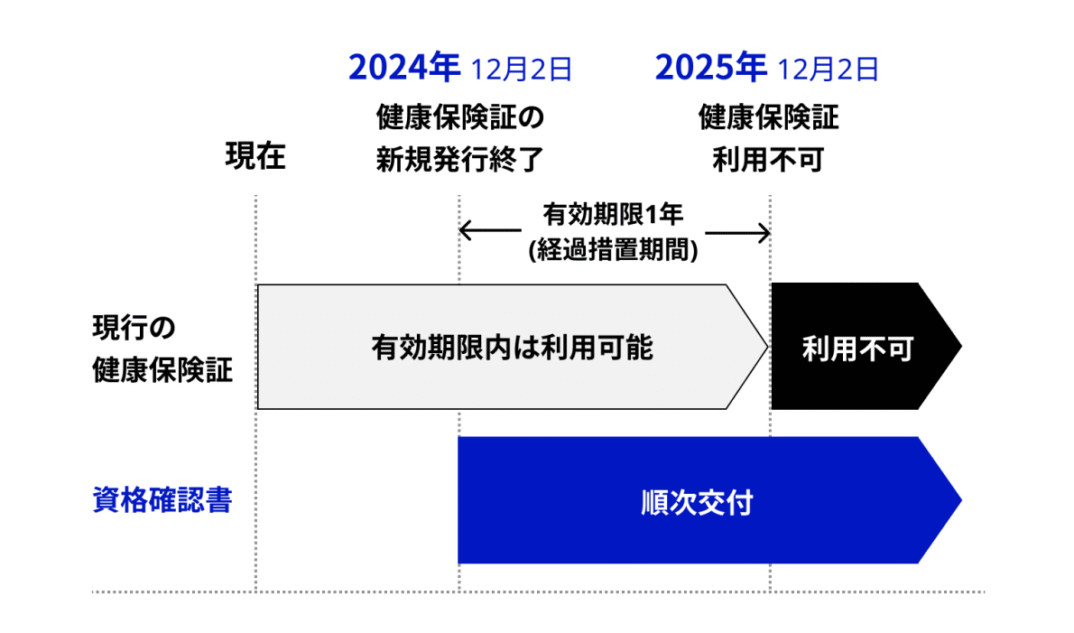

従来の健康保険証が今後どうなっていくのか見ていきましょう。

健康保険証はいつまで使える?

今、持っている健康保険証は使えなくなるの?どうしたらいいの?

従来の健康保険証は記載されている有効期限までは利用できますが、有効期限が記載がない保険証は2025年12月2日以降は利用できません。

医療機関等の受診にはマイナ保険証または自宅に送られてくる資格確認書が必要となります。

みんなが使いやすくなるための取り組み

忙しくて、マイナンバーカードを作るために役所へいけない……。役所が遠い……。施設入所中で……。など、マイナンバーカードを作りたくても作れない方もいらっしゃいますよね?

じつは、マイナンバーカード出張申請サポートを行っている地方自治体もあるんです!

出張申請サポートでは、マイナンバーカードの申請だけでなく、マイナ保険証の利用登録サポートもしてくれます。

個人対象ではありませんが、団体、もしくは郵便局、商業施設等で行っていることもあります。

お住まいの自治体ホームページや役所へ問い合わせをしてみてください。

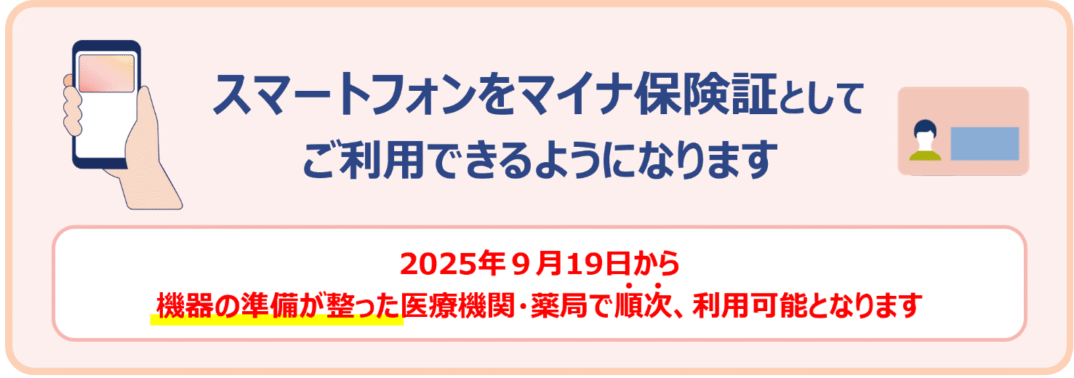

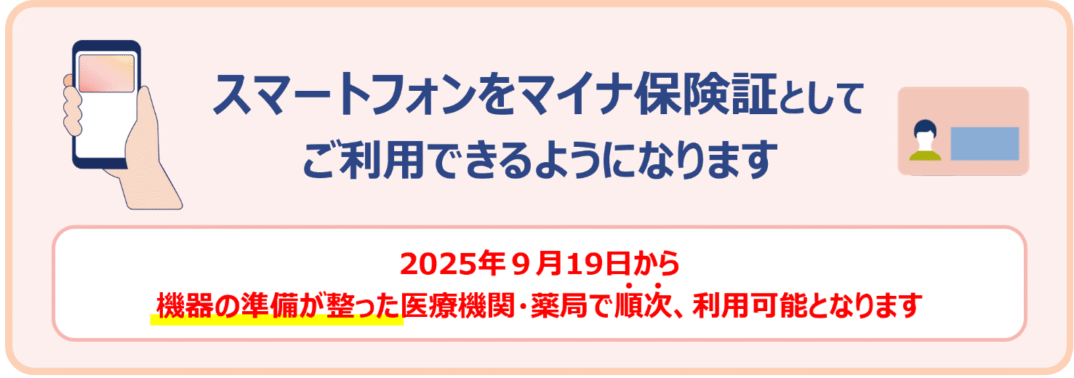

健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局で利用できるようになります。

こちらはまだ始まったばかりです。これから注目ですね!

マイナ保険証を使うための準備のポイント

マイナンバーカードの申請などマイナンバーカードのことは、マイナンバーカード総合サイトの利用が便利です。

マイナンバーカードをなくした時の対処もわかります。

マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。

利用登録については、厚生労働省のサイトがわかりやすくおすすめです!

スマホやセブン銀行ATMでの操作が心配のかたは、医療機関・薬局の受付で利用登録するのがおすすめです。

マイナ保険証の普及率とこれからの流れ!まとめ

この記事では、マイナ保険証をどのくらいの人が利用し、今後どうなっていくのかを解説しました。

- 約9割の人がマイナ保険証の利用登録をしているが、マイナ保険証を利用している人は約3割程度

- マイナンバーカード保有率1位は宮崎県 マイナ保険証利用率は1位富山県

- 利用者の年代別では、60歳代の利用が多く、10歳代の利用が少ない傾向

2015年12月2日以降は従来の健康保険証が使用できなくなります。それにともない、マイナ保険証の普及率は高くなると予測されています。

マイナ保険証を利用することで、個人情報が心配という方は、「情報提供に同意しない」を選択すれば情報が共有されることなく、保険診療を受けることができます。

2025年9月19日からは、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるサービスも始まっています。

マイナ保険証、資格確認書、スマートフォンのマイナ保険証、

メリットとデメリットを知り、自分の生活にあったものを選び有効に利用していきたいですね。

マイナ保険証の利用登録について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント