いつやってくるか分からない自然災害。

近年は東京でも、ゲリラ豪雨と呼ばれる突発的な大雨が頻発し、道路の冠水や浸水が相次いでいます。

読者さま

読者さま以前ゲリラ豪雨で自宅周辺が水浸しになって大変でした……でも、実際どこから対策を始めればいいのか分からない……

たしかに、対策の必要性は理解しても、備えるべきことが多すぎて、どこから手をつければいいのか迷ってしまいますね。

そこで本記事では、東京都内で増え続けるゲリラ豪雨への備えについて詳しく見ていきます。

東京都が実際に取り組んでいる対策から家庭でできる日常の備えや防災グッズの選び方も紹介。

さらに、家族を守る避難の工夫を、主婦目線でわかりやすく解説していきます。

- ゲリラ豪雨の仕組みと特徴

- 東京都によるゲリラ豪雨対策

- 自宅への浸水を防ぐ方法

- 備えておきたい防災グッズ

- 家族を守る安心・安全な避難方法

備えあれば憂いなし!小さな工夫と準備が、いざというときに大きな力になりますよ。

どうぞ最後までお読みくださいね。

ゲリラ豪雨とは?東京での発生傾向

ゲリラ豪雨という言葉はよく見聞きするけれど、実際にどのような現象なのでしょうか?

ここでは下記の3点を解説していきます。

- ゲリラ豪雨の仕組みと特徴

- 東京で増えている理由

- 最近の被害内容

ひとつずつ説明していきますね。

ゲリラ豪雨とは、どんな現象?

ゲリラ豪雨とは、局地的に短時間に猛烈な雨が降る現象のことで、時には雷や雹を伴うこともあります。

ついさっきまで晴れた青空が広がっていたのに、突如として分厚い雲が出現し、”バケツの水をひっくり返したような”大雨や雷雨に見舞われるー。

この現象がまさにゲリラ豪雨です。

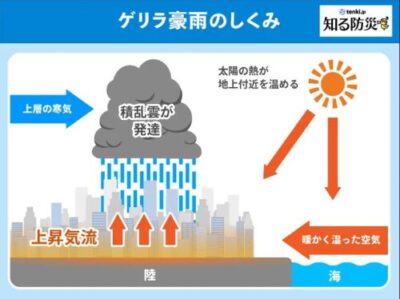

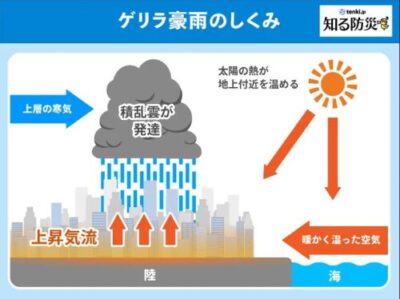

ゲリラ豪雨が起こる理由は、積乱雲の急速な発達です。

上の図のように、あたたかく湿った空気が上昇気流によって一気に上空へ運ばれ、冷やされることで積乱雲が急発達し、ゲリラ豪雨を引き起こします。

このことから、ゲリラ豪雨には以下の2点の特徴があげられます。

- 夏に発生しやすい:地表が熱され、上昇気流が強まりやすいため。

- 予測が難しい:積乱雲が急速に発達するため、発生のタイミングや場所の予想がつきにくい。

なぜ東京で増えているのか?

ゲリラ豪雨は、東京を中心とした都市部で発生しやすいとされています。

かつての東京は、河川や水路が縦横に張り巡らされ、水の都ともいえる環境をもっていました。

しかし、戦後の都市化により、その多くがコンクリートとアスファルトで覆われ、その結果、地表に熱がこもりやすく上昇気流が生まれやすくなりました。

これが、ヒートアイランド現象と呼ばれるものです。

また、埋め立てられた河川の跡地は低地で地盤が脆弱なため、冠水や浸水などの被害が起きる一因にもなっています。

東京都内での被害例

ここで、直近の東京で発生したゲリラ豪雨の被害事例を振り返ってみます。

2025年9月発生

東京などでゲリラ雷雨 冠水被害や停電が多発 交通や生活に大きな影響

今日11日(木)は関東南部でゲリラ雷雨が発生。関東南部を中心に天気が急変し、一部では記録的な大雨となりました。生活や交通への影響も大きくなっています。

2025-09-11 18:09

引用:ウェザーニュース

2024年8月発生

記録的短時間大雨情報 マンホールから水が噴き出す

記録的短時間大雨情報…関東などで相次ぐ 各地で冠水…マンホールから水が吹き出す 帰宅時間直撃…新宿駅構内では滝のような雨漏りも【news23】

ここでは、東京で急増するゲリラ豪雨の現象、仕組み、そして東京で発生する理由をお伝えしました。

直近のゲリラ豪雨では、マンホールから水が吹き出すなど、普段の生活では考えられないような被害が発生したことがわかりましたね。

ゲリラ豪雨がどんな現象で、なぜ東京で起こるのか、よく理解できました!最近は1年に1回はゲリラ豪雨によって甚大な被害が出ていることになりますね……しっかり対策をしておかないと!

ゲリラ豪雨の現象がよくわかりましたね!

たしかに、1年に1回といえば、いつ起きてもおかしくない災害です。

次のパートでは、東京都による具体的な対策を紹介していきます!

東京都が取り組むゲリラ豪雨対策

東京都では近年頻発しているゲリラ豪雨による水害に対応するため、「東京都豪雨対策アクションプラン」として、様々な対策に取り組んでいます。

特に注目したいのが、都市インフラの整備と住民への情報提供体制の強化です。

ここでは主な取り組みを3つ紹介します。

- 調節池・分水路の整備

- 下水道施設の改良

- アプリを使った情報提供の強化

ひとつずつ説明していきますね。

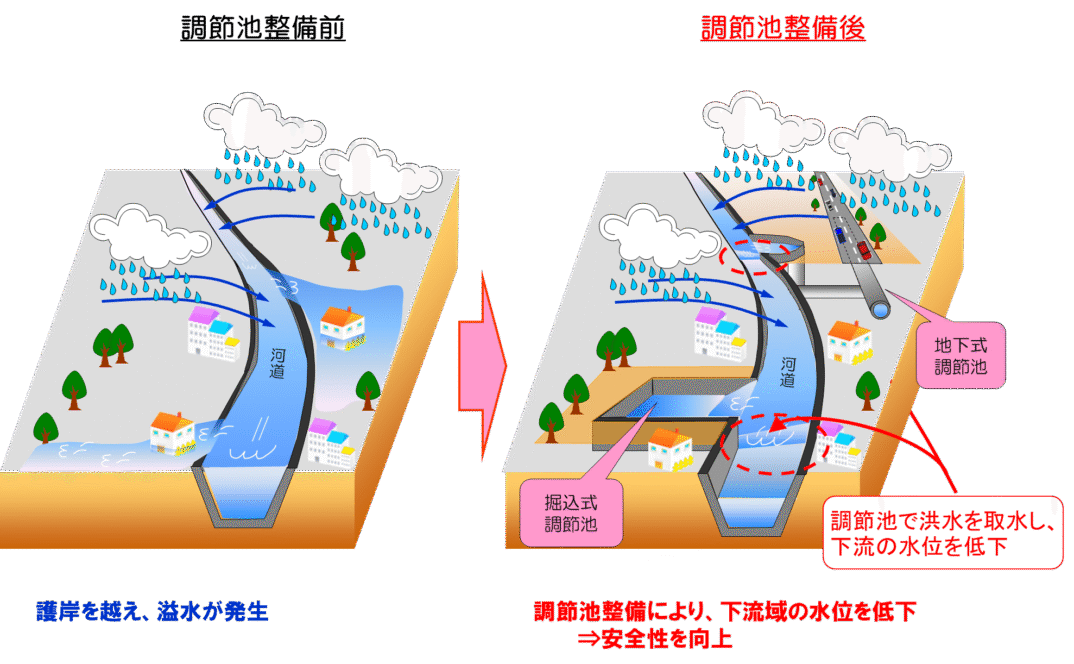

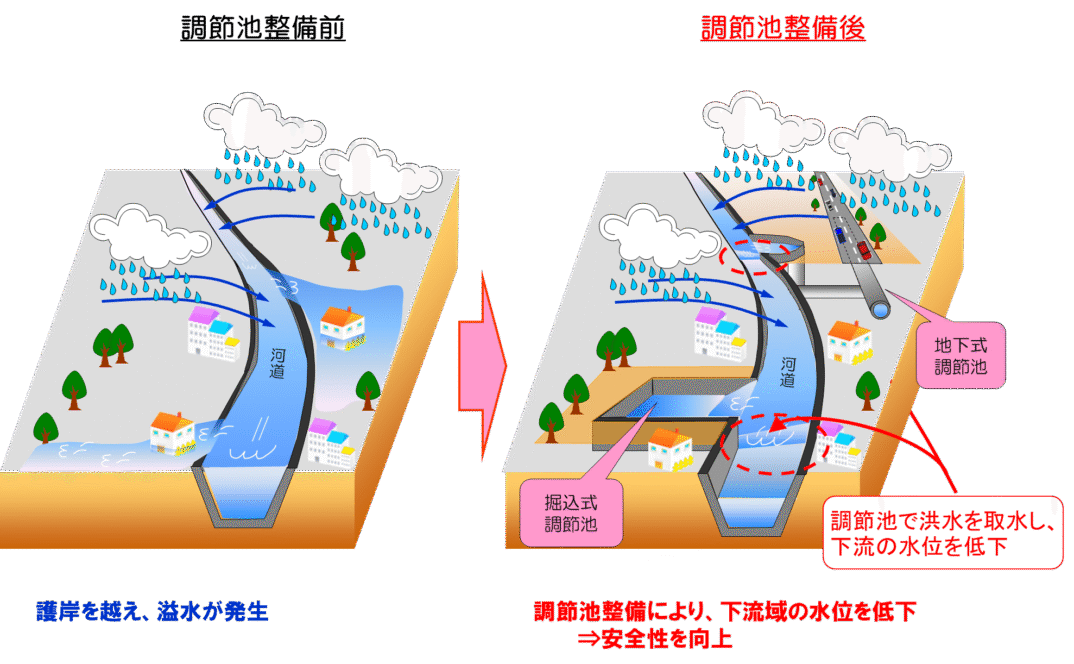

調節池・分水路の整備

川沿いにもビルや住宅が立ち並ぶ都心では、ゲリラ豪雨によって河川がひとたび氾濫すると、浸水被害が一気に拡大します。

そこで東京都では、洪水の一部を貯留する調整池や、別のルートに分けて流す分水路の整備を進めています。

たとえば、東京都中野区・杉並区にある神田川・環状七号線地下調節池。

2019年10月の「令和元年東日本台風」では、総貯留量54万トンのうちおよそ9割にあたる雨水を一時的に貯めこみました。

その結果、都心部への浸水を防いだといわれています。

現在も貯留量を拡大するための広域化工事が進められています。

下水道施設の改良

地面がコンクリートやアスファルトに覆われた都市部では、雨水が地面に浸み込みにくくなったことで下水道管への流量が増加し、下水道管があふれる被害が多発しています。

前のパートで見たマンホールから水が吹き出した事例も、下水道管の水圧が一気に上昇したことが原因です。

そこで東京都では、大規模な浸水の可能性がある地区を中心に、それぞれの地形に合わせながら、下水道管の新設や排水ポンプ場の高性能化を進めています。

これにより、ゲリラ豪雨時にも雨水の流れを確保して、適切に排水できるシステムの構築を目指しています。

アプリを使った情報提供の強化

東京都では上記のようなインフラ整備に加えて、都民の防災意識と災害時の行動を支援するため、情報ツールの提供にも注力しています。

そのひとつが、「東京都防災アプリ」です。

このアプリは、ゲリラ豪雨をはじめとする水害や地震、火災など、様々な災害に対応した情報と機能が集約されており、スマートフォンひとつで防災力を高めることができます。

| 主な機能 | 詳細 |

|---|---|

| 水害ハザードマップの閲覧 | 自宅や学校、職場周辺の浸水リスクを地図で確認でき、避難所の位置も表示されます |

| 「東京マイ・タイムライン」の作成支援 | チャット形式で避難行動を整理。家族構成や生活スタイルに合わせて避難計画が立てられます。 |

| 警報・避難情報の通知 | 気象庁と連携したリアルタイムの雨雲レーダーや警報通知もまとめて受信可能。地域ごとの避難指示もプッシュ通知で届きます。 |

| 防災知識の学習コンテンツ | 「東京防災」のデジタル版を収録。災害ごとの対策や備蓄品リスト、行動マニュアルをいつでも確認できます。 |

このパートでは、東京都が推進する「東京都豪雨対策アクションプラン」の主な内容を紹介しました。

しかし、大規模なインフラ整備と共に忘れてはならないのが、私たち一人ひとりの防災意識の向上と行動です。

東京都の対策がこんなに進んでいるとは知りませんでした!

都の整備のおかげで最小限の被害で済んだ例もありましたね。しかし、私たち一人ひとりの防災意識と行動も大切です。筆者も「東京都防災アプリ」をダウンロードして活用していますよ。

次のパートでは、自宅でできるゲリラ豪雨対策を紹介します。

家を守る!自宅でできるゲリラ豪雨対策

ゲリラ豪雨はいつ起きてもおかしくない、ごく身近に迫る水害ということがわかりましたね。

そこで、自分でできる備えとして真っ先に行いたいのが、「家を守る」ための点検と対策です。

ここでは、浸水のきっかけになりやすい下記の3か所をしっかりケアする方法をお伝えします。

- ベランダと排水口

- 窓と玄関

- 屋根と壁

ひとつずつ確認していきましょう。

ベランダ・排水口の点検と掃除

自宅への浸水は玄関から起こりやすいイメージですが、ベランダからも容赦なく発生します。

そこで最も重要な対策は、排水口の掃除です。

なぜなら、排水口が詰まると雨水の逃げ道がなく、ベランダが池のようになり自宅への浸水につながるからです。

以下を参考に排水口をキレイに保ちましょう。

| チェックポイント | 排水口にゴミや落ち葉、泥などが詰まっていないか |

| チェック頻度 | 洗濯時など、ベランダに出たタイミングでその都度行う 特に春先や秋の落ち葉の時期は注意 |

| 掃除に使うもの | 使い古しの歯ブラシや割りばし |

| 掃除の仕方 | 下のほうに押し込むと排水管が詰まって逆流の原因になるので、下から上に向かって掻きだす |

| 掃除後のチェック | 排水口から水を流してみて、スムーズに流れるか確認する |

窓やドアの浸水・強風対策

窓や玄関のドアの隙間からの浸水対策も必須です。

日ごろから雨風が入ってきていないか、意識的にチェックしておきましょう。

もし気になる場合は、専門業者さんに点検・修理を依頼するか、家庭用防災グッズを使った対策も有効です。

具体的なグッズは後ほど紹介しますね。

また、被害は浸水だけではなく、強風による飛来物や雹によって窓ガラスが割れる事例も多数発生しています。

特にお子さんは外の様子を気にして窓に近づきがちなことから、割れたガラスによるケガが心配です。

事前に強化ガラスにリフォームをしたり、市販の飛散防止シートで対策をしておきましょう。

雨漏り予防と屋根・壁のチェック

大雨の被害は床下や窓からの浸水だけでなく、屋根や壁からの雨漏りによっても発生します。

日ごろから家の外回りを点検しておくことが、浸水被害を小さくする第一歩です。

ただし高所作業が必要で、落下の危険もあり、素人が行うのは非常に危険。

本格的な点検や修理は専門業者さんに依頼しましょう。

自治体によっては、豪雨時の対策として住宅のリフォームに補助金制度を設けているケースもあるので、お住まいの自治体に問い合わせてみるのも良いでしょう。

| 屋根瓦・スレートのズレやひび割れ | 小さなズレや割れでも豪雨で一気に雨水が侵入する |

| 雨どいの詰まり | 落ち葉やゴミで詰まると、屋根に水があふれ出して壁や天井に浸水する原因に |

| 外壁のひび割れや劣化 | ヒビや隙間から雨水が浸み込み、内部の素材が腐食する原因に |

| コーキング(シーリング)の劣化 | 窓枠や外壁の継ぎ目のシーリング材が劣化すると、そこから水が入りやすい |

家庭で揃えるべき防災グッズ

ここからは、以下の3つのポイントを念頭に、家庭で備えて安心の防災グッズを紹介します。

- 浸水・強風への備え

- 停電・断水への備え

- 通学・通勤など外出時の備え

浸水・強風から暮らしを守るグッズ

突然の浸水や強風被害から住まいを守るため、自分でも処置ができる防災グッズを備えておきましょう。

①防水テープ:ドアや窓サッシのすき間からの雨風の吹込みを防ぐ。

②水のう:浸水防止はもちろん、気になる下水の逆流防止効果も。

③ガラス飛び散り防止テープ:割れたガラスの飛散を防ぐ。

停電・断水に備える非常用品

被害が広がるとライフラインがストップする可能性も。

万が一に備えて電気と飲料水を確保しておきましょう。

①電池式ランタン:停電対策に必須。押すだけですぐ点灯するのでお子さまでも使いやすい。

②飲料水:1人1日3リットル×3日分が目安です。

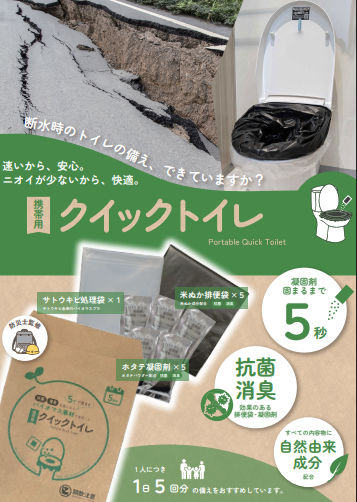

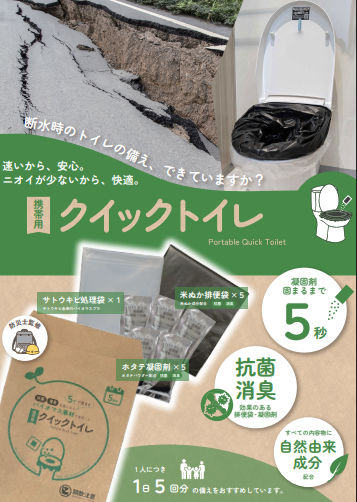

③携帯トイレ:断水時や下水の逆流でトイレが使えないときに。

通学・通勤などの外出時に役立つアイテム

通学や通勤時に急な豪雨や冠水に遭っても安全に帰宅や移動ができるよう、コンパクトなアイテムを携行しましょう。

①レインコート:傘ではしのげない程の豪雨と強風に。両手が自由になって安全。

②防水靴カバー:足元の濡れや冷えを防ぎ、冠水路でも安心。

③モバイルバッテリー:長時間の交通機関停止や連絡に必須。

ここでは、浸水や強風から自宅を守るための対策をお伝えしました。

ベランダの排水口など、日ごろの点検と掃除の積み重ねが、いざという時に被害を少なくしてくれます。

紹介した防災グッズを活用しながら、準備を進めておくと良いでしょう。

まずは自分でできる範囲でチェックを始めてみます!

自分でできない箇所は無理せず専門業者さんにリフォームをお願いするのも大切ですね!

その通り!DIYでできる範囲とプロに任せる範囲を決めて、計画的に準備を進めていきましょう。防災グッズは備えて安心ーで終わりではありません。事前に家族で使ってみることも忘れないでくださいね。

家族を守る!行動と連絡体制の見直し

災害が発生したとき、一番の心配ごとは家族の安全です。

特に小さなお子さんや高齢の方がいるお宅では、避難経路や連絡方法を事前に確認しておくこと が必要です。

しっかり話し合っておけば、落ち着いて行動できます。

ここからは、避難経路の確認と、いざというときの行動のポイントをお伝えします。

- 家族との緊急集合場所を決める

- リアルタイムで状況を確認する

- 子どもと高齢者の安全を確保する

緊急時の家族の集合場所を決めておこう

おすすめは、自治体が定めた避難所を集合場所にすること。

情報が集まりやすく、支援も受けやすいからです。

日ごろから、各自治体で発行される「水害ハザードマップ」や前のパートで紹介した「東京都防災アプリ」で自宅周辺の浸水予想エリアを確認し、避難所までの安全な経路を歩いて確かめておきましょう。

さらに、万が一家族と連絡が取れないときに備えて、「災害用伝言ダイヤル(171)」の使い方を家族で確認しておくことも大切です。

災害用伝言ダイヤル(171)

災害用伝言ダイヤル(171)は、被災地の方の電話番号をキーにして、安否等の情報を音声で登録・確認できるサービスです。

スマホアプリを活用しよう

前のパートで紹介した「東京都防災アプリ」では、雨雲レーダーや気象警報、避難情報の通知をリアルタイムで受け取ることができます。

家族で同じアプリを入れておけば、通知を共有しながら行動判断がしやすくなるのでおすすめです。

また、アプリ内で避難計画を作成できる「東京マイ・タイムライン」は、スマートフォン上だけではなく、プリントアウトもしてリビングに置いておくなど、家族がいつでも確認できるようにしておきましょう。

子どもや高齢者の安全を確保しよう

小さなお子さんや高齢の方は災害時に特に行動が制限されやすいため、日ごろから安全な経路や支援体制を確認し、早めの避難を意識することが大切です。

小学生のお子さんがいる場合は、学校から自宅、そして避難所までの安全な経路を事前に確認しておくことが重要です。

大人が送迎できる場合は、誰がどのように行うかということも確認しておきましょう。

もしもお子さん単独で移動する場合は、特に危険な場所、通ってはいけない場所について、事前にしっかり伝えておきましょう。

- 低い場所:地下やアンダーパス、川沿いや用水路の近く

- 不安定な場所:崖や木の下、マンホールの近く

そして高齢の方は移動に時間がかかるため、早めの避難を心がけることが何より大切です。

自宅に一人でいるときに迎えが間に合わない場合も想定し、近隣の知人や地域の見守り体制と連携してサポートをお願いできるようにしておきましょう。

ここでは、家族の安全を守るため、避難経路や行動を事前に確認しておくことについてお伝えしました。

もちろん、実際に災害が起きた時に全てが準備通りに進むとは限りませんが、落ち着いて行動するためには、事前の心構えが大切です。

子どもや実家の両親についても注意すべきポイントがわかりました!

自治体のハザードマップなどの情報収集からはじめます!

早速家族みんなで事前の対策を進めてみましょう!防災の意識をみんなで共有することが大切ですよ。

まとめ|東京のゲリラ豪雨に備えて安心な暮らしを

本記事では、東京で頻発するゲリラ豪雨の現象とその対策についてお伝えしました。

ゲリラ豪雨とは、局地的に短時間に猛烈な雨が降る現象のことで、積乱雲が急速に発達することで起こります。

そのうえで、ゲリラ豪雨には主に2点の特徴があることがわかりました。

- 夏に発生しやすい:地表が熱され、上昇気流が強まりやすいため。

- 予測が難しい:積乱雲が急速に発達するため、発生のタイミングや場所の予想がつきにくい。

そして、東京で頻発する原因のひとつに、ヒートアイランド現象があげられます。

都市化により地表がコンクリートやアスファルトで覆われ、こもった熱が上昇気流を強めて積乱雲の発達を促進してしまうのでした。

そこで東京都が進めている「東京都豪雨対策アクションプラン」のうち、主な対策を3つお伝えしました。

- 調節池・分水路の整備:洪水の一部を貯留する調整池や、別のルートに分けて流す分水路の整備

- 下水道施設の改良:下水道管の新設や排水ポンプ場の高性能化

- アプリを使った情報提供の強化:「東京都防災アプリ」のリリース

東京都による整備と共に、私たちが自宅でおこなう対策も必要です。

まずは「家を守る」という観点から、チェックすべき3つのポイントをお伝えしました。

- ベランダと排水口:落ち葉などが詰まっていないかこまめに点検と掃除を。

- 窓と玄関:隙間からの浸水やガラスの破損に注意。

- 屋根と壁:ひび割れなどで浸水や腐食の恐れあり。点検・修理はプロに依頼を。

そして、備えて安心の防災グッズを紹介しました。

様々な被害を想定して、漏れなく備えたら事前に使ってみるのも忘れずに。

- 浸水・強風への備え:防水テープや水のう、ガラスの飛散防止シート

- 停電・断水への備え:電池式ランタン、飲料水、非常用トイレ

- 通学・通勤など外出時の備え:レインコート、防水靴カバー、モバイルバッテリー

最後に、「家族を守る」ための行動です。

- 集合場所の確認:緊急時の家族の集合場所とその経路を確認

- スマホアプリの活用:リアルタイムで正しい情報を共有

- 子どもと高齢者の安全確保:送迎の分担や緊急連絡先を確認

たくさんの対策事項があって大変に思われるかもしれません。

しかし、備えあれば憂いなしー。

事前の心構えと準備が大切な命を守ります。

小さな工夫と準備が大きな安心になります。

無理なくできることから始めてみましょう!

ゲリラ豪雨を親子で学びたい方へ。

夏の自由研究のテーマはこれで決まり!こちらの記事もぜひご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント