読者さま

読者さま医療事務員をしているけど、マイナ保険証の対応で不安なことがいっぱい……

2025年12月2日以降に、従来の健康保険証は使えなくなります。

医療事務員にとって、今までしていた作業が変わることは非常に不安ですよね。

患者さんにとっても受診の方法が変わるのは、とても不安です。

そのため、医療事務員がしっかりマイナ保険証について理解することが大切です。

この記事では、受付手順からトラブル発生時の対応、患者さんへの説明のコツまで詳しく解説します!

この記事を読めば、明日から実践できる知識をつけることができますよ。

ぜひ最後までご覧くださいね。

マイナ保険証とは?医療事務に必要な基礎知識

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証としての登録を行ったものです。

健康保険証を持ち歩かなくても、マイナンバーカードで受診できるので非常に便利です。

- マイナ保険証の仕組み

- 従来保険証とマイナ保険証の違い

- 医療事務が知っておくべき導入スケジュール

この章では、上記3つの基礎知識について解説します。

マイナ保険証の仕組み

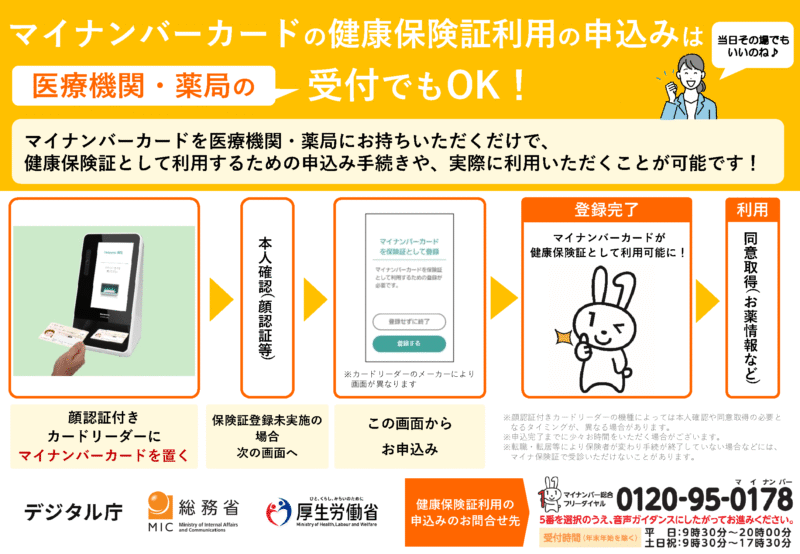

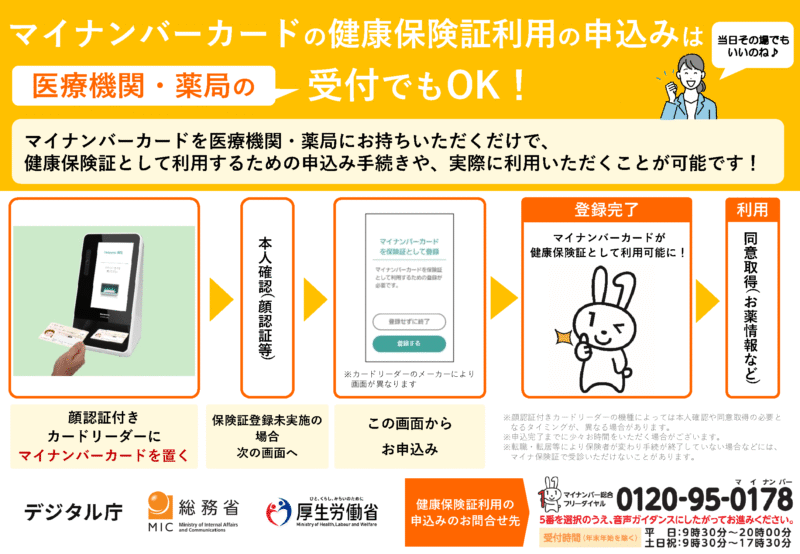

マイナ保険証を利用するには、3つの手順が必要です。

- マイナンバーカードの申請

- マイナンバーカードを健康保険証として登録する

- 病院や薬局で受付する

マイナンバーカードを持っていない方は、申請するところからスタートします。

オンラインや郵便局、まちなかの証明写真機から申請が可能です。

申請後、1か月程度で取得できます。

マイナンバーカードを取得したら、次に健康保険証として登録しましょう。

登録は、病院や薬局にある顔認証付きカードリーダーやマイナポータル、セブン銀行ATMで行うことができます。

特に医療事務員が知っておきたいのは、顔認証付きカードリーダーでも申請できるということです。

上図のように、マイナンバーカードの持参があれば、カードリーダーで申請手続きが可能です。

登録されてない患者さんが来たら、対応できるように覚えておきましょう。

マイナンバーカードを取得し、健康保険証として登録すると、ようやく受付ができるようになります。

初めての方にもスムーズに案内できるように流れを把握しましょう。

従来保険証とマイナ保険証の違い

従来の保険証とマイナ保険証は、いずれも医療保険の資格確認に使うものです。

しかし、当然違う点もあります。

患者さんに聞かれたらしっかり答えられるよう、把握しておきましょう。

主な違いはこちら

- 新しい保険証へ切り替わる時

- 医療機関での受付

- 医療機関での情報共有

1つずつ見ていきましょう。

新しい保険証へ切り替わる時

転職や結婚などで新しい保険証に切り替わる時、従来の保険証であれば再発行することになります。

再発行は時間もかかるので、少し不便な印象です。

一方、マイナ保険証であれば自動的に最新資格を更新してくれますので、手続きもなく便利です。

医療機関での受付

医療機関での受付の際、従来の保険証であれば医療事務員が目視で確認します。

しっかり確認したつもりでも不備があった、そういう経験がある方も多いのではないでしょうか。

マイナ保険証では、顔認証付きカードリーダーで受付をします。

(顔認証ではなく、暗証番号での受付も可能です)

患者さんに受付をしてもらうので、確認の精度が高まり、医療事務員の負担が減ります。

医療機関での情報共有

従来の保険証であれば、基本は資格確認のみです。

しかし、マイナ保険証では過去の薬剤や診療情報を医師と共有できます。

(患者さん本人の同意が必要です)

おくすり手帳の役割もできますね。

医療事務が知っておくべき導入スケジュール

マイナ保険証は、2021年10月20日から本格運用がスタートしました。

今後、マイナ保険証はどうなっていくのでしょうか。

次の2点を確認し、スケジュールを把握しましょう。

従来の保険証は2024年12月2日以降、新規発行していません。

そして2025年12月2日からマイナ保険証の利用が原則義務化されます。

2025年12月1日まで、使用することができます。

以降は無効になります。

原則義務化となりますので、マイナ保険証をお持ちでない患者さんには声掛けを忘れずにしていきましょう。

医療事務でのマイナ保険証対応の流れ

マイナ保険証のことについて基礎知識はついたけど、受付での対応が不安……

実際に患者さんが来院して、対応をするときが1番不安ですよね。

この章では、実際の手順やトラブル時の対応について解説します。

- 受付での基本手順

- トラブル発生時の対応方法

1つずつ見ていきましょう。

受付での基本手順

受付での手順を確認していきましょう。

患者さんが来院されたら、「マイナ保険証を利用しますか?」とお声がけしましょう。

カードリーダーにマイナ保険証をセットし、顔認証か暗証番号で本人確認をします。

医療機関のシステムで資格の確認を行います。

患者さんが同意をすると、過去の薬剤や診療情報を医師が確認できます。

確認後、従来の保険証と同じように受診ができます。

ポイントも一緒に確認しましょう。

- 資格情報が最新化されるので”保険証切り替え忘れ”の心配がない

- 顔認証がうまくいかない場合は暗証番号で対応可能。

- 患者さんが操作に不慣れな場合、医療事務員がサポートする。

基本手順とポイントをしっかり頭に入れておきましょう。

トラブル発生時の対応方法

マイナ保険証導入で怖いのは、トラブルが起きること。

イレギュラーなことが起こると、誰でもパニックになってしまいますよね。

しかし、医療事務員は落ち着いて、正確に対応することが求められます。

- 読み取りエラー

- カード忘れ

- 資格確認ができない場合

よくある3つの事例の対応方法を解説していきます。

読み取りエラー

マイナ保険証の読み取りエラーが発生した場合。

ICチップの汚れや傷、カードが失効している、ロックがかかっているなどの原因が考えられます。

- 傷や汚れがついている場合→柔らかい布でふき取り、再試行してみる

- カードが失効している・ロックがかかっている場合→市役所などでロック解除の手続きを行う必要があります

- 顔認証が通らない場合→暗証番号入力に切り替える

エラーには様々な原因が考えられます。

落ち着いて確実な対応をしましょう。

カード忘れ

医療事務員をしていて、1番よくあるのがカード忘れではないでしょうか。

マイナ保険証を忘れたときの対応はこちら

- 従来の保険証を提示してもらう→2025年12月1日までは従来の保険証が使用可能です

- マイナ保険証も従来の保険証も両方ない場合→いったん自費(10割)で支払っていただき、後日保険証確認時に精算する

- 資格確認書を提示してもらう→マイナ保険証を保有していない方などに順次交付されます

できる限りの提案をし、スムーズな受付対応を心がけましょう。

資格確認ができない場合

資格確認ができない場合。

ネットワークやシステムのトラブル、保険者側の登録の遅延など様々な原因が考えられます。

- まず患者さんにお声がけし、従来の保険証があるか確認しましょう。

- 保険証もない場合、いったん自費で支払ってもらい後日精算する

患者さんにお願いすることになるので、伝え方によってはクレームにつながる恐れがあります。

患者さんと医療事務員、どちらも気持ちのいい対応ができるように考えておきましょう。

業務負担は増える?医療事務への影響

マイナ保険証導入で業務負担はどう変わるのでしょうか。

医療事務員として、気になりますよね。

結論から言えば、短期的には負担が増えますが、長期的には負担が減ります。

どういうことなのか、解説していきます。

負担が増えるケースと減るケース

まず負担が増えるケースを見ていきます。

- システム操作のサポート→患者さんが操作に不慣れな場合は、医療事務員がサポートする必要があります。

- トラブル対応→イレギュラーなことが起きると負担が大きくなりますよね。

- 従来保険証と併用の混乱→マイナ保険証と従来保険証の両方に対応する必要がある。

新しく導入されて、患者さんも医療事務員も不慣れな部分は多くなってきますよね。

続いて負担が減るケースを見ていきます。

- 資格確認の効率化→保険証の記号や番号を目視確認する手間が不要になります。

- 資格誤りによるレセプト返戻の減少→保険証の切り替え時などの”無効な保険証で受診”が減り、後処理が軽減されます。

- 患者さんの情報提供→薬剤などの情報が確認でき、医師への情報提供がスムーズになります。

負担が増えるケースも減るケースもどちらも見てきました。

初期対応の手間がかかる部分もありますが、レセプト処理などの効率化にもつながります。

このように、短期的には業務負担が増えるものの、長期的には軽減されることになります。

医療事務が覚えておくべき新しいスキル

医療事務の今後はどうなっていくのでしょうか。

なにか身につけておくべき、新しいスキルはないのかな

学ぼうとする姿勢、すごく素敵です。

医療事務員として必要になってくるスキルをご紹介していきます。

ICT操作

ICT操作とは、情報通信技術を使って、記録の電子化や患者情報の管理などをデジタル化した取り組みのことを言います。

- 電子カルテの入力

- オンライン予約の操作

- レセプトコンピューターの操作

これらが業務の効率、正確性、患者サービスを向上させます。

患者さんへの説明力

医療事務員は患者さんの不安に寄り添い、情報を正確に伝える能力が必要です。

- 聞く力と共感する力

- わかりやすい言葉で説明する力

- 正確な情報を伝える力

これらを意識するだけで、患者さんが安心して受診することができます。

トラブルシューティング

業務にトラブルはつきものですよね。

実際起きてしまったときに対応できる力は必要です。

- 患者さんの立場になり共感を示す

- 理解したうえで謝罪し、解決策を提案する

丁寧で冷静な対応を心がけましょう。

患者さんへの説明とコミュニケーションのコツ

医療事務員は、医療機関の顔とも言える立場です。

患者さんとのコミュニケーションは、評判にもつながるのでとても重要です。

マイナ保険証の説明も、患者さんが安心できる対応を心がけましょう。

高齢者や初めて利用する患者への対応

高齢者の方や、初めてマイナ保険証を利用する方は不安でいっぱいです。

相手の不安を安心に変えてあげましょう。

まずは、利用登録が済んでいるかの確認を必ず行ってください。

利用登録をせずに受診されるケースは多いので、その場合に案内できるように準備しておきましょう。

続いて、顔認証付きカードリーダーの操作方法も丁寧に案内しましょう。

カードリーダーもわかりやすく案内してくれますが、高齢者の方や初めて利用する方は不安でいっぱいです。

患者さんの立場になって、丁寧に案内しましょう。

マイナ保険証のメリットをわかりやすく伝える方法

皆さんは、マイナ保険証のメリットを聞かれた時どう説明しますか?

わかりやすく伝えられる方法・声掛け例をご紹介します。

大切なのは患者さんが「自分ごと」として捉えられる言葉で伝えることです。

専門用語などで説明されると患者さんは置いてけぼりになってしまいます。

必ず患者さんに寄り添った言葉で伝えましょう。

それでは実際に使える声掛け例をいくつか紹介します。

「転職や引っ越しをしても、自動で最新の保険情報に切り替わるので、便利ですよ」

「同意いただければ、過去のお薬や健診の結果を先生と共有できるので安心して受診できますよ」

「資格の誤りであとから精算しなおす、というような手間が少なくなりますよ」

手間が減ったり安心できるといったメリットをしっかり強調しましょう。

他にもどんな声掛けができるか、ぜひ考えてみてくださいね。

まとめ|マイナ保険証で患者さんが安心する対応を

2025年12月2日からマイナ保険証の利用が原則義務化されます。

医療事務員にとって、マイナ保険証の導入は大きな変化になります。

この記事では、医療事務員の業務の変化や基本の情報、トラブル対応まで幅広く解説してきました。

明日から実践できる情報が詰まっていますので、ぜひ参考にしてくださいね。

最初の章では、医療事務に必要な基礎知識について解説しました。

- マイナンバーカードの申請

- マイナンバーカードを健康保険証として登録する

- 病院や薬局で受付する

- 新しい保険証へ切り替わる時

- 医療機関での受付

- 医療機関での情報共有

- いつから必須になるのか→2025年12月2日から原則義務化

- 従来の保険証は使える?→2025年12月1日まで使用可能

第2章では、医療事務でのマイナ保険証対応の流れについて解説しました。

- 患者さん来院

- 顔認証付きカードリーダーで本人確認

- 資格確認

- 医療情報の提供

- 受付完了

- 読み取りエラー

- カード忘れ

- 資格確認ができない場合

第3章では、医療事務への影響について解説しました。

- システム操作のサポート

- トラブル対応

- 従来保険証と併用の混乱

- 資格確認の効率化

- 資格誤りによるレセプト返戻の減少

- 患者さんの情報提供

- ICT操作

- 患者さんへの説明力

- トラブルシューティング

最後の章では、患者さんへの説明とコミュニケーションのコツについて解説しました。

- 利用登録が済んでいるかの確認

- 顔認証付きカードリーダーの操作方法を丁寧に案内

- 患者さんが「自分ごと」として捉えられる言葉で

新しい知識を学ぶことは大変です。

しかし、学ぶために検索し、この記事にたどり着いたあなたは、すでに大きな一歩を踏み出しています。

明日から実践できることが1つでもありますように!

こちらの記事では、マイナ保険証を使った受診方法を詳しく解説しています。

ぜひ、あわせて読んでくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント