近年「電力供給不足」や「電力需給ひっ迫」という言葉をニュースでよく聞くようになりました。

読者さま

読者さま電力の供給不足が起きたらどうなるんだろう……?

ニュースを聞き、「電力不足」や「停電」について、不安になったり疑問に思ったりしたことはありませんか?

電気は、私たちのライフラインにとって欠かせない存在ですよね。

この記事では、電力供給不足についての基本や今日からできる備え方とコツを解説します。

- 電力供給不足とはなにか

- 電力供給不足が起きるとどうなるのか

- 家庭でできる対策

家族のみんなが安心して暮らすために、電力の供給不足について理解しましょう。

電力の供給不足とは?基本をやさしく解説

「電力供給不足」という言葉をニュースなどでよく耳にするようになりました。

ここでは、電力供給不足についてわかりやすく解説します。

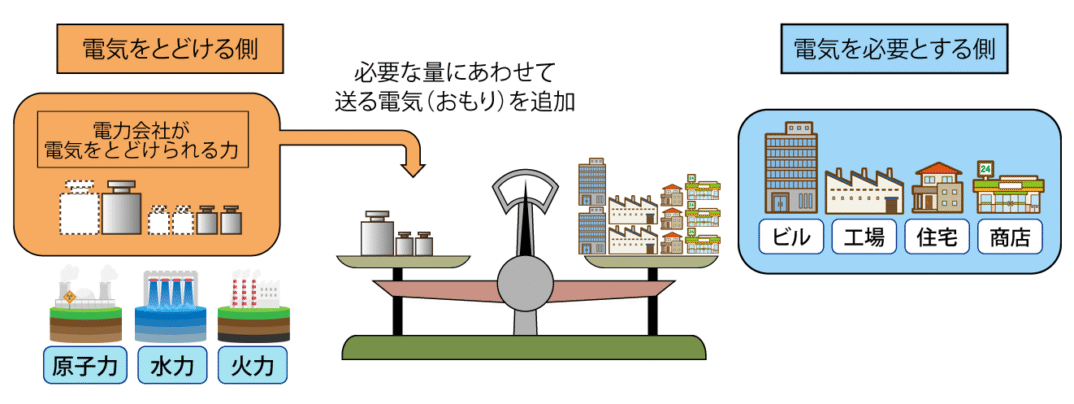

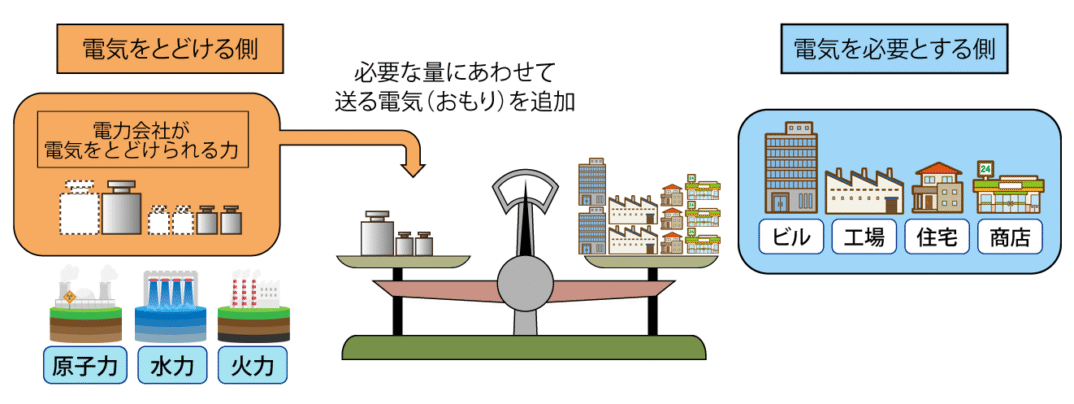

電力の需要と供給、バランスの仕組み

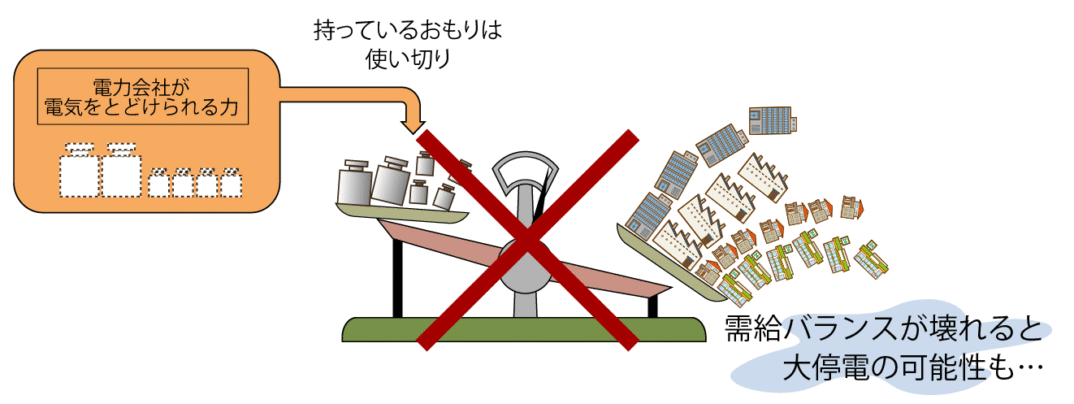

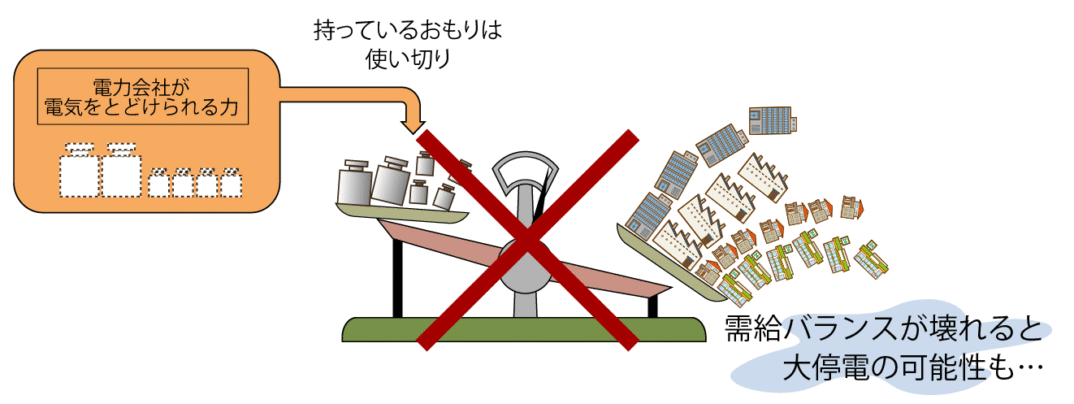

電力を供給するには「需要」と「供給」のバランスが一致している必要があります。

もし、電気を作る量(供給)と電気を消費する量(需要)のバランスが崩れると、電気の供給ができなくなってしまうのです。

出典:資源エネルギー庁

出典:資源エネルギー庁

電力需給ひっ迫とは?ニュースでよく聞く言葉を解説

最近ニュースでよく耳にする「電力需給ひっ迫」とは、電力需要(電気を消費する量)が供給量(電気を作る量)に近づき、限界に達しそうな状況のことです。

電力需給ひっ迫が続くと、大規模な停電や大手電力会社の管轄する地域のすべてで停電が起こる現象のリスクが高まります。

電力の需要に対し、供給能力にどこまで余裕があるかを数字で表したものを「予備率」といい、翌日の予備率が、5%以下に下回ると「電力需給ひっ迫注意報」、3%以下になると「電力需給ひっ迫警報」が資源エネルギー庁より発令されます。

| 状況 | 電力需給ひっ迫注意報 | 電力需給ひっ迫警報 |

| 予備率 | 3%~5% | 3%以下 |

| 要請 | 節電の呼びかけ | 最大限の節電の呼びかけ 停電のリスク |

予備率が1%以下になってしまうと、計画停電を実施します。

なぜ今「電力不足」が問題になっているのか

電力不足には以下のような原因があります。

- 自然要因

- 設備面

- 再生可能エネルギーの供給が不安定

- 燃料費の高騰

それぞれ詳しく解説します。

自然要因

夏の猛暑や冬の寒波などの極端な気象条件は電力需要を急増させるため、供給が追いつかず電力不足が発生することがあります。

地震や台風などの自然災害も、発電所や送電設備に甚大な被害を与え、電力供給が一時的に停止する原因です。

設備面

発電所の老朽化や稼働停止により、安定供給が難しくなる要因となっています。

特に、東日本大震災以降、原子力発電所の停止が続き、電力供給の安定性が低下しており、その結果、電力不足が頻繁に発生するようになっているのです。

再生可能エネルギーの供給が不安定

日本政府は再生可能エネルギーの導入を進めていますが、発電量が天候に左右されるため電力の安定供給が難しいという課題があります。

燃料費の高騰

ロシアのウクライナ侵攻の国際情勢などの影響で、燃料費の価格が高騰し、現在は世界的にエネルギー需要がひっ迫しています。

電力供給不足が起きるとどうなる?

実際に深刻な電力供給不足が続くと、大規模停電(ブラックアウト)が起きる可能性があり、私たちの生活に大きな影響が出ます。

家庭ではどんなことが起きる?

電力の供給不足が起きると、電力の制限や停電、電気料金の高騰が起きます。

電力不足が続くと、計画停電の可能性もあるのです。

- 冷蔵庫や冷暖房の使用、スマホの充電ができなくなる

- 電気料金の高騰

暮らしや社会全体へはどんな影響がある?

電気はインフラにかかせない重要な役割を持っていますよね。

停電によって社会全体に起きる影響は、私たちの生活にも直接つながります。

- 交通機関

電車が止まり、信号機も止まり、交通機関が麻痺する - 病院

手術ができなくなったり、医療に必要な機器が使用できなくなり、人命に大きな影響がでる - お店や工場

稼働することができなくなり、経済全体に影響をもたらす

家庭でできる電力不足の対策

電力供給不足にならないようにするには、私たちも節電に対し意識して行動していくことが大切です。

そこで、私たちができる電力不足に対する対策をご紹介します。

停電時に備える基本アイテム

万が一停電が起きたときに対応できるアイテムを、自宅に準備しておきましょう。

- 懐中電灯

- モバイルバッテリー

- カセットコンロ

- 非常時の食料、飲料水(目安は最低3日分、7日分あると良い)

- 簡易トイレ

節電を無理なく続けるコツ

電力需給ひっ迫にならないように、私たち一人一人が無理のない範囲で節電を行うことが大切です。

| ポイント | 方法 |

|---|---|

| エアコンの使い方 | 夏はエアコンの室温を28度に設定すると、1.6%~5.4%の節電効果があります。 目詰まりしたエアコンの掃除を行うことで効率が上がり、節電に。 |

| 時間帯の工夫 | 電気の使用量のピークの15時~18時の電気使用量を抑えることで、需要の圧迫を防ぐことができます。 |

| 待機電力対策 | 使用していない電気はコンセントから抜き、誰もいない部屋の電気は消しましょう。 節電タップを使うのも効果的です。 |

省エネ家電・太陽光発電の活用

節電を意識し、長期的な「投資」を選択肢として検討することもおすすめです。

- 古い家電を省エネ家電に買い換えることで、消費電力を削減でき、電気代の節約にもつながります。

- 自宅に太陽光発電を設置することで、電気代の削減や売電収入になります。ただし初期費用やメンテナンス費用がかかるので、慎重に検討しましょう。

電力不足の背景と今後の見通し

日本の電力不足は、夏の猛暑や冬の寒波などの異常気象や発電所の老朽化、再生可能エネルギーの遅れなどが原因で、深刻化しています。

発電コストの上昇と再生可能エネルギーの課題

「再生可能エネルギー」とは化石燃料とは違い、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどの永続的に利用できるエネルギーのことです。

日本は国土が狭く、再生可能エネルギーの発電に適した土地が限られています。

そのうえ、発電量が天候によって左右されるため、電力供給が不安定になってしまうのです。

自然災害が多く、設備の維持や修理・災害対策に多額のコストがかかるため、日本の再生可能エネルギー市場への投資や関連ビジネスの育成が遅れている状態です。

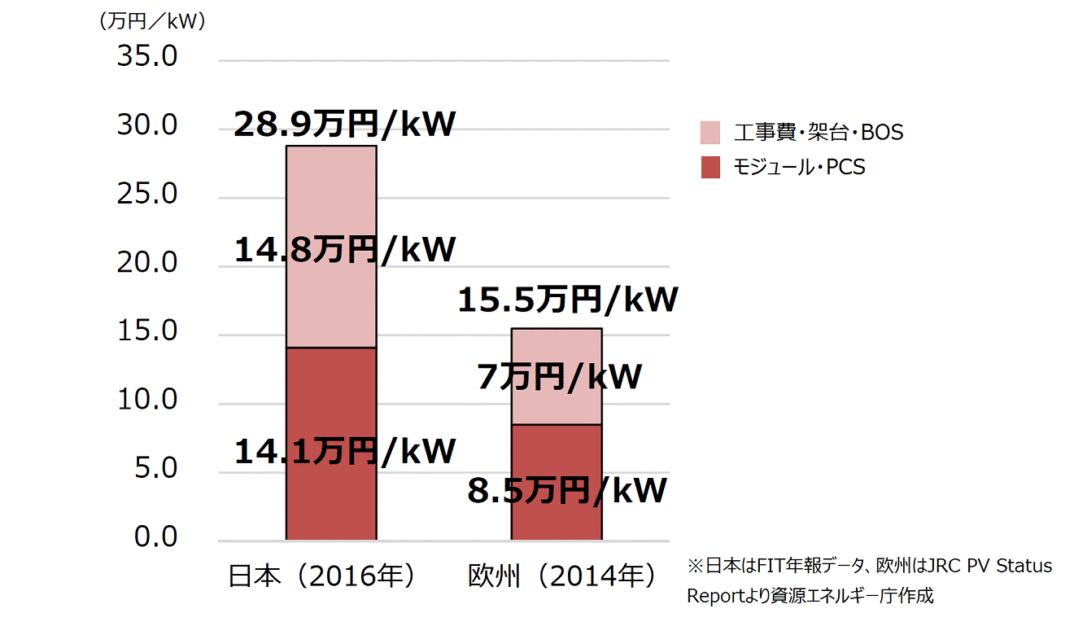

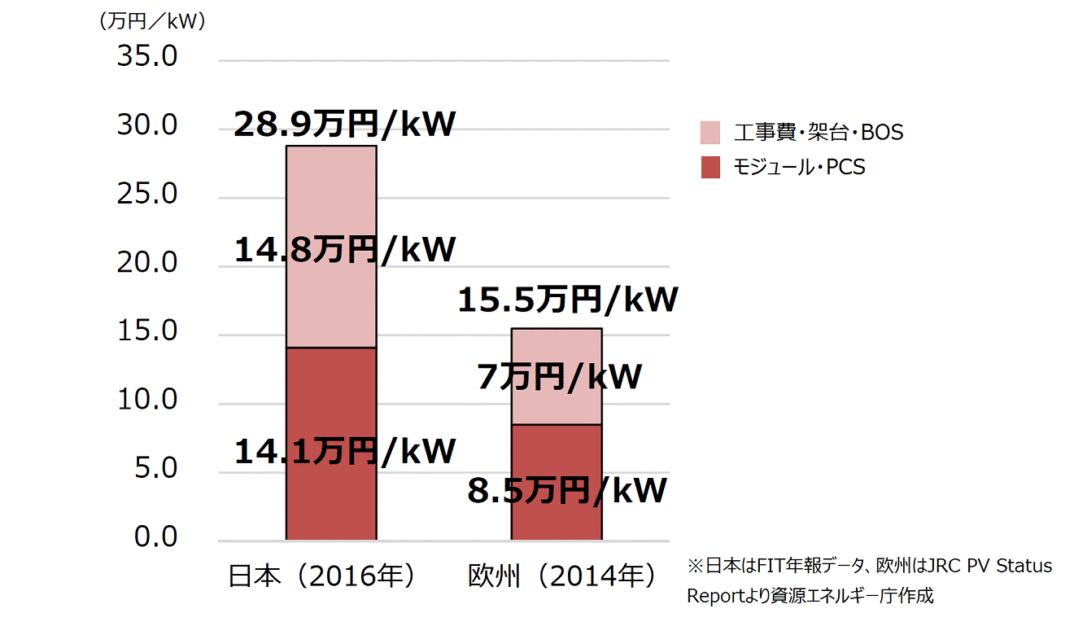

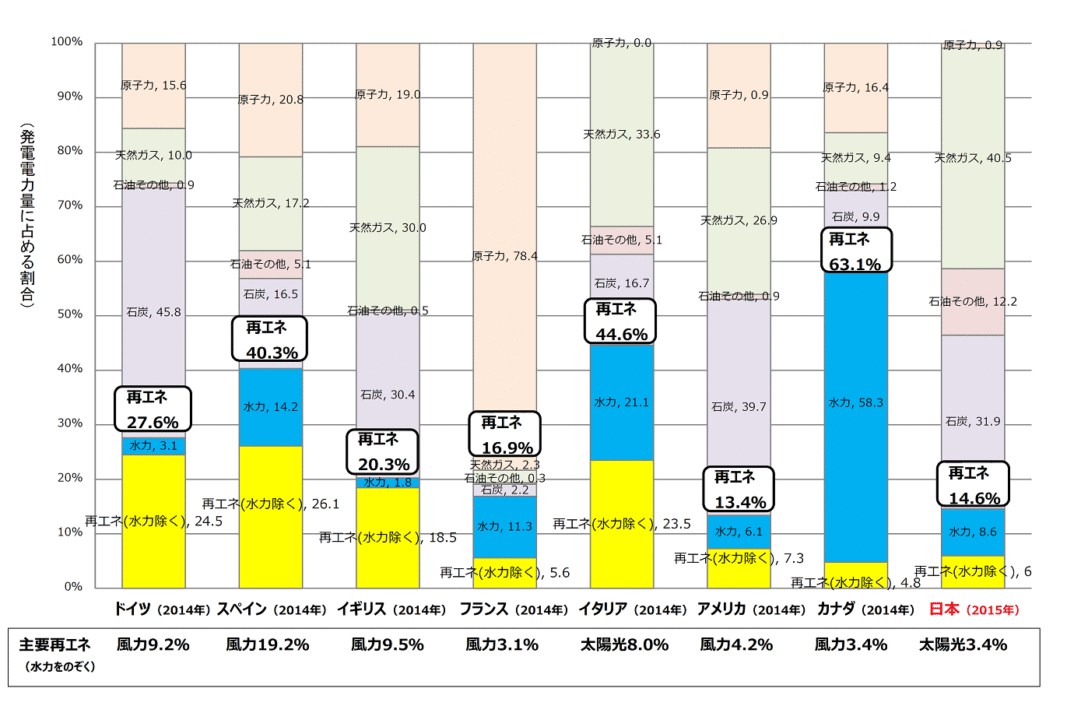

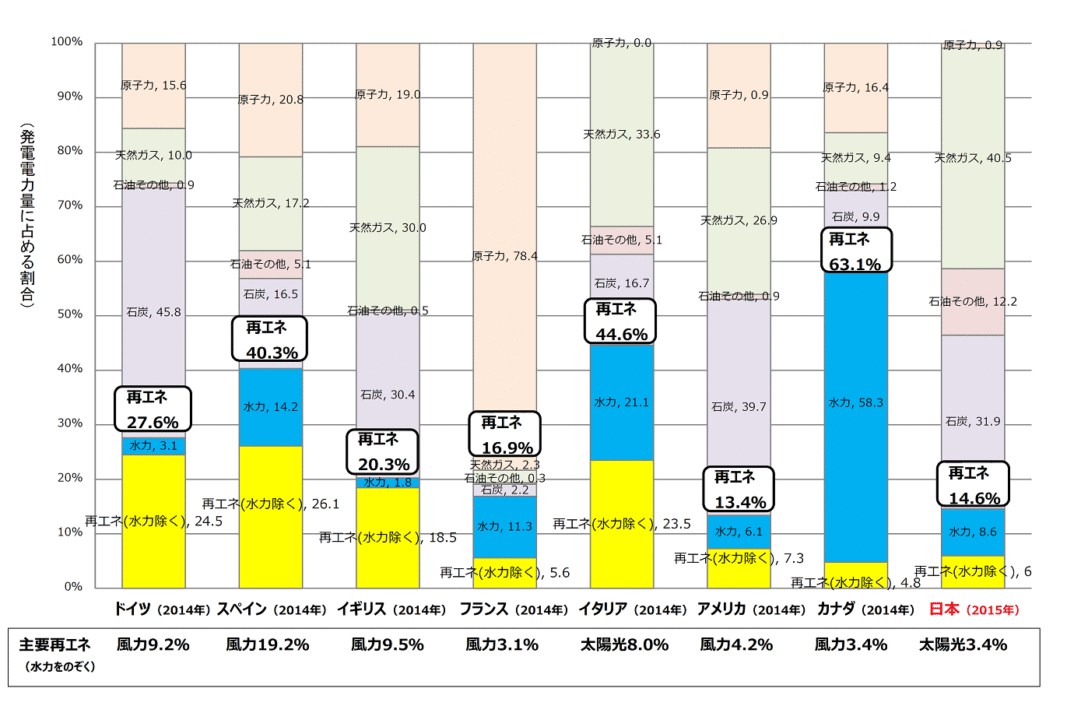

日本の再生可能エネルギーの導入比率は諸外国に比べて低く、コストも国際水準と比較すると高くなっています。

日欧の太陽光発電(非住宅)システム費用比較

出典:資源エネルギー庁

主要国の再生可能エネルギーの発電比率

出典:資源エネルギー庁

発電コストと安定供給に加えて、電力系統の課題が残ります。

「電力系統」とは、発電や送電、あるいは変電や配電のために使う電力設備がつながって構成するシステム全体のことです。

発電量が天候によって左右される再生可能エネルギー由来の電気は、需要と供給のバランスの調整がとても難しいという特徴を持っています。

再生可能エネルギー由来の電気を電力系統に導入する際には、需給バランスが崩れるのを防ぐため、火力発電などで発電量を調整しているのが現状です。

国や自治体が進める電力対策とは

国や自治体でも電力供給不足の対策を進められています。

- 再生可能エネルギーの導入拡大と、系統整備や設備の見直し

- 原子力等の脱炭素電源の最大限の活用による、電力供給力の強化

- 企業や家庭に対する省エネ支援策

- 再生可能エネルギーの導入促進と電力の地産地消

- 地域新電力の設立、強化

「地域新電力」とは、地方自治体の戦略的な参画・関与の下で小売電気事業を営み、得られる収益等を活用して地域の課題解決に取り組む事業者のこと。

災害時のライフラインの安定的な確保や公共施設の電力削減、エネルギーの効率的活用、地域活性化等へ貢献している。

私たちにできる小さな行動の積み重ね

政府の対策だけでなく、私たちの行動の積み重ねによって、電力供給は変わっていきます。

「電力は無限ではない」ことを意識することが大切です。

私たちの節電習慣への意識変化が、社会全体の電力安定につながっていきます。

電気の「使いすぎない工夫」を習慣化しましょう。

まとめ|電力供給不足に備えて安心な暮らしを

電力供給不足は、社会全体が抱えている問題です。

この記事では、電力の供給不足についての基本を解説しました。

- 電力の需要と供給、バランスの仕組み

- 電力需給ひっ迫とは?ニュースでよく聞く言葉を解説

- なぜ今「電力不足」が問題になっているのか

実際に電力供給不足が起きると、私たちの生活にも大きな影響が出ます。

- 家庭ではどんなことが起きる?

- 暮らしや社会全体へはどんな影響がある?

そこで、私たちにもできる対策をご紹介しました。

- 停電時に備える基本アイテム

- 節電を無理なく続けるコツ

- 省エネ家電・太陽光発電の活用

電力供給不足にならないためには、国や自治体、私たち国民一人一人が行動することが大切です。

- 発電コストの上昇と再生可能エネルギーの課題

- 国や自治体が進める電力対策とは

- 私たちにできる小さな行動の積み重ね

「電力供給不足」に対する私たちの意識を変えることが、今後の電力安定につながっていきます。

私たち一人一人の小さな節電習慣が今後の電力供給を大きく変えるはずです。

電力供給不足に備えて、家族みんなが安心できる暮らしのために、今日からできる対策に取り組みましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント