誕生日やクリスマスなどの特別な日、あるだけで豪華に食卓を彩ってくれるローストビーフ。

せっかく上手に作れたのに、包丁で切るときにボロボロになったり、厚くなってしまったりという経験はありませんか?

専用のスライサーを買うほど頻繁には食べないし、包丁で上手に切れたら嬉しいですよね。

この記事では調理師歴10年の私が、ローストビーフの最も美味しい切り方と包丁で薄く切るコツをお伝えします。

また、簡単で写真映えする盛り付け方もご紹介するので、ぜひ実践してみてください!

キレイに盛り付けられた美味しいローストビーフで、素敵なホームパーティーを楽しんでくださいね。

ローストビーフの最も美味しい切り方は?

大きな塊肉で調理するローストビーフ。

お店では薄切りで出てくるし、おうちでは豪快に!と分厚くカットしたくなるかもしれません。

しかし、薄切りなのには理由があるんです。

ローストビーフは切り方によって、より美味しさをアップさせられるんですよ。

- 厚さ2~4mmの薄切りにする

- 肉の繊維を断ち切るように切る

- 食べる直前に切る

- 温度は常温

ひとつずつ解説していきます。

厚さ2~4mmの薄切りにする

ローストビーフを薄切りにするのは柔らかく食べるためです。

ローストビーフを作るときには、うちもも肉がよく使われます。

うちもも肉はよく動かす部位のため脂肪分は少なく、筋繊維が多い部分です。

お肉の筋繊維は長くてじょうぶなので、厚く切ると嚙み切りにくく、固く感じます。

2~4mmで均一な厚さに切りましょう。

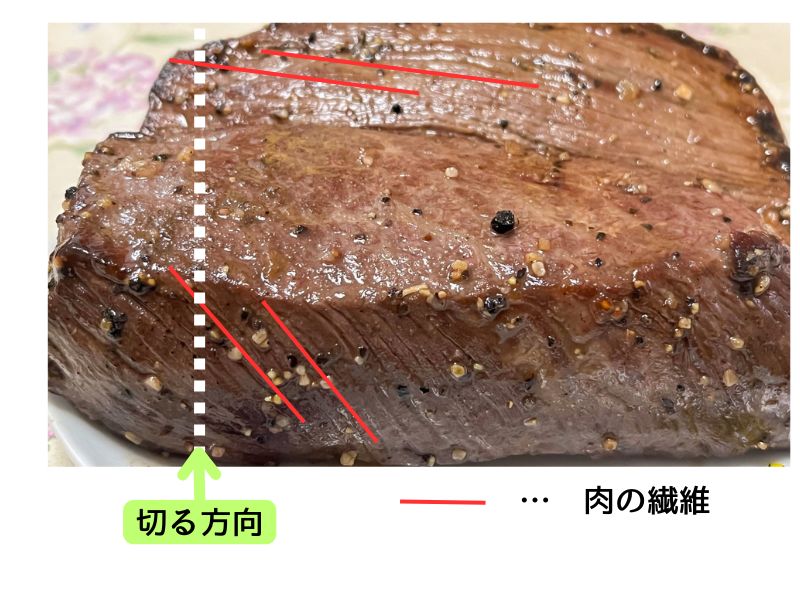

肉の繊維を断ち切るように切る

柔らかく食べるためには、肉の筋繊維を断ち切ることがポイントです。

繊維の方向を見て、繊維に垂直になるように切ることで、肉の繊維が短くなり柔らかな食感になります。

食べる直前に切る

ローストビーフは薄切りにするので乾燥しやすく、切ってから時間が経つと断面がパサつきます。

また、断面の食欲をそそるピンク色が空気に触れることで酸化し、変色して見栄えが悪くなり、風味も落ちてしまいます。

しっとりとした美味しいお肉を味わうために、食べる直前に切り、できるだけ早く食べましょう。

温度は常温

ローストビーフを一番美味しく味わえる温度は常温です。

作り立ての温かい状態でカットすると、肉汁が流れ出てしまいます。

逆に、温度が低すぎるとお肉の旨味を感じにくいです。

手作りの場合

焼きあがってから一時間ほど休ませると、肉汁が肉全体にいきわたり落ち着きます。

手で触っても熱くないくらいまで冷めてからカットしましょう。

冷凍の場合

冷蔵庫で一晩おいて解凍し、食べる直前に常温に戻してから切ると美味しく食べられます。

温度を意識するだけで、より美味しいローストビーフを味わえますよ。

ローストビーフを包丁で薄く切る3つのコツ

ローストビーフの美味しい切り方を説明しましたが、実際に包丁で薄く切るのは難しいですよね。

次は、包丁で薄く切る3つのコツについて説明します。

筆者

筆者コツを抑えれば、自宅にある包丁でも美味しく切れますよ。

- 包丁を研いでおく

- 小刻みに包丁を動かす

- 冷凍して半解凍の状態で切る

順番にみていきましょう。

包丁を研いでおく

包丁の切れ味はとても大切です。

包丁の切れ味が悪いと、必要以上に力が入り断面がボロボロになります。

また、力任せに押さえつけて切ることになるので、肉がつぶれ肉汁や旨味まで逃げてしまうのです。

簡単に包丁が研げるシャープナーで、切る直前に研ぐだけでも、格段に仕上がりに差が出ます。

必ず包丁は研いでおきましょう。

小刻みに包丁を動かす

包丁は大きく動かさずに、パンを切るときのように細かく前後させて切ります。

大きく動かすと表面がボロボロになり失敗しやすくなります。

ゆっくりと包丁の重みで自然に下に降りていくようなイメージで、丁寧に切りましょう。

お肉を押し付けたり、力まかせに切ることは肉汁が逃げるのでNGです。

半解凍の状態で切る

常温が美味しい切り方じゃなかったの?と思われますよね。

食べる時は常温が一番美味しいのですが、慣れていないと常温では上手に切れません。

そこでおすすめなのが、半解凍で切ることです。

半解凍状態では肉の脂が固まっているため、常温よりも簡単にカットできます。

手作りの場合

冷凍庫で表面が固まるくらいに冷凍してから切ります。

冷凍の場合

完全に溶け切った状態ではなく、触ったときに中がまだ少し硬いくらいの状態でカットします。

切りにくければ、再度冷凍庫に入れて硬さを調整してくださいね。

カットした後は、常温になるまで少し待ってから食べましょう。

切ってから時間が経つと酸化してお肉が変色するので、固すぎる状態で切るのはやめましょう。

切っている間に常温に戻っているくらいの固さがベストです。

簡単にできる!ローストビーフの写真映えする盛り付け方

ローストビーフはパーティーを盛り上げてくれるメインディッシュ。

上手に切れたけれど、盛り付けがいまいちで美味しそうにみえない…

キレイに切れたら、せっかくなら素敵に盛り付けたいですよね。

そこで、簡単で写真映えする盛り付け方をご紹介します。

ポイントは次の4つです。

- 添える野菜をベビーリーフにする

- 扇形に並べる

- 高さをだす

- ソースを別添えにする

ひとつずつ説明していきます。

添える野菜をベビーリーフにする

ローストビーフを盛り付ける時は野菜も一緒に添えますよね。

その野菜をベビーリーフにするだけで、一気におしゃれ感が増し、ワンランク上の盛り付けになります。

ベビーリーフには色々な種類の幼葉が入っており、形も色合いも様々なため、とりいれるだけで料理に豊かな彩りが加わるのです。

扇形に並べる

ローストビーフは扇形に並べるだけで、ボリューム感がでて、失敗せずキレイに盛り付けられます。

切った順番のまま、少しずつずらすように扇形に広げて並べましょう。

この時、同じ幅でお肉を広げると見栄えが良くなります。

もっとボリュームが欲しい時は、ローストビーフの端を少し折って並べてみてください。

さらに立体感がでて、ボリュームがアップしますよ。

高さをだす

写真映えする盛り付けに必要なのが、立体感です。

パーティでは、大皿に高さのある盛り付けをすると、立体感が増し、華やかさを演出できます。

ローストビーフをベビーリーフに立てかけるように並べると、簡単に高さがでます。

また、お肉の切れ端の茶色い部分は、扇形に並べたローストビーフの下に入れて隠してください。

高さもでますし、よりキレイに見えます。

ソースを別添えにする

小さい器にソースを別添えにすると、おしゃれ感がグッと増します。

それだけでなく、もしパーティーでソースの味が好みではない人がいても、別の味で楽しめますよね。

例えば、わさび醬油やおろしポン酢など。

パーティーの主催者としての配慮までできちゃいます。

筆者が実際に盛り付けてみましたよ。

ポイントをおさえて盛り付けるだけで、おしゃれに見えますよね。

用意できるのであれば、黒色のお皿を使いましょう!

ローストビーフのピンク色が引き立てられて、より一層美味しそうに見えますよ。

今回は端にベビーリーフをおきましたが、お皿全体にベビーリーフを敷き、その上に花びらのように丸くローストビーフを並べ、真ん中にオニオンスライスを高く盛り付けるのもおすすめです。

ローストビーフの美味しい切り方と盛り付け方 まとめ

この記事では、調理師歴10年の筆者がローストビーフの美味しい切り方と薄く切るコツ、盛り付けのポイントについて解説しました。

まず、ローストビーフの美味しい切り方は以下の通りです。

- 厚さ2~4mmの薄切りにする

- 肉の繊維を断ち切るように切る

- 食べる直前に切る

- 温度は常温

ローストビーフを包丁で薄く切る3つのコツはこちら。

- 包丁を研いでおく

- 小刻みに包丁を動かす

- 冷凍して半解凍の状態で切る

コツさえ抑えれば、自宅にある包丁でも薄くキレイに切れますよ。

自分で上手に切れたら、カット済みのローストビーフを買うよりたくさん食べられるので、満足度も上がりますね。

そして、簡単で写真映えする盛り付け方のポイントは4つ。

- 添える野菜をベビーリーフにする

- 扇形に並べる

- 高さをだす

- ソースを別添えにする

華やかに盛り付けられた美味しいローストビーフで、素敵なホームパーティーを楽めますよ。

ぜひ試してみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント